Montréal, rue Sainte-Catherine, 5 heures du matin. Avec une amie, je m’engage très consciemment dans une aventure absurde : attendre quatre heures durant, par une glaciale nuit de février, l’ouverture du magasin Indigo afin d’obtenir des laissez-passer pour une séance de dédicace, pendant laquelle le célèbre acteur américain James Franco signera 500 exemplaires de son nouveau roman Actors Anonymous.

Je n’ai pas lu ce roman. Mais qui, parmi ces jeunes femmes, et quelques rares jeunes hommes, fiévreusement rassemblés au cœur de cette nuit sombre, a lu le roman de James Franco ? Soyons honnêtes, ce n’est pas la littérature qui nous écarte du sommeil en ce moment et nous fait braver le froid hivernal. Ce n’est pas l’exercice d’une prose particulièrement réussie, l’usage prodigieux d’une syntaxe évocatrice, ou la maîtrise des symboles poétiques qui sont à l’origine de ce pèlerinage pénible vers la procuration d’un ouvrage. C’est pour lui, pour le seul, l’unique. James. Franco.

Nous entrons chez Indigo vers 7 heures du soir. En achetant nos livres ce matin, c’est un « bracelet d’or » que nous avons obtenus, il faut le répéter : ce bout de papier qui entoure nos poignets est fait de l’or des idoles, un insigne éminemment précieux, la voix d’accès au sublime. Les règles sont claires : on ne peut demander qu’à faire signer des livres, il est interdit de demander une signature personnalisée à l’illustre main de l’artiste, et si photos il doit y avoir, il doit s’agir de photos prises « sur le vif », sans demander le temps d’une pose. « Est-ce que je peux entendre toutes celles qui ont réussi à avoir un bracelet d’or pour rencontrer James ? » demande l’organisateur de l’événement. Le cri de jubilation qui jaillit alors est aigu, strident et sauvage. À cet instant on est en train de lancer des bonbons à la foule pour la distraire du fait que l’écrivain a beau être très sexy, il n’est guère ponctuel. 40 minutes de retard. Pour occuper la foule impatiente et dangereusement à l’orée du délire, l’organisateur s’écrie « on va chanter son nom, peut-être que si y’est dans le building y va vous entendre ». Néanmoins, je ne crie pas : « Franco ! Franco ! », non merci. Mon enthousiasme s’arrête là où commence la clameur de noms de dictateurs.

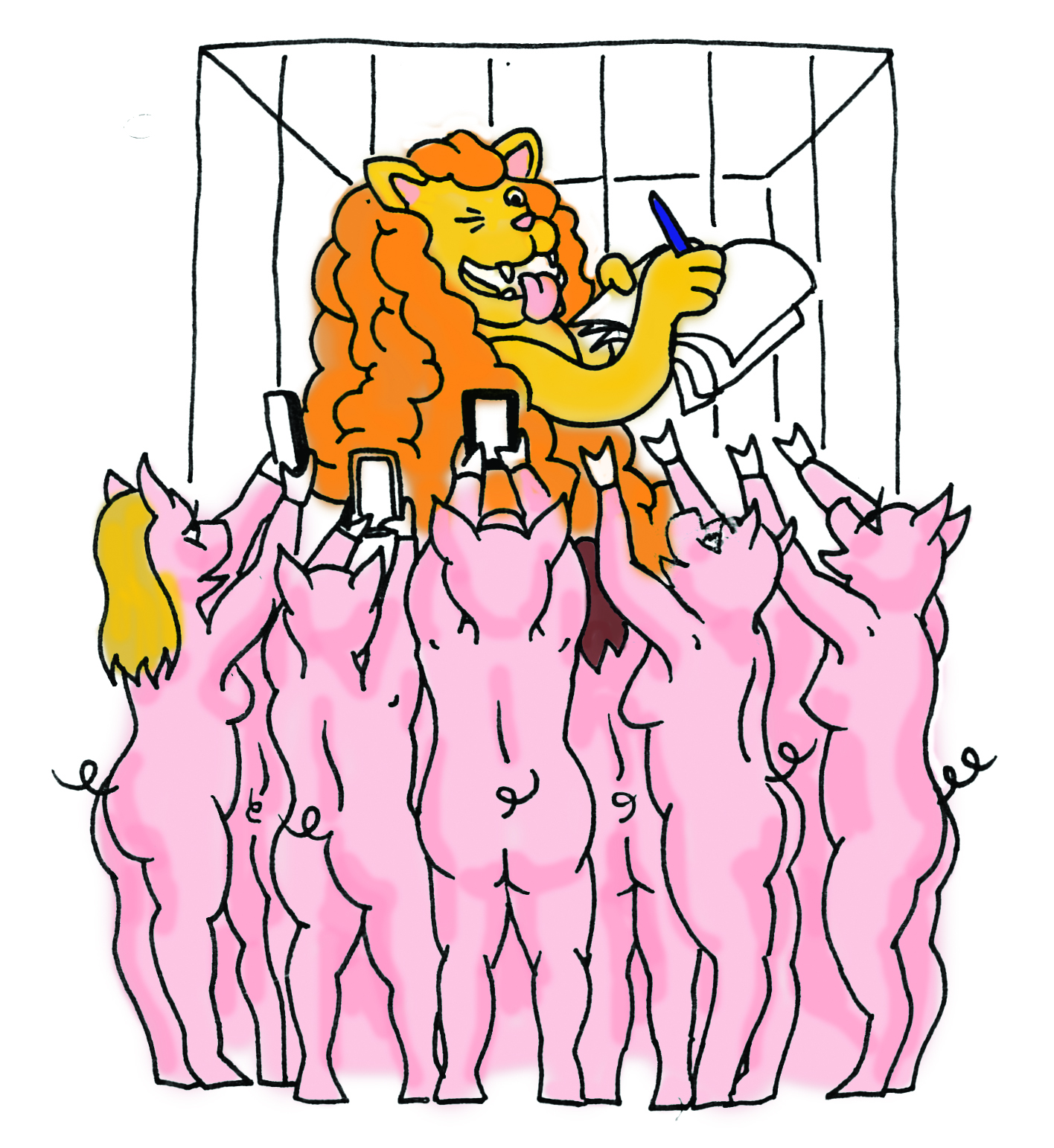

Puis, l’Artiste fait finalement son entrée ; les hauts-parleurs de la librairie entament une musique triomphale. D’un geste unanime la foule tend les bras vers le ciel ‑une armée d’iPhones- comme dans un étrange salut destiné à capturer le célèbre visage. La nuée de brebis trépigne et crie de la joie d’apercevoir, un bras, un morceau de visage, une portion du dos de son valeureux berger. L’oraison de ce dernier sera brève et concise : « Good evening guys. Let’s sign some books », puis il s’installe à sa table, ajourné du halo des projecteurs adroitement installés autour de lui.

Ce n’est même pas nous qui tendons les livres à l’auteur, un employé arrache les livres au gens dans la file, le tourne à la page adéquate puis le tend à un autre employé qui les glisse un à la suite de l’autre sur la table où est installé l’acteur. Un troisième s’affaire à pousser les gens jusqu’à devant la table, et un quatrième à les écarter une fois l’acte de la signature accompli.

Mon tour arrive enfin. James Franco prend le livre, me regarde et me dit : « How’s it going ? » Magie. Mon Dieu, moi aussi je t’aime James. Parce que c’est évidemment ce qu’il a voulu dire par sa question. Je reste muette, figée ; tout au long de ce périple qui m’a conduite vers ce moment précis, il ne m’est jamais venu en tête de préparer une réponse à une telle question. « How’s it going ?», c’est trop difficile, que dire ? Quelle réplique serait plus propice à lui révéler ma fabuleuse personnalité, mon charme et mon sens de l’humour et qui résultera ultimement en une demande en mariage ? Oh Franco, voilà que devant toi, mon magnifique Graal, je suis muette telle Perceval au château du Roi pêcheur. Je dois me contenter de sourire ; James Franco me sourit aussi. Mon Dieu, nous aurons donc beaucoup d’enfants. Il se souviendra de mon sourire pour le restant de ses jours, ce sourire timide et éclatant dans lequel j’aurai mis toute ma fabuleuse personnalité, mon charme et mon sens de l’humour. Nous voilà éternels et si spéciaux, James et moi, c’est un beau roman, c’est une belle histoire… Et on me pousse pour laisser passer la chanceuse suivante.

Expulsée du paradis, je descends les escaliers du Indigo, un peu sonnée du peu qu’il me reste de mes efforts : un étrange gribouillis sur les pages d’un livre qui m’a couté 33 dollars et que je n’ai aucune envie de lire. D’autres filles descendent à ma suite, en poussant des cris de joie, l’ouvrage pressé contre leur cœur. Je me demande qui jouait le rôle de l’animal dans cet étrange zoo médiatique, encadré des barreaux immuables séparant la foule de la célébrité. On nous a vendu du rêve, un rêve sexy, retardataire et peu loquace, traçant des signes sur du papier et des fantasmes exaltés dans l’esprit de ses admirateurs.