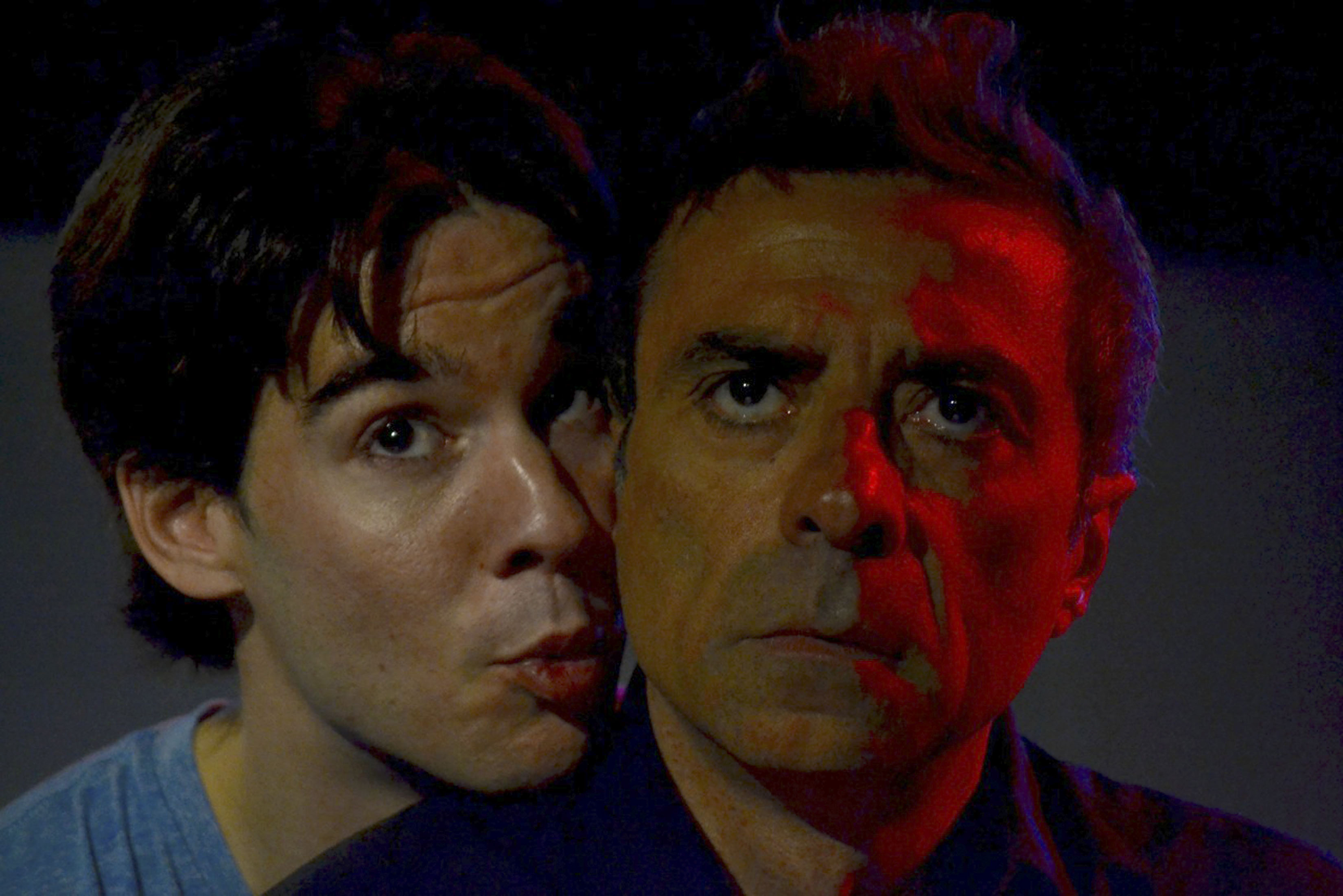

Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre une œuvre dont l’écriture est entièrement dominée par le thème du désir. C’est certainement le cas de Tuer Phèdre, une pièce jouée par François Lacroix-Lafrenière et Alberto Lombardo à l’Espace La Risée du 13 au 17 octobre. L’amour est partout : il s’agit d’un ingrédient commode dont on agrémente toutes sortes de récit, au risque d’en faire un élément surreprésenté du quotidien des personnages de fiction. Or, le désir de l’héroïne racinienne que font revivre les protagonistes d’Alberto Lombardo (dramaturge et comédien) n’est pas seulement, ni même premièrement, un désir amoureux.

Il s’agit plutôt d’une notion dont on aurait envie de dire qu’elle est issue d’un autre siècle : l’époque où, pour éviter la subversion, les censeurs du Roi Soleil n’admettaient sur les planches d’un théâtre qu’un nombre restreint de problématiques. Au centre de celles-ci, bien entendu, figurait le péril extrême que l’on court à s’exposer aux affres de la passion véritable. Dans un tel contexte, le terme « désir » ne sert pas uniquement à désigner une expérience sensorielle. Il constitue une certaine vision anthropologique qui place l’être humain quelque part entre l’ange et la bête, tout en nous rappelant à quel point il est aisé de pencher du côté de la bête.

« Une certaine vision anthropologique qui place l’être humain quelque part entre l’ange et la bête »

Et pourtant, ce n’était pas seulement au XVIIe siècle que l’on pouvait mourir d’un dérèglement des sens ; ce qui prouve que si de tels concepts changent parfois de visage pour parvenir jusqu’à nous, ils sont encore souvent empreints d’une actualité étonnante. Aussi, l’une des forces de Tuer Phèdre est précisément d’avoir su transposer le désir terrifiant de l’héroïne dans un cadre qui le rend compréhensible, tout en conservant sa part de monstruosité. Ce qui surprend le spectateur, c’est que la monstruosité de ce désir ne provient pas de l’impureté de l’objet sur lequel celui-ci s’est fixé – ce serait là un terrain glissant – mais bien de l’intensité avec laquelle il s’exprime chez celui qui l’éprouve. Car dans l’univers lombardien, si celui qui ne désire pas ne vit pas réellement, celui qui désire trop, en revanche, ne vit plus ; ou, du moins, ne vivra plus très longtemps.

D’un point de vue linguistique, l’intégration des vers de Racine au sein des répliques, justifiée par le contexte d’une audition qu’un metteur en scène reconnu fait passer à un étudiant de théâtre, produit une impression saisissante. En outre, elle permet aux comédiens de jouer avec des registres de langue très différents, tout en formulant les commentaires nécessaires sur l’intertexte racinien pour que l’on mette furtivement de côté l’ironie avec laquelle on pourrait être tentés d’accueillir les déclarations d’amour de cette trempe.

Naturellement, un tel effet ne peut être réussi sans une interprétation de qualité, et c’est pourquoi il convient de saluer le jeu des comédiens. Ensemble, ils ont réussi à prendre le public au jeu des liaisons dangereuses, tout en l’invitant à croire, ne fût-ce qu’un instant, au discours dicté par une flamme coupable de consumer son hôte conjointement à son objet de désir. Et ce, sans haussement de sourcil ni petit rire ironique. Au fond, n’est-ce pas là le véritable défi du théâtre ?