La visite du président syrien, Bachar el-Assad, à son homologue russe, Vladimir Poutine, le mardi 20 octobre à Moscou, a fait l’objet de multiples interprétations dans la presse internationale. Il est vrai qu’elle intervient moins d’un mois après le discours du président russe devant l’Assemblée Générale des Nations Unies, au cours duquel M. Poutine a dévoilé la politique de son pays au Moyen-Orient et tenté de justifier l’assistance militaire accrue qu’il porte au régime syrien. Si les avis divergent quant à la signification de cette entrevue, elle confirme que Moscou se veut être un acteur incontournable dans la résolution du conflit syrien.

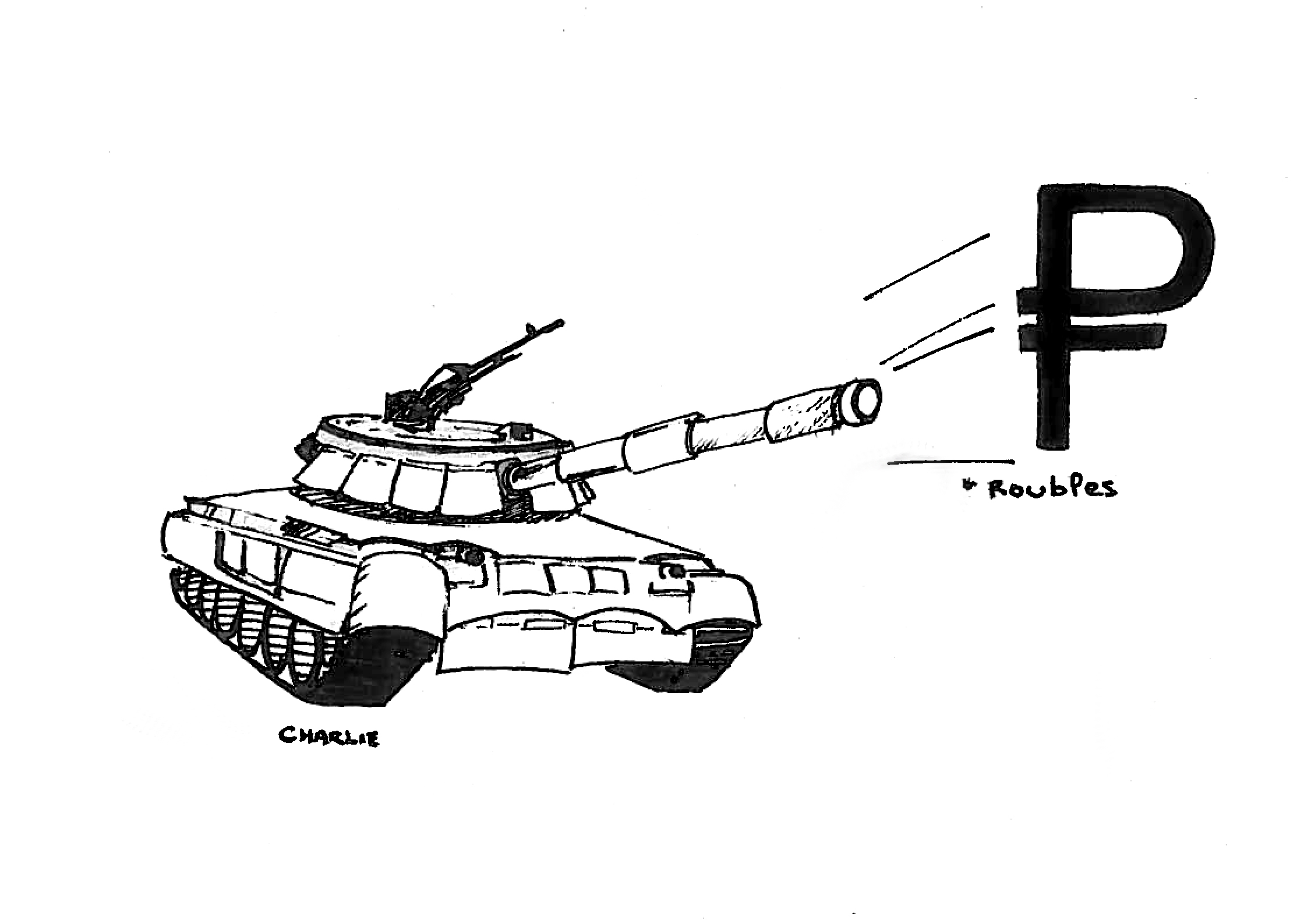

Comme nous l’avons vu la semaine dernière (« Moscou sous haute tension – enquête sur la situation réelle de l’économie russe » dans Le Délit du 20 octobre), cette ambition géopolitique contraste avec la précarité de la situation économique de la Russie. La forte augmentation de ses dépenses militaires, en cette période de récession, nous avait amené à nous demander quels pouvaient être les bénéfices économiques attendus par Moscou pour compenser ces dépenses. Cette semaine, nous allons regarder de plus près ce que coûtent concrètement à la Russie les opérations militaires qu’elle mène en Syrie, et essayer de comprendre les compensations économiques à court terme qu’elle peut y trouver.

Combien coûte la guerre ?

Un chiffre particulièrement marquant, parmi ceux mentionnés dans l’article de la semaine dernière, donne une idée de l’ampleur de l’augmentation des dépenses militaires russes depuis le début de l’année : le Kremlin a dépensé la moitié de son budget de défense 2014 (qui était de 84 milliards de dollars) pendant les trois premiers mois de l’année 2015. Cela confirme que la tendance haussière, que l’on observe depuis plusieurs années dans les dépenses militaires du pays, se poursuit bel et bien en 2015. Ces dernières progressent bien sûr en valeur absolue, mais aussi en proportion de l’économie : entre 2007 et 2014, elles sont passées de 3,3% à 4,5% du PIB russe, creusant l’écart avec une moyenne mondiale à 2,3% (à titre de comparaison, le Canada a dépensé 1% de son PIB pour sa défense en 2014). Mais si les dépenses militaires générales de la Russie augmentent, qu’en est-il des dépenses liées directement à son intervention en Syrie depuis la fin septembre ?

Le panel d’experts londonien IHS Jane a produit une estimation précise de ces dépenses. Il estime à 4 millions de dollars par jour le coût des opérations militaires russes en Syrie (dont 2,4 millions simplement pour maintenir la présence actuelle, sans frappes supplémentaires). Le total des dépenses depuis le 30 septembre représenterait ainsi environ 100 millions de dollars en bombardements, ravitaillement, infrastructures et personnel au sol, sans oublier une salve de 30 missiles de croisière Kalibr – équivalents des Tomahawks américains – à 1,2 millions de dollars l’unité (tirée le jour de l’anniversaire de Vladimir Poutine, le 7 octobre, depuis la mer Caspienne). Chaque sortie des appareils russes alourdit la note : les 36 avions de combat déployés coûtent 12 000 dollars par heure de vol, et les 20 hélicoptères d’attaque, 3 000. Ensemble, ils effectuent en moyenne 40 sorties par jour depuis trois semaines, auxquelles il faut ajouter la présence de 1 500 à 2 000 hommes au sol, ainsi que d’une partie de la flotte de la mer Noire qui ravitaille et soutient les opérations.

Si ces coûts paraissent très importants, une comparaison avec les dépenses des puissances occidentales engagées sur le même théâtre d’opérations permet de nuancer ce constat. Jusqu’à présent, l’armée russe a utilisé assez peu de systèmes d’armes technologiquement avancés, à l’inverse, par exemple, des armements américains. Le Raptor, chasseur furtif américain, coûte 60 000 dollars par heure de vol en carburant et en entretien, lorsque ce coût n’est en moyenne que de 12 000 dollars pour les appareils russes. La Russie fait également des économies sur les munitions, en utilisant principalement des bombes et munitions non guidées, conçues (et certaines même produites) pendant la période soviétique, dont elle dispose en très grande quantité. Bien entendu, ces munitions moins chères mais aussi moins précises se traduisent par un potentiel de dégâts collatéraux plus élevé, rendant les frappes russes plus coûteuses en terme de vies civiles. C’est un coût politique à long terme difficile à quantifier, mais qu’il faut également prendre en compte.

Bénéfices d’une invasion

Un certain nombre de bénéfices à court terme, plus ou moins quantifiables économiquement, sont à mettre de l’autre côté de la balance. D’abord, l’engagement de l’armée russe lui permet de tester des équipements nouveaux sur le champ de bataille et, de la même manière, les troupes combattantes gagnent en expérience. Une armée qui ne combat pas perd progressivement en capacité opérationnelle, ce que cette intervention permet d’éviter. Plus concrètement encore, les combats jouent un rôle démonstratif non négligeable, en donnant l’opportunité à l’armement russe de faire ses preuves et de convaincre de potentiels acheteurs étrangers. Le Moscow Times rappelle que la Russie a exporté 15,5 milliards de dollars en équipement militaire en 2014, et note qu’une augmentation de 1% de ces ventes équivaudrait à un mois de bombardements en Syrie… Assez cynique, mais à prendre en compte. D’autant que la Russie n’est pas la seule à mettre à profit son armée pour faire la promotion de son industrie de l’armement. Pour prendre un autre exemple démontrant que la guerre peut payer, l’engagement des forces française au Mali en 2013 et 2014, puis en Irak depuis l’automne 2014, a permis aux chasseurs Rafale de l’entreprise française Dassault – qui n’en avait vendu aucun à l’étranger depuis la conception de l’appareil dans les années 1990 – de démontrer leur efficacité, ce qui a sans aucun doute contribué à son succès tardif (l’Inde, l’Égypte et le Qatar en ont commandé ensemble plus de 80 ces derniers mois). Cela a considérablement aidé les exportations d’équipements militaires français : celles-ci sont estimées à 16,5 milliards de dollars pour l’année 2015, c’est-à-dire deux fois la moyenne des cinq dernières années…

Il faut cependant noter que, comme l’explique l’analyste militaire Vadim Kozouline du panel d’experts PIR Center, les bénéfices que nous venons d’évoquer comptent surtout au début d’une campagne militaire, et deviennent de plus en plus marginaux à mesure que durent les opérations. Il est donc peu probable que l’intervention russe en Syrie ne vise à obtenir comme résultats économiques que ces bénéfices à court terme. Mais quelles sont alors les retombées économiques à long terme qu’attend la Russie ?

C’est la question à laquelle nous essaierons de répondre dans le dernier article de ce dossier sur les aspects économiques de l’intervention russe en Syrie. Après avoir pris la mesure de la sévérité de la situation économique dans laquelle se trouve la Russie, puis compris que les bénéfices économiques immédiats d’une telle intervention sont insuffisants pour compenser les coûts d’un engagement prolongé, nous nous demanderons ce que peut donc vraiment être le plan de Poutine en Syrie. Ce plan est-il crédible ? Quels bénéfices économiques à long terme vise-t-il ? Quels risques comporte-t-il ? Et si Poutine, en essayant de surmonter les difficultés causées par sa politique ukrainienne, faisait en Syrie un pari plus risqué encore que celui qui l’a conduit à s’emparer de la Crimée ?