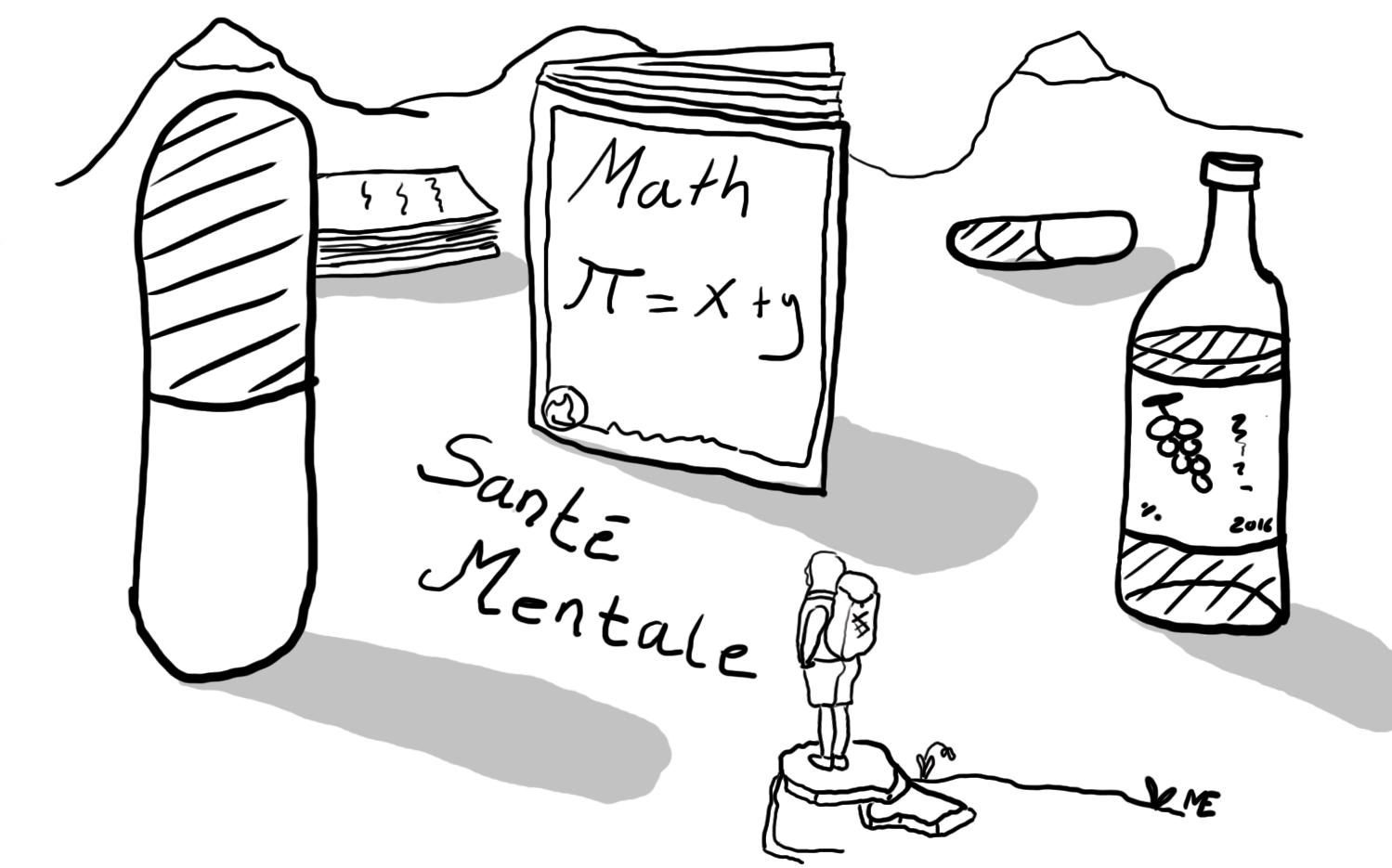

Vous l’avez déjà faite cette soirée chez vous avec trois ami-e‑s et quatre bouteilles de vin ? Oui. Vous discutiez de vos révisions du jour, contiez vos histoires personnelles, et finissiez par discuter de sexe ? Oui. La petite assemblée se plaignait du travail scolaire et du rythme éreintant de McGill ? Oui.

Une avouait être accro aux somnifères, l’autre admettait utiliser de plus en plus d’Adderall (médicament pour les troubles de l’attention TDAH, aussi utilisé comme dopant par les étudiants, ndlr) et le dernier disait combattre le stress universitaire à bouffées de weed. Oui ?

Le problème de la santé mentale et des comportements dangereux qui en résultent sont de plus en plus alarmants à l’Université.

Au cours des dernières élections et du référendum de l’AÉUM, la question semblait être devenue un classique. Le 23 février dernier, la nouvelle doyenne des Arts, professeure Maioni, abordait la santé mentale dans une entrevue avec Le Délit.

En novembre 2015, nous publiions une infographie réalisée après une enquête auprès des étudiants de McGill : 94,5% des étudiants interrogés s’était déjà senti débordé par la vie étudiante ; un quart des participants s’était senti trop déprimé pour travailler au cours de la dernière année ; 24% avait été diagnostiqué par un professionnel de la santé mentale… En comparaison, 10 à 20% de la jeunesse canadienne souffre de problèmes de santé mentale.

Un des éditoriaux les plus populaires de l’année, « Despereunt Aucta Labore », publié en octobre, appelait l’Université à réagir : « Respecter nos capacités physiques et psychologiques ne fera pas de nous des fainéants indignes de nos sweats McGill. Cela nous permettra juste de rester en bonne santé, de mieux nous engager dans chacun de nos cours et de savoir apprécier notre éducation jusqu’à la graduation. »

« La santé mentale est un problème tellement récurrent à McGill qu’il est entré dans la norme, l’habitude, l’acceptation, la fatigue. Fatigue. »

En 2014, la santé mentale faisait la couverture du Délit.

En 2013, l’article « Sans Limite » écrit par Côme de Grandmaison à propos de l’utilisation de médicaments « dopants » comme l’Adderrall, titrait : « Certains étudiants n’hésitent pas à sacrifier leur santé pour obtenir de meilleures notes. » Cet article est encore l’un des plus lus sur la plateforme web du Délit.

En 2012, Fanny Devaux écrivait déjà un article sur « La dépression étudiante : Quand les « meilleures années de la vie » ne le sont pas du tout. » En 2016, il aurait été tout aussi pertinent.

Cette semaine The Daily publiait un article d’opinion sur les effets destructeurs de la culture du « sur-travail » (You are not disposable, and neither are your colleagues par Niyousha Bastani, ndlr) et Le Tribune s’affligeait du culte maladif de la productivité (On why the cult of productivity is not productive par Albert Park, ndlr).

La santé mentale est un problème tellement récurrent à McGill qu’il est entré dans la norme, l’habitude, l’acceptation, la fatigue. Fatigue.

Je tenais à profiter de mon ultime tribune en tant que rédactrice en chef du Délit pour soulever encore une fois la question.

À quelques jours du début des examens finaux et après une année ressemblant bien plus à un 42km qu’à un beach day everyday, beaucoup se demandent ce qui est au plus bas : notre moral, notre GPA ou la ligne de nos cernes ?

Des solutions sont offertes par l’administration et les associations étudiantes, mais leur développement n’est pas adapté à l’amplitude de la crise étudiante.

On aimerait glisser à McGill le dicton usé du « Mieux vaut prévenir que guérir ». Plutôt que d’attendre que les étudiants adoptent un style de vie épuisant, délaissent leur santé physique et mentale face à la succession de devoirs, plongent dans des dépressions ou développent des comportements addictifs pour survivre à court terme… Ne faudrait-il pas changer cette culture de compétition, de productivité et de stress qui règne chez nous ? L’excellence, l’ambition et le travail font certes l’orgueil de McGill. Le mien aussi. Le vôtre sûrement. Cependant, comme me l’a fait remarquer cette amie qui tente de finir son baccalauréat à coup de doses d’Adderrall et de journées à la bibliothèque : « Ne sommes-nous pas plutôt réduits à une boulimie intellectuelle de l’urgence qui rabaisse nos aspirations, notre estime personnelle et notre envie d’apprendre ou d’entreprendre ? ». Contre-productivité ?