« Percer»les « mystères » des grands fleuves d’Afrique et d’Amérique, c’était la volonté jusqu’alors des productions culturelles occidentales. D’abord les écrits de Stanley sur son exploration semi-hallucinée du fleuve Congo qui ont inspiré Joseph Conrad et son Heart of Darkness — totalement halluciné celui-ci. Ensuite, les films — tout de même plus subtils — de Werner Herzog, notamment Aguirre, la colère de Dieu et Fitzcarraldo. La tradition a toujours alimenté cet exotisme orientaliste, d’une nature sauvage, puissante, indomptable, et de peuples violents, crédules, qu’il faudrait d’une manière ou d’une autre…«développer » pour éviter « l’horreur » (Conrad).

Dés-orientalisme

À contrepied de cette tradition, L’Étreinte du Serpent est un film à l’image volontairement lissée. Le noir et blanc vient contrebalancer l’image d’une nature « luxuriante » et invasive, et empêche le spectateur de s’évader dans les « couleurs de l’orient ». En effet, pas d’évasion, mais plutôt des invasions : celles des Blancs, c’est-à-dire des occidentaux, qui n’amènent avec eux toujours que la violence.

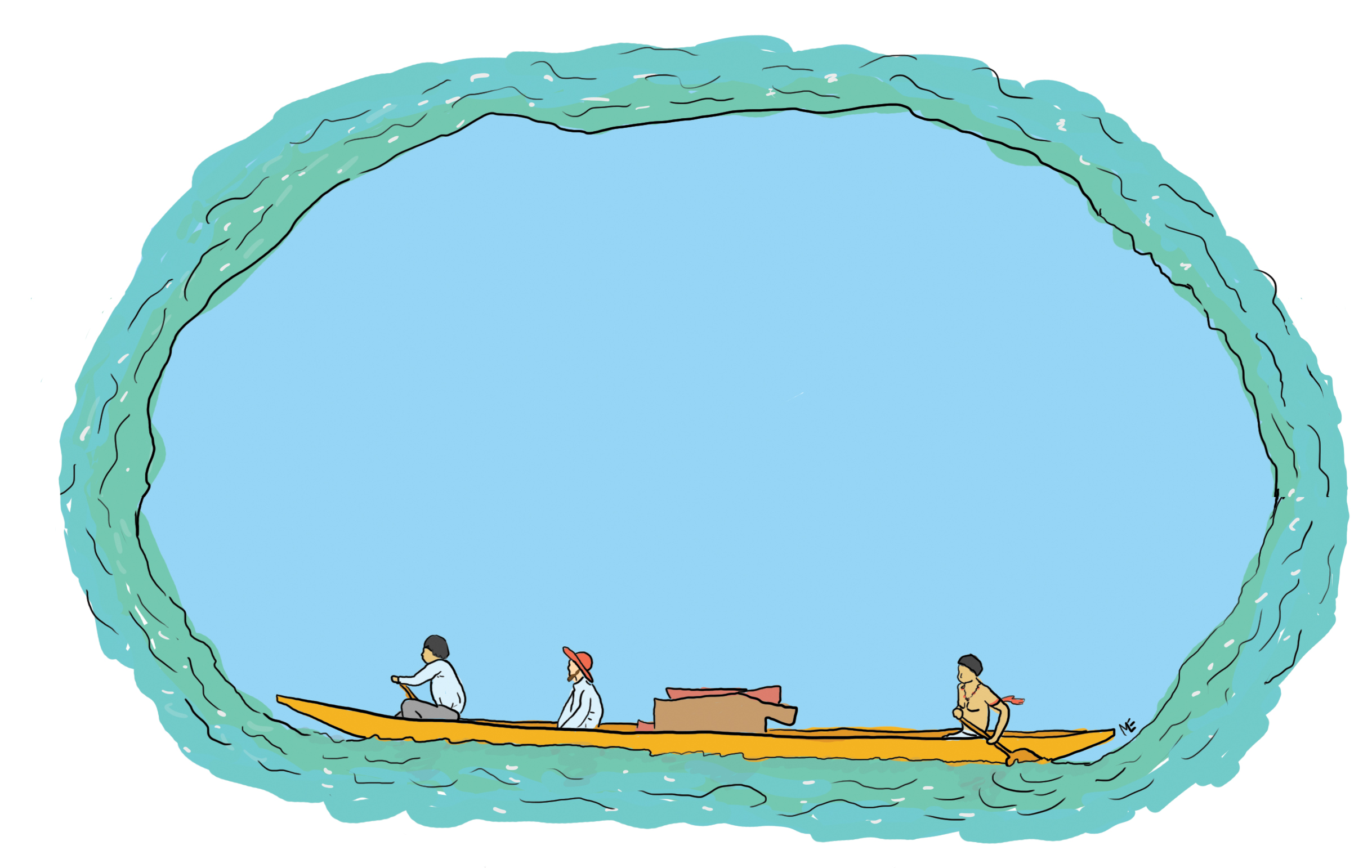

Ce constat, c’est celui du chaman joué par un indigène, Nilbio Torres, et dont le personnage, Karamakate, tient le rôle principal : celui du conteur et du guide. Un ethnologue allemand pris par la fièvre — celle du caoutchouc ? — et quelques décennies plus tard, un botaniste américain, se font tous deux guider par Karamakate à la recherche de la fleur Yakruna, une fleur mythique qui guérit et apaise. Durant cette aventure, Karamakate est le « bouge-mondes ». Il nous présente son récit de l’Amazonie sur le thème du monde renversé, figuré par des plans flous et inversés par le reflet du fleuve, où le Blanc n’apprend rien à personne et doit être éduqué par les Indigènes.

« C’est en fait un voyage halluciné au cœur de l’histoire du rapport de l’Occident à l’Amazonie »

Temps circulaire

Le récit est alors un récit initiatique sans progrès, à l’image des méandres du fleuve-serpent — aussi celui des cosmogonies indigènes — qui désorientent le spectateur. La caméra tourne autour de la pirogue sans jamais nous montrer la direction, changeant toujours de rive et de point de vue : la pirogue ne suit pas le fleuve, elle s’y perd, et l’Occidental aussi. Mais c’est en fait un voyage halluciné au cœur de l’histoire du rapport de l’Occident à l’Amazonie. Le fleuve mène à des fragments d‘histoire qui surgissent sans origine évidente et disparaissent aussi brutalement. Le récit est morcelé, sans ligne directrice, et c’est précisément en cela que Ciro Guerra a vu juste. Le temps devient en effet une spirale, à l’inverse de notre temps linéaire. Et le fleuve se convertit en cet espace-temps circulaire du serpent qui s’enroule sur lui-même. C’est donc le temps positiviste —celui du progrès de la science occidentale, mais aussi celui du récit avec un début et une fin — qui se perd lui même. L’Occidental se baigne toujours dans ce même Amazone : perdu dans « le temps sans temps » il ne croise que des fantômes de fragments — un poste de frontière surréaliste, des exploitations de caoutchouc — et des morceaux de fantasmes — une étrange mission catholique, une fleur mythique — sans jamais en sortir.

Devant ce tableau très sombre et réaliste d’une histoire fragmentée et d’un colon occidental violent, quelques éléments laissent l’œuvre ouverte. La fin très mystérieuse, la poésie symboliste de certains plans ainsi que les questions du savoir et du rôle de l’ethnographie font du film un tout complexe et riche de significations. Ciro Guerra signe un film qui serpente dans nos perceptions d’Occidentaux pour mieux les troubler.