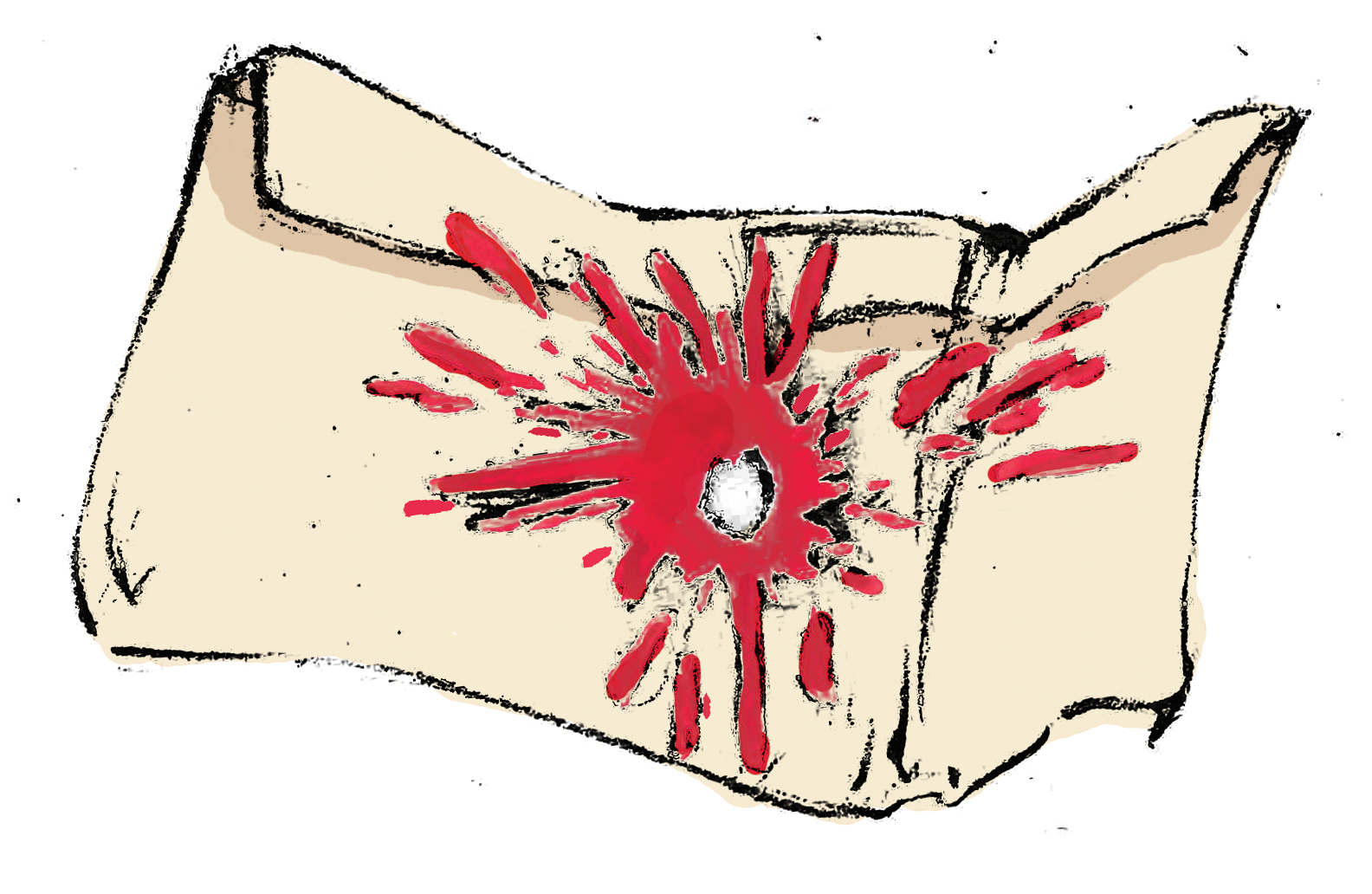

Le dernier roman de Felicia Mihali s’inspire d’un fait divers. En 2007, le magazine MacLean’s a fait apparaître sur sa page de couverture la photographie d’une étudiante. Cette parution a incité un sergent canadien à lui écrire depuis l’Afghanistan pour la complimenter sur sa beauté naturelle. Le magazine a par la suite servi de relais à une correspondance entre la jeune femme et le soldat, jusqu’à la mort de ce dernier survenue peu après lors d’une attaque à la bombe.

Le roman de Mihali, originellement paru en 2012 sous le titre The Darling of Kandahar, effectue une mise en récit de cette correspondance. Celle-ci est narrée du point de vue de l’étudiante dont la vie se réduit à peu de choses : le divorce de ses parents, deux relations sans amour, ainsi que le souvenir des pièces qu’elle montait à l’école avec sa meilleure amie Marika.

La simplicité du schéma actantiel tend à aplanir ces drames de la vie quotidienne tout en favorisant les analogies entre différentes périodes historiques dont les ressemblances sont loin d’être évidentes. Ainsi, sous l’écriture blanche d’une narratrice qui déplore que la journaliste qui lui donne une entrevue de cover girl ne l’interroge que sur ses goûts alimentaires, sa couleur préférée et les adjectifs qu’elle utiliserait pour décrire sa personnalité, la fondation de Ville-Marie devient un leitmotiv sur l’arrière-plan duquel se dessine la destinée tragique du soldat Yannis, à qui la narratrice Irina regrettera d’avoir posé tant de questions sur son quotidien en temps de guerre, sans même songer à lui demander ce qui l’a poussé à partir en Afghanistan.

On devinera que le thème principal exploré par Mihali porte sur l’incommunicabilité qui régit les relations interpersonnelles, davantage que sur les malentendus que favorisent les rencontres en ligne. Cela implique que le questionnement qui sous-tend ce roman est de nature identitaire, car, si c’est par hasard que l’étudiante qui a inspiré la Bien-aimée de Kandahar était, comme Mihali, d’origine roumaine, il n’est pas anodin que cette auteure en ait fait, à son instar, une spécialiste de la littérature postcoloniale.

Le récit permet de mettre en évidence le fait que ces difficultés à communiquer efficacement sa pensée proviennent d’une dichotomie entre un sentiment que l’on se forge de sa propre identité, laquelle relève le plus souvent de l’ordre de l’implicite, et l’image que l’on en projette. Et cependant, il serait vain de séparer tout à fait ces deux instances dans la mesure où l’image que l’on projette ne cesse de modifier notre vie intérieure, puisqu’un individu ne représente en fin de compte qu’un « amas de connexions avec [ses] semblables ».

On comprendra alors la détresse qu’elle ressent face aux questions de la journaliste du magazine qui fera d’elle une cover girl. Plutôt que de lui demander d’expliquer ce que représentaient les Versets sataniques de Salman Rushdie pour le paradigme littéraire de la fin du 20e siècle, ou encore sur les fantasmes infantiles qui la poussaient à incarner le rôle de Jeanne Mance, tandis que Marika incarnait celui de Maisonneuve ; celle-ci l’a contrainte à décrire son identité à partir de questions futiles auxquelles elle-même ne connaissait pas la réponse.

MIHALI, Felicia. La Bien-aimée de Kandahar, Linda Leith éd.