En réalité, les membres de la famille sont, dans le meilleur des cas, aspirés simultanément (mais pourtant pas ensemble) par ce point de fuite que leur ouvre le royaume de l’irréel ou un monde qu’ils ne partagent pas, à proprement parler, avec personne (puisqu’eux-mêmes n’y participent pas vraiment.

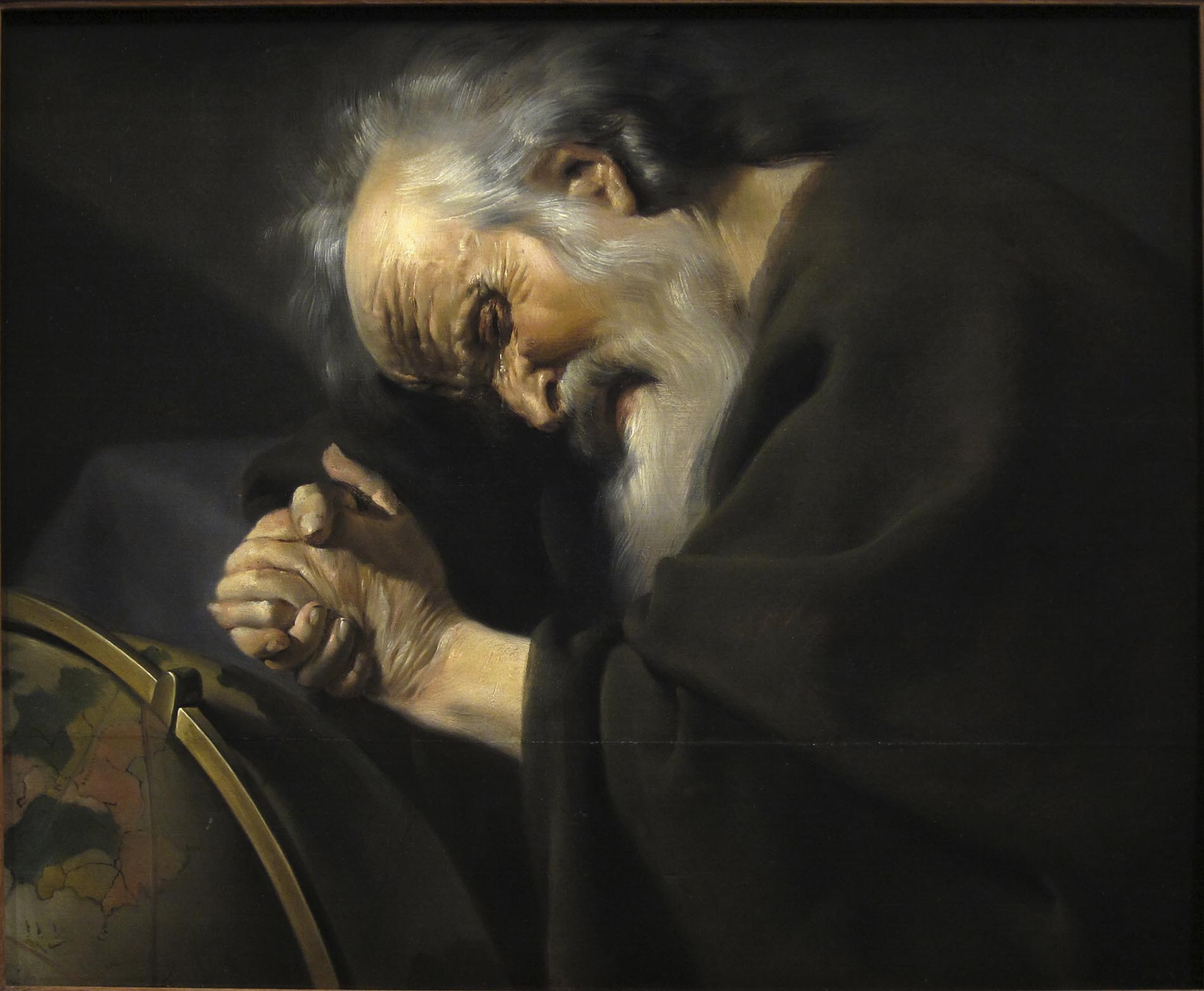

Martin Heideger

Il n’est pas acquis que l’on porte attention aux lieux que l’on habite. Même, les habite-t-on vraiment, ou n’y est-on qu’en simple circulation ? Un chanteur populaire nous disait que l’amour n’est quelque chose, mais plutôt quelque part. Quel crédit pouvons-nous accorder à cette maxime ? Le temps de quelques mots, cherchons à prendre au sérieux l’habitation, celle que l’on oublie. Retournons aux rêveries qu’elle agite et insère dans les nombreux creux de notre chair. Sans prévoir à l’avance le détail de ce que nous y trouverons, nous n’en serons pas loin.

Une chapelle pour soi

Bachelard nous disait ceci : « Il faut donc dire comment nous habitons notre espace vital en accord avec toutes les dialectiques de la vie, comment nous nous enracinons, jour par jour, dans un ‘’coin du monde’’. » Cela, il le comprenait par l’empreinte profonde laissée par l’espace.

L’architecture, celle qui se témoigne dans la grande santé de notre chair, sait bien toutes les ruses qui habitent le corps humain. Prenez la chapelle de Birks de l’Université McGill. Celle-ci se joue de nos pathologies, les fait danser, cela car la texture mouvante des colonnes couvre admirablement les nuances de l’expérience que l’on peut en faire. Archi-tecture, la racine grecque des deux composantes du mot français se laisse entendre. Αρχη, le principe ou encore le commencement. Τέκτων, ce qui couvre. Loin de contenir le sens du mot, n’oublions pas que τέκτων est également dit de la maîtrise des grands poètes, occurrence que l’on retrouve dans les Néméennes (5.49) de Pindare. En ce sens, l’on comprendra l’aspect enveloppant, appropriant. Qu’est-à-dire ?

Ce dont il s’agit, c’est moins la description d’un bâtiment dans ce qu’il pourrait avoir de pittoresque, non plus qu’il soit question de quelques intérêts historiques. Il nous faut dépasser ce genre-là. Ce dont nous cherchons à retrouver les chemins sur ce papier, les vertus premières de ce qui nous approprie en un éclair, peut-être l’éprouverons-nous dans les rêveries par lesquelles le séjour d’un lieu nous couvre.

Dans la chapelle, selon les heures de la journée tombante, la douce solitude humaine contraste avec l’affairement de nombre de formes. Selon les heures, dans cette chapelle recueillant en elle le crépuscule, des ombres construisent des murs. L’imprécision salutaire du rêve se satisfait soudainement des colonnes figées.

Je lis cette chapelle selon les gravures qu’elle tatoue un peu partout sur mon corps. Un épiderme, cela doit se sentir – la sensibilité s’exerce. Valéry disait dans le poème du Cimetière marin que notre présence est poreuse. Encore faut-il souligner l’immédiateté de la texture du réel.

La « topo-analyse » dont parlait Bachelard dans La poétique de l’espace, cette discipline de l’habitation regroupant psychologie descriptive, psychologie des profondeurs, psychanalyse et phénoménologie, ne manque de nous montrer les belles lettres de notre intimité quotidienne. Cependant, la méditation d’un lieu religieux suppose une intimité d’un autre genre, en cela que l’on ne peut confondre le quotidien avec le sacré.

Hormis que le sacré et le profane se confondent selon les lieux et les époques. La répartition du clair et de l’obscur me donne, non pas l’impression d’une vision, tant s’imprègnent entre mes doigts des ombres fuyant la lumière. De temps à autre, un passant s’aventure plein de ses indiscrétions, me rappelant que la mer dans laquelle mon corps baigne, happé de minuscules bastions poissonneux, est tributaire de la solitude que le secret veut bien m’accorder. Il y a des mots de Valéry. On peut dire que la méditation « transporte de la rive des ombres à la rive des choses », cela afin que « le vaisseau plein de rêves échoue sur les récifs de la veille ». Pareil à ce vaisseau, je m’échoue – gai de quelques voyages.

On remarque dans la chapelle qu’elle se donne à nous tel un lexique de géométrie. Des règles mathématiques y gouvernent l’agencement des lignes et des recoins, lignes et recoins que nous devons reconnaître comme droites. La charpente, à première vue, est l’œuvre d’un ingénieur. Or, c’est à un architecte, à qui l’on doit ce type de construction. D’autres rêveries habitent la tête d’un architecte, de sorte que, tranquillement mais sûrement, l’archi-tecture se révèle d’une logique différente. Des métaphores flottent ici et là, au fil d’une durée qui en vient à oublier la condition d’objet du lieu. Celui-ci n’est plus devant moi, non qu’il soit seulement autour de moi, car je suis en lui et lui en moi. Peut-être est-il question d’une « géométrie rêveuse », pour autant que l’on se ferait le devoir de préférer la présence à la représentation.

Ces colonnes de bois qui, depuis le creux de la vieille chaise avec laquelle je me pose chaque jour de la semaine, structurent ma rencontre de l’imposant vitrail – foyer d’une légion de rayons qui joyeusement écorchent le granite des fondations – ne savent trop me dire ce que seront les nuances colorées de demain. Pourtant, dans l’attention que garantit ce rare royaume de silence, je ne sais que trop bien que mon lendemain ne manquera pas à sa promesse de beauté. Le sombre vernis du bois m’ouvrira à nouveau le passage de son monde.

Nous devons notre stabilité psychologique à ces sites qui le sont eux-mêmes. En ce sens, nous pouvons dire à notre manière des vers d’Éluard en chantant que lorsque les cimes de nos rêves se rejoindront, notre séjour aura un toit.

Éloge du silence

Mes sourires noyés dans la solitude du flanc des murs n’exigent pas de moi un mot à leur propos. Les réseaux sociaux dissimulent la joie que l’on peut ressentir à ne pas sans cesse chercher à convertir nos moments choyés en quelques gains sociaux. La solidité du lieu m’arrache d’un coup à l’urbanité anxieuse. Bachelard nous disait que « n’habite avec intensité que celui qui a su se blottir ». Le hasard reste ce par quoi nous échappons aux tendances totalitaires. Ne nous étonnons pas de la soif de vécu des dernières générations jusqu’aux prochaines.

Pour l’heure, cela m’inquiète peu. Je me confonds en des rêveries, cela dans le privilège que les antiques professeurs nommaient avec respect la contemplation. Bachelard disait que « dans ses mille alvéoles, l’espace tient du temps comprimé », car « l’espace sert à ça ». La vieille résonance confère aux pierres du lieu un autre temps des plus incertain. Un temps, il est vrai, dont je ne peux participer qu’aux ruines. Étrange spectacle que celui de côtoyer un autre temps, un temps décidément mort. Les constructions d’aujourd’hui ont peu à voir avec l’architecture. Existe-t-il seulement une âme qui veuille nous tendre quelques fibres de ce réel dont on s’accommode de nos jours qu’il soit si aseptisé, neutre dans le sens nihiliste d’une neutralisation. La chapelle se révèle tel le corps de mes songes.

On s’y réconforte d’un « silence spacieux ». Cela dit, le silence n’est jamais pour nous l’absence de son. Plutôt, le silence est cette couverture nous protégeant du bruit, de la cacophonie. Le silence nous interpelle par la beauté simple et nuancée de ses sonorités, elles qui se meuvent à courant feutré. Lorsque j’eus neuf ans, je lus dans un livre portant sur les monuments antiques que les Grecs connurent un savoir unique dans l’Histoire, celui des murmures. Dans le grand temple d’Artémis à Éphèse, l’on dit que les murmures d’un homme dans l’un des coins de la place pouvaient naguère circuler par-delà les hautes estrades. Certains de mes rêves d’enfant sont des échos à l’homme que je suis aujourd’hui. Souvent, la connaissance d’une telle maîtrise revient me hanter.

Lamentations de l’espace

Situation étrange, des chants grégoriens me rappellent parfois l’élasticité des pierres qui savent concéder à mes rêveries quelques espaces. La chapelle se fait un moment petite et tantôt me paraît-elle avec effroi si grande et imprenable. Tout bien considéré, cette parole se fait le tracé-ouvrant (der Aufriss) par lequel mes pathologies s’exercent. Dans la situation étrange, j’adviens à moi-même en ma propriété en pure porrection. Il y a la donation de ce qui m’est propre. Eu égard à cela, se parachève un destin que l’on me confie. J’y vois mes jours, compactes de marbre.

En ce secret, nous ne retrouverons guère des eaux sombres et profondes où l’effroi a entraîné tant d’autres, ni ne sommes-nous censés nous souvenir qu’existe dehors un ciel dans lequel on peut voler – les voûtes nous chuchotent plutôt, pareilles à des prières, l’élégance et la proximité de l’ascension, comme il est aussi vrai et curieux de considérer, sur la surface froide du sol, le réconfort de la posture qui n’a pas à craindre un instant d’être secouée.

Une part de moi demeure convaincue que la maîtrise de cette simplicité rare en laquelle consiste l’habitation du monde suffit à anéantir maintes démesures. À l’opposé, ce sont presque toujours aux idées que l’on doit les crimes. Wagner serait-il davantage sorti de son autisme intellectuel que je conçois difficilement que la moindre trace d’antisémitisme eût pu subsister. Cela se dit également du cas d’Eichmann – n’oublions pas que le supraliminaire du fonctionnaire se confond avec la pratique automate d’un système idéal n’ayant cure du réel et de ceux qui l’habitent. L’espace, en tant que l’un des « phénomènes originels » (Urphänomenen) desquels Goethe dit que lorsque les humains en viennent à les percevoir éprouvent, submergés, une crainte pouvant aller jusqu’à l’angoisse, est ce dont nous devons faire l’épreuve consciemment, c’est-à-dire par la méditation qui questionne ce qui doit être la vérité, le non-retrait de l’être.

En interlude, quelques mots concernant l’enracinement et le déracinement sauront faire voir sous un autre angle ce dont il est question. Dans ses Lettres de Muzot, Rilke affirme en 1925 une détresse : « Pour nos grands-parents encore, une ‘’maison’’, une ‘’fontaine’’, une tour familière, voire même leur propre habit, leur manteau, étaient infiniment plus — infiniment plus rassurants ; presque chaque chose était un réservoir dans lequel ils trouvaient quelque chose de l’homme, dans lequel ils amassaient de l’humain. À présent, d’Amérique, proviennent et s’accumulent des choses vides et indifférentes, des pseudo-choses, des trompe‑l’oeil de la vie… Une maison, au sens américain, une pomme américaine ou un raisin de là-bas n’ont rien de commun avec la maison, le fruit, la grappe dans lesquels l’espoir et la méditation de nos ancêtres avaient passé…» Face à un monde qui se rétrécit, au sein duquel la choséité des choses se transforme malgré nous, que reste-t-il ? Disons que la terre a peut-être une certaine primauté sur le ciel, en cela que la détresse s’éprouve bien plus douloureusement. Die Heimaterde, ou « la terre où peut avoir lieu l’expérience de la terre natale ». C’est le sol historial, le pays que nous fait habiter poétiquement le poète. Une langue, qu’elle soit française, allemande ou grecque, peut être dite bien plus Heimat qu’un pays de naissance. Le même engouement concerne le temple. L’Ereignis est ici en jeu, l’imaginaire se montre, cela est évident, et les racines, tout pointe vers elles. Gilles Vigneault nous dit notre Heimat lorsqu’il chante Mon pays c’est l’hiver.

Au terme des rayons du soleil, lorsque nus nous partageons la tendresse de l’autre, n’est-il pas sagace que l’on oublie que c’est à la grâce de ces mêmes rayons que nous devons la chaleur de nos étreintes. Je me demande parfois ce que serait la tendresse humaine sans l’éclat du soleil. Se pourrait-il que soit ancrée dans nos vies la litanie de nos résistances au monde ?

Le temps se déchire et nous bifurquons vers un inconnu qui tarde à se nommer. C’est serein que chez nous résonne la parole de Hölderlin tirée des Titans (v. 1–3) : « Mais il n’est pas / temps. Ils sont encore / libres de chaînes. Le divin ne touche pas celui qui n’y a point part. »

L’évènement appropriant

L’aspect granulé à certains endroits soulève tout un tas de questions. Quelle sueur dût-on me léguer involontairement ! Imaginez tous ces maçons, tous ces autres travailleurs sans qui les ressources du lieu n’auraient pu s’acheminer en pareille œuvre. Cela n’est pas mon affaire, mais je préfère rendre mon respect à ces inconnus d’une autre époque. Non, vraiment, nous ne sommes rien sans les larmes des autres, sans les souffrances sur lesquelles la contemplation peut vivre, ne serait-ce qu’un court moment. Pour le dire en un sens peut-être plus radical, le privilège qui s’abat ici, moi-même médiocride, ne peut qu’exiger de moi, aussi insidieusement qu’il m’appropria sans nul avis, un engagement assumé en vertu duquel, une fois la contemplation chose conclue, je dois à ma chair l’élévation de celle des autres.

L’interpénétration intime des choses mérite que l’on y accorde un moment. Après tout, notre ignorance ne l’a jamais empêché de creuser des vacuités dans nos cœurs. Au dixième épisode de la série documentaire L’Héritage de la chouette, George Steiner questionne avec Heidegger une question qui n’est pas sans nous jeter en plein tourbillon vertigineux : est-ce que l’économie pourrait s’installer à l’intérieur de notre grammaire, le mythe a‑t-il accompagné la grammaire ? Heidegger répétait que la poésie était la langue dans son caractère le plus originel, le poète celui qui en disait la parole. Ce que Steiner, dans les traces d’Heidegger, nous amène à penser, nous pouvons le résumer à peu près comme ceci : lorsque le mythe parle de tabous avec Œdipe, il le fait autour de la grammaire de la parenté. Fumisterie ou entente cooriginelle ? Steiner cherche dans les conditions ontiques des premières civilisations le besoin du rêve, ce par quoi l’on aurait voulu rêver contre le réel. Qu’en est-il de notre chapelle ?

La langue est liée intimement à l’Ereignis. Une discussion avec un Japonais dans l’Acheminement vers la parole de Heidegger portant sur le Koto ba, ce mot japonais pour « parole », nous invite à suivre ce qu’en dit la langue nipponne. Koto nomme le caractère ravissant de ce qui ravit. Heidegger le comprend alors comme « l’appropriement de l’éclaircissante annonce de la grâce ». La grâce, il faut l’entendre à partir de chez Sophocle, c’est-à-dire kháris. En tant qu’inclination bienveillante, elle est un puits d’où jaillit ce qui nous approprie. Nous nous rapprochons donc du Koto ba. Il est question d’une grâce dont l’inclinaison bienveillante, de par le caractère appropriant de l’éclaircissant qui n’est qu’une inclination bienveillante, s’entend comme « parole ». Ce qui, depuis le lointain, est porté en avant, c’est cela qui gouverne et c’est cela que l’on nomme liberté, c’est-à-dire les « pétales de fleurs issus de Koto ».

Heidegger parle d’une « faculté de se laisser habiter qui éveille et assure constamment des possibilités plus originales d’habitation ». Le penseur, dans la conférence « Bâtir Habiter Penser », affirme que « c’est seulement quand nous pouvons habiter que nous pouvons bâtir (bauen) ». Cette pensée pourrait paraître incompréhensible sans les ressources de l’allemand. « Bauen » signifie la culture au sens du soin, ce qui présuppose, selon le mot du poète Hölderlin, habiter poétiquement. L’habitation n’est pas un comportement, elle dépend de l’Ereignis et de la ferveur concomitante que l’on voudra lui octroyer. Une longue citation indique ce qui est celé, voire masqué : « Partout on parle, et avec raison, de la crise du logement. On n’en parle pas seulement, on met la main à la tâche. On tente de remédier à la crise en créant de nouveaux logements, en encourageant la construction d’habitations, en organisant l’ensemble de la construction. Si dur et si pénible que soit le manque d’habitations, si sérieux qu’il soit comme entrave et comme menace, la véritable crise de l’habitation ne consiste pas dans le manque de logements. La vraie crise de l’habitation, d’ailleurs, remonte dans le passé plus haut que les guerres mondiales et que les destructions, plus haut que l’accroissement de la population terrestre et que la situation de l’ouvrir d’industrie. La véritable crise de l’habitation réside en ceci que les mortels en sont toujours à chercher l’être de l’habitation et qu’il leur faut d’abord apprendre à habiter. Et que dire alors, si le déracinement de l’homme consistait en ceci que, d’aucune manière, il ne considère encore la véritable crise de l’habitation comme étant la crise ? Dès que l’homme, toutefois, considère le déracinement, celui-ci déjà n’est plus une misère (Elend). Justement considéré et bien retenu, il est le seul appel qui invite les mortels à habiter. »

Il y a cette note manuscrite de Nietzsche utilisée nulle part, et qui pourtant occupe mes jours et mes nuits : Zeitenchaos des Traums (le chaos temporel du rêve). Par cette note, j’éprouve le sentiment euphorique que la réalité se déploie toute entière devant moi. Par elle, j’ai l’impression que se furent les Titans qui avaient raison et non les Olympiens. Tout bonnement, munie de la joie charnelle de ce chant, des dimensions antiques sortent de l’ombre, révélée sans nulle demande, cela sans même qu’une seule goutte de sang ait été versée.