Mise en garde : Cet article fait référence à des violences et agressions sexuelles et à de multiples formes d’oppression.

Àl’occasion de la deuxième édition du Mois de l’histoire queer à l’Université McGill, Sara Ahmed a donné une conférence sur le thème de Complaint as a Queer Method (Se plaindre, une méthode queer, ndlr). Elle délivrait, dans une langue précise et claire, sa thèse sur la plainte dans le contexte institutionnel, plus précisément à l’université.

Une oreille féministe

Sara Ahmed est une féministe rabat-joie. Du moins, c’est ainsi qu’elle se présente. Son féminisme montre du doigt des oppressions qui, selon elle, ne sont pas des réalités que la « sphère publique » aime à entendre. Ce qu’on dit du progrès sur le plan social nous laisse croire que le féminisme s’imprègne dans la société et ses institutions, que son discours est admis et tend vers un consensus. Ahmed ne voit là que le vernis d’un féminisme unidimensionnel, qui ne s’adresse qu’aux plus privilégié·e·s. Dans sa conférence, l’autrice grattait ce vernis.

La méthodologie de l’autrice dans sa recherche est aussi rigoureuse qu’appropriée : c’est en écoutant les multiples témoignages d’étudiant·e·s, membres du corps professoral ou travailleur·se·s à l’université victimes de violences institutionnelles qu’elle a pu construire son propos. Les expériences sur lesquelles sa recherche se base sont souvent celles d’agressions sexuelles et de viols, notamment dans le contexte de relations professeur·e·s‑élèves. Conduire ces entretiens requiert l’adoption d’une certaine posture, qu’Ahmed explique ainsi :

« Une oreille féministe remarquera les sons bloqués par le désir collectif de ne pas entendre. Les sons de « non », les plaintes de violence, les refus de rire à des blagues sexistes ; les refus de se conformer à des demandes déraisonnables ; acquérir une oreille féministe c’est entendre ces sons comme des discours. Mais ce n’est pas seulement que les oreilles féministes peuvent entendre au-delà d’un silence qui agit comme un mur. Une fois que celles·ceux qui ont vécu du harcèlement entendent que vous êtes prêt·e·s à entendre, iels vous parleront. De plus en plus de personnes vous parleront.» (1)

La tenue d’une telle conférence à McGill n’est pas sans résonance. Les murs de McIntyre vibraient au fil du discours d’Ahmed, la pertinence de ses arguments étant ancrés dans une réalité que notre université ne connaît que trop bien. Bien qu’elle ait quitté l’Université Goldsmith en 2016 pour être chercheuse indépendante, l’autrice tient à continuer à travailler sur l’université en tant qu’institution et déceler les dynamiques qui la construisent, et renforcent les oppressions dont elle est vectrice. Son travail de recherche indépendant de toute université lui permet ce discours si direct, si juste sur la plainte.

L’échec de l’université

Selon Ahmed, l’université n’est pas capable de répondre à de telles plaintes en préservant ses mécanismes institutionnels traditionnels. Le lieu universitaire n’est pas organisé, construit et aménagé pour les personnes qui sont déjà discriminées en dehors de ses murs. L’université dans les pays occidentaux reproduit donc les mêmes schémas que ceux de la société patriarcale, raciste et néocolonialiste dont elle est issue. L’autrice souligne ainsi la contradiction d’une institution qui répond avec des outils enracinés dans ces oppressions, pour combattre ces mêmes oppressions. Répondre aux plaintes nécessite alors de repenser l’institution.

L’université dans les pays occidentaux reproduit donc les mêmes schémas que ceux de la société patriarcale, raciste et néocolonialiste dont elle est issue.

Sur les questions de discrimination et des violences qu’elle peut engendrer, l’université se contemple de loin plus qu’elle ne s’ausculte de manière critique : elle n’est pas réellement désireuse de se voir transformée. Le travail fait sur les questions de diversité reste un travail de surface qui ne vient jamais remettre en question, profondément, systémiquement, les violences que reproduit l’institution. La verticalité mais aussi la surdité consciente de l’université sont à remettre en cause.

L’exemple des plaintes, objet de recherche d’Ahmed, nous éclaire sur l’expérience de la violence institutionnelle, et les mécanismes qui y sont impliqués.

L’autrice envisage le concept de la plainte au sens large, en tant que réaction suite à une violence vécue où la personne victime va faire part de son expérience, s’en plaindre et exiger conséquences sur l’agresseur. À l’université, cela englobe notamment le fait d’aller voir un·e conseiller·ère, de déposer une plainte auprès d’un service, d’aller voir directement le responsable de la violence ou de se confier à un pair. Sara Ahmed parle d’un écart entre ce qui devrait se passer après s’être plaint et ce qu’il se passe en réalité.

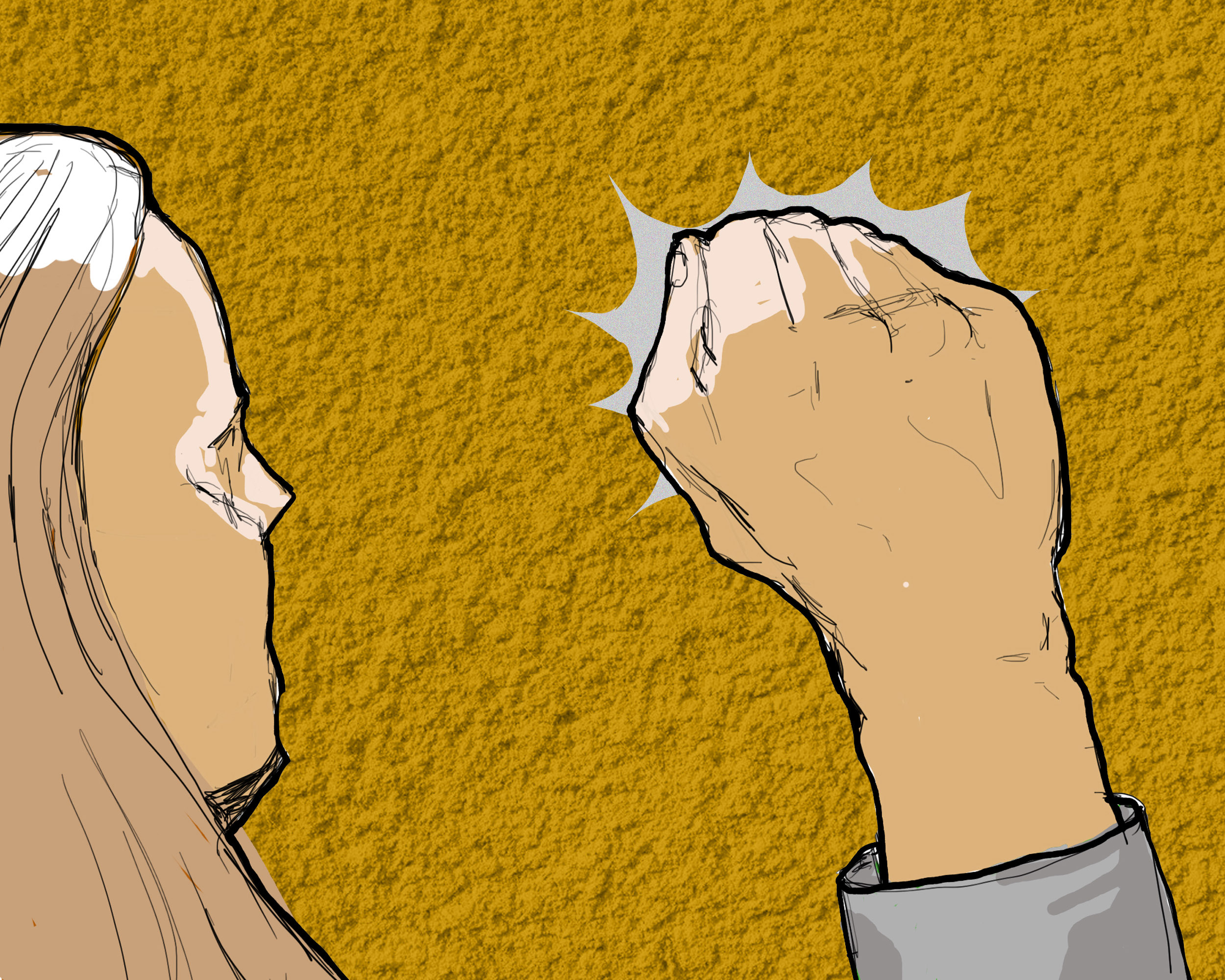

Une réponse courante des universités suite à ces plaintes est la mise en place de programmes de travail sur la diversité (diversity work, ndlr). Celles·ceux qui font ce travail, celles·ceux qui se plaignent, sont souvent mis·es face à un mur institutionnel. L’on ne peut l’abattre, l’on peut seulement en gratter la surface. Les plaintes qui viennent gratter cette surface peuvent être, dans la mesure donnée par l’université, les bienvenues. Elles sont perçues comme des données permettant de jauger les « problèmes et tendances » au sein de l’université, permettant de publiciser les efforts faits par l’institution. Cependant, elles sont très souvent bloquées si ce qu’elles remettent en cause met en péril la légitimité et la moralité de l’institution. L’effort de la plainte est acharné, en déposer une ne signifie pas dire « non » une fois, mais dire « non » dans la durée. En plus de la fatigue mentale et émotionnelle que cela représente, se plaindre est présenté par l’institution comme étant une action qui crée des dégâts, plus qu’elle ne vient réparer ceux déjà causés chez le·la plaignant·e.

Les mécanismes institutionnels donnant possibilité aux plaintes d’être déposées sont donc aussi ceux qui les épuisent, pour les taire. Une des stratégies de l’université va être de donner l’impression d’écouter et de montrer une forme d’empathie pour l’expérience du·de la plaignant·e ; une écoute qui va dissimuler une inaction, une écoute qui va décourager l’écouté·e. Cette inaction est aussi discriminatoire, puisqu’elle affecte de manière disproportionnée les femmes, les personnes racisées, queers et handicapées. Pour Sara Ahmed, la compassion se transforme en action efficace pour celles·ceux qui sont « au bon endroit », celles et ceux pour qui l’université est faite en premier lieu.

Portes fermées, placards scellés

Parfois, les expériences dont l’on doit se plaindre sont les mêmes qui rendent la plainte indicible. Pendant toute sa présentation, Sara Ahmed raconte de manière imagée, souvent tirée de témoignages, les obstacles auxquels les plaignant·e·s font face. Elle insiste sur le caractère personnel d’une plainte, qui est le fruit d’une expérience ayant eu lieu dans une institution. Cette expérience est dite, douloureuse à raconter et se retrouve dans un document, qui se retrouve dans un dossier, qui se retrouve dans un placard. La douleur et le traumatisme sont mis dans un placard, scellé dans le même lieu qui a autorisé cette violence.

Ahmed ne voit pas la plainte comme étant un choix, elle est le résultat d’une douleur qui doit inévitablement sortir, fuir ; se plaindre, c’est donc survivre. Elle souligne aussi que se plaindre n’est pas le point de départ de la violence, « quand la violence rentre, une plainte sort ». Si la plainte n’est pas le point de départ de la violence, elle ne permet malheureusement pas d’y mettre un point final. Les réponses aux plaintes par l’intimidation et le discrédit du·de la plaignant·e perpétuent la violence dénoncée. Alors, les problèmes de l’institution deviennent les problèmes de la personne qui dépose la plainte. La plainte vient souligner le caractère « autre » de la personne qui se plaint ; ce caractère « autre » qui fait que l’université ne se dispose pas – dans sa structure – à écouter les femmes, les personnes handicapées, les personnes racisées, les personnes transgenres et queers. La difficulté du processus de la plainte vient donc remettre en question directement la source du problème, apportant le doute chez la victime de violence institutionnelle, et intériorise le discours sous-jacent mettant la faute sur le·la plaignant·e.

Cette expérience, douloureuse à raconter, se retrouve dans un document, qui se retrouve dans un dossier, qui se retrouve dans un placard. Le traumatisme se retrouve dans le même lieu qui a autorisé cette violence.

La porte, selon Sara Ahmed, est une image révélatrice de la plainte. La même porte fermée qui a rendu possible le harcèlement, la violence subie par la victime, est celle qui contiendra la plainte. Derrière cette porte, l’instigateur de cette violence réside encore, la plainte scellée dans un cabinet : l’histoire de la violence est coincée derrière ces portes et n’atteint pas l’agresseur. L’organisation s’aligne avec l’agresseur, pour arrêter et taire les plaintes, par peur d’éroder la réputation, le prestige de l’institution et de l’agresseur, au prix d’une justice qui ne sera jamais faite. De plus, au sein des rangs des ressources humaines et des décideur·se·s de l’université, postes occupés majoritairement par des hommes blancs cisgenres, les liens d’amitié et la solidarité viennent taire ces plaintes : c’est une affaire collective, qui renforce le danger dans lequel le·la plaignant·e est mis·e. Plus l’agresseur est connecté à d’autres membres de l’université, plus sa réputation est assise, plus l’effort pour taire la violence dont il est responsable sera grand, plus l’on se verra dire « fais attention, c’est un homme important ».(2) Le réseau de soutien de l’agresseur est sa plus grande force face à une plainte, il est alors primordial que ses supporters l’en dépossèdent en ne montrant pas de solidarité, et ainsi ne se rendent pas complices de cette violence.

Un travail non-reproductif

Vers la fin de la conférence, l’autrice teinte son propos d’espoir. Si les plaintes sont rendues confidentielles, la violence vécue par la victime laisse cependant des traces. Trace qu’un·e autre remarquera, suivra : « a leak can be a feminist lead » (une fuite peut être un fil féministe, ndlr). Les égratignures sur la surface du mur sont des témoignages, qui ne disparaissent pas mais disent aux victimes venant après « j’étais là, moi aussi ». Ahmed ne place pas ses espoirs dans une réinvention de l’université, mais dans une dénucléarisation des plaintes. Le collectif, le rassemblement, permet de dire ce « non » avec une force solidaire, transgénérationnelle, qui vient hanter l’institution. Se plaindre est éprouvant, car remuant de traumatismes, épuisant, car rendu inefficace, mais permettrait au bout du compte que ces violences se fassent plus rares.

(1) https://www.saranahmed.com/complaint, traduction par l’auteur de l’article.

(2) Extrait d’un témoignage recueilli par Sara Ahmed.

Pour en savoir plus,

consulter son blog :

https://feministkilljoys.com