En 2014, Dre. Dorceta E. Taylor, professeure de sociologie environnementale à l’Université du Michigan, publiait une étude approfondie sur le manque de diversité dans les organisations environnementales (The State of Diversity in Environmental Organizations, Taylor, 2014, ndlr). De cette enquête, des résultats sans appel ont été tirés : sur un total de 295 institutions environnementales interrogées, la proportion d’employé·e·s blanc·he·s atteignait plus de 88%, un chiffre qui grimpe jusqu’à 95% pour des postes décisionnels.

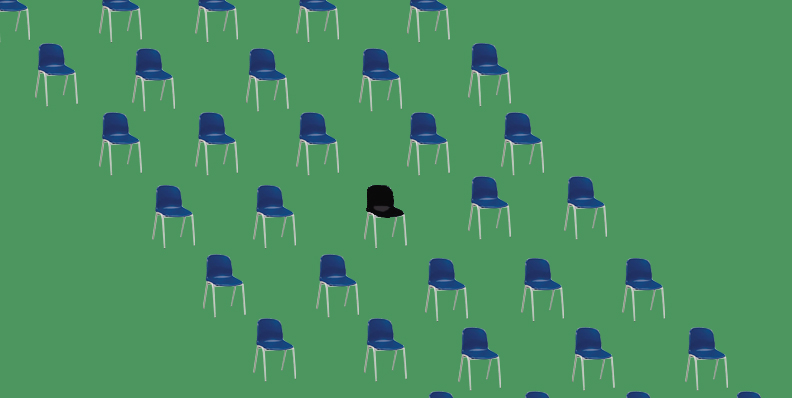

À ma première découverte de ces chiffres, je n’ai pu m’empêcher de rapprocher la situation dévoilée par Taylor à ma propre expérience d’étudiant en durabilité à l’École d’environnement de McGill, depuis maintenant presque 2 ans. En 4 semestres sur les bancs de l’Université, j’ai eu l’occasion de suivre de nombreux cours de sciences de l’environnement et d’accumuler de multiples connaissances sur les fonctionnements de nos écosystèmes et sur la façon dont ceux-ci sont mis à mal par les activités humaines. Si ces enseignements m’ont procuré des savoirs nécessaires pour aborder la crise climatique mondiale, un mal insidieux m’a semblé se dessiner au fur et à mesure de mon avancée académique. Effectivement, d’un cours d’introduction aux sciences de l’environnement à un cours pratique d’analyse de la durabilité, d’un amphithéâtre plein à craquer du pavillon Duff à une petite salle informatique du pavillon Burnside, mon sentiment de solitude n’a pu que se creuser face au manque flagrant de personnes racisées dans mes cours.

Lorsque l’on décide de contourner le problème, plusieurs arguments, peu stimulants, peuvent être facilement avancés pour expliquer ce phénomène. Après tout, ayant grandi entouré de personnes noires, peut-être ne suis-je tout simplement pas habitué à l’expérience d’isolation caractéristique des vécus de nombreuses autres personnes racisées évoluant en milieu blanc. Ou bien, l’absence de personnes non-blanches dans mes cours n’est sûrement que le reflet à une moindre échelle d’un manque de diversité raciale au sein de la communauté mcgilloise. Toutefois, si ces éléments de réponse ne sont pas à balayer du revers de la main, ils n’en demeurent pas moins des stratégies de non-confrontation d’un problème plus large, déjà bien documenté, et qu’est venue quantifier l’étude de Dorceta E. Taylor : celui du manque de représentation des minorités raciales dans les milieux de réflexion sur l’environnement.

En ne confrontant pas cet historique raciste, les organisations environnementales occidentales ne demeurent pas moins les héritières d’un mouvement encore plus blanc qu’il n’est vert

Des organismes peu divers

En parcourant le rapport de la professeure Taylor, il est intéressant de se pencher sur les réponses apportées par les organisations environnementales lorsque leur a été posée la question des raisons d’une telle sous-représentation des minorités raciales dans leurs bassins d’employé·e·s. L’une des explications avancées par les institutions fut celle du manque de postulant·e·s issu·e·s de ces minorités. Cette réponse pourrait de prime abord sembler anodine et recevable… Ne constitue-elle pas plutôt une façon sournoise d’éviter une remise en question du rôle actif des mouvements environnementalistes dans la fabrication de ce qui est aujourd’hui perçu comme un désintérêt pur et simple des communautés racisées pour la préservation des écosystèmes, tout en entretenant le cliché raciste selon lequel « les personnes de couleur ne se préoccupent pas de l’environnement » ?

Rappelons-le, l’environnementalisme occidental s’est en partie construit sur les fondations racistes et coloniales établies par ses grands penseurs. Effectivement, on retrouve parmi les figures de proues du mouvement, les naturalistes Henry David Thoreau et John Muir qui ont été à l’origine de la première vague d’environnementalisme occidental. Celle-ci se caractérisait par de nombreuses contemplations romantiques des paysages naturels étasuniens, qui par la même occasion effaçaient complètement les différentes façons qu’avaient les populations autochtones d’habiter ces écosytèmes. Thoreau et Muir furent ainsi tous deux à l’origine de descriptions odieuses des populations autochtones de l’actuel territoire américain, descriptions qu’ils instrumentalisèrent par la suite pour nier la légitimité de cette présence autochtone. L’on peut aussi penser à Madison Grant, autre personnage phare de l’environnementalisme, qui a quant à lui voué sa vie à ses deux grandes passions : la conservation et l’eugénisme racialiste. Espérons-le, les mouvements environnementaux modernes ne partagent pas les idéaux discriminatoires de ces hommes. Néanmoins, en ne confrontant pas cet historique raciste, les organisations environnementales occidentales ne demeurent pas moins les héritières d’un mouvement encore plus blanc qu’il n’est vert, profondément colonial, et qui n’a jamais accordé de places aux discours environnementaux des communautés racisées.

La culture dominante des organisations environnementales est aliénante pour les personnes issues de minorités ethniques

Ainsi, il est paresseux et erroné de penser que ces minorités ne se soucient tout simplement pas de la protection des écosystèmes. Bien au contraire, comme l’explique Nikki Silvestri, directrice exécutive de Green For All (organisation mêlant activismes environnementaux et anti-pauvreté) : « Les personnes racisées se soucient profondément de l’environnement et des impacts du changement climatique. Nous comprenons l’urgence de ces menaces parce que nous faisons tous les jours l’expérience de leurs effets. »

En réponse à la stratégie de fuite adoptée par les institutions interrogées par Taylor, celle-ci précise avec justesse dans son rapport que « la culture dominante des organisations environnementales est aliénante pour les personnes issues de minorités ethniques ». La docteure en sociologie environnementale remet ensuite les pendules à l’heure et enjoint les institutions environnementales à faire face à leurs responsabilités : « Un nombre significatif de personnes talentueuses issues de minorités ethniques sont volontaires et capables de travailler dans des organismes environnementaux, mais des pratiques de recrutement discriminatoires les empêchent de décrocher des emplois dans de tels organismes. » Effectivement, le rapport démontre que les stratégies de recrutement mises en œuvre par de tels organismes ne permettent bien souvent de cibler que des personnes blanches de classe moyenne.

Vers une autre écologie

Si Taylor s’attache surtout à la question du manque de diversité raciale dans les organismes environnementaux, Malcom Ferdinand, docteur en science politique et chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), permet d’élargir ce propos aux milieux non-professionnels et éclaire, de façon plus générale, le manque de diversité raciale observée dans les milieux de production de discours environnementaux. Dans sa plus récente publication Une écologie décoloniale, Ferdinand présente son concept de double fracture coloniale et environnementale de la modernité. Celle-ci « sépare l’histoire coloniale et l’histoire environnementale du monde [et] se révèle par l’absence criante de personnes racisées dans les arènes de production de discours environnementaux, comme dans les outils théoriques utilisés pour penser la crise écologique ». Comme l’explique l’auteur, il existe une invisibilisation de l’histoire coloniale sur laquelle s’est construite les sociétés occidentales, et de laquelle « découle […] un ‘‘Anthropocène Blanc’’ dont la géologie efface les histoires des non-Blancs, un imaginaire occidental de la ‘‘crise écologique’’ qui efface le fait colonial ».

Une responsabilité académique

Mon expérience à l’école d’environnement de McGill me permet de témoigner de cette invisibilisation qui reste très présente en milieu académique. Dans mes cours, les dégradations des écosystèmes ont toujours été présentées comme la conséquence des excès de « l’humanité », sans jamais remettre en question les inégalités de pouvoir établies par les colonisations au sein-même de cette humanité, et sans jamais reconnaître la responsabilité prépondérante des sociétés occidentales qui se sont bâties sur ces colonisations. L’incapacité de mes cours à aborder sérieusement ces questions est parfaitement illustrée par le survol hypocrite quelques fois effectué de certaines considérations socio-politiques, toujours de façon très succincte et sans jamais aborder le sujet à bras-le-corps. Ces questions semblent toujours constituer les boulets de la réflexion écologique, des « trucs un peu importants à ne pas oublier » présentés superficiellement — lorsqu’ils sont présentés — dans les cinq dernières minutes du cours.

Finalement, l’écologie décoloniale proposée par Ferdinand est une porte de secours face à cette double fracture. L’intégration à nos luttes environnementales de prismes décoloniaux et antiracistes est nécessaire si nous voulons donner naissance à des réflexions écologiques faites par tous·tes et pour tous·tes, à‑même de véritablement inverser la tendance mortifère qui caractérise nos interactions avec l’environnement. Une telle écologie, en prenant en compte les inégalités socio-politiques établies par les colonisations, ferait alors une plus grande place à la participation des communautés racisées et postcoloniales dans la fabrication de discours environnementaux. Repenser de la sorte nos discours écologiques permettra également de faire entendre les voix de ceux·celles qui promeuvent déjà des environnementalismes décoloniaux mais s’égosillent face à une sphère publique terrifiée à l’idée de confronter ses inégalités historiques.

Une écologie décoloniale ferait une plus grande place à la participation des communautés racisées dans la fabrication de discours environnementaux

La perspective offerte par ce nouveau type d’écologie me pousse à conserver l’espoir que, dans quelques années, l’École d’environnement de McGill puisse offrir une place plus importante à ces discours et accueillir, par la même occasion, davantage d’étudiant·e·s non-blanc·he·s. En effet, puisque les réflexions écologiques sont en très grande partie façonnées par le milieu universitaire, il est crucial de rappeler la responsabilité de ce dernier dans l’initiation d’un tel changement de paradigme. Malheureusement, cette transformation de discours semble être systématiquement ignorée et tuée dans l’œuf par les institutions académiques, en atteste par exemple la décision de McGill de ne pas désinvestir des énergies fossiles, malgré les cris d’alertes lancés par des groupes étudiants tels que Divest McGill sur les implications socio-politiques — et notamment coloniales — de tels investissements. Il est encore plus inquiétant de constater l’impact annihilant que peut avoir une décision de la sorte sur les voix les plus à‑même de remodeler de l’intérieur l’environnementalisme académique occidental, comme le prouve la démission médiatisée de Gregory Mikkelson, professeur de philosophie environnementale.