Sur notre campus, les façades du pavillon Bronfman, régulièrement ornées d’artifices — le dernier en date, une arche sur deux étages, nous rappelle un investissement de 32,5 millions de dollars d’Aldo Bensadoun, président du Groupe Aldo, Walmart, Dollarama et Saputo (entre autres). Dans le bâtiment, des étudiant·e·s en tailleurs et costumes parcourent les couloirs, en préparation d’un entretien ou d’une présentation. Dans les salles de classe, une variété de cours et de disciplines, donnés dans le but d’enseigner aux élèves à travailler dans la finance, le marketing, l’entrepreneuriat, les ressources humaines. Je traverse les couloirs de la Faculté Desautels depuis plus de trois ans. Les pas que je franchis me rappellent toujours à un certain décalage et une question revient souvent : que fais-je ici ?

On pourrait dire que je me suis construit en opposition à la faculté que j’occupe, une façon de penser que certain·e·s qualifieraient de peu constructive, si ce n’est d’hypocrite. Seulement, face à une littérature critique assez pauvre sur le sujet, il me semble nécessaire de formuler une pensée alternative sur ces espaces d’apprentissage, de prendre part à une conversation autrement dispersée. Ce sont sur des observations personnelles et des désaccords mûris pendant plusieurs années que se bâtit cette pensée. Le malaise que j’ai pu ressentir entre ces murs n’a fait que croître tant ma désillusion de notre système néolibéral actuel se confirmait. Bien que l’hypertrophie de la place des écoles de commerce m’alerte, en tant que personne qui occupe ces espaces, c’est le manque de réflexion critique autour de ces cursus qui me pose problème. Si je me demande souvent, que fais-je ici ?, la question principale reste : ne devrions-nous pas nous inquiéter davantage du succès des écoles de commerce ?

Qui est l’étudiant·e en gestion ?

À McGill, personne ne semble croire réellement au fait que Desautels est une faculté comme une autre. Bien que ce ne soit pas la seule faculté à proposer une expérience du campus singulière — on nous parle souvent de la Faculté de génie — un imaginaire accolé aux élèves en gestion existe et prend une place qui n’existe pas pour d’autres formations. L’image revenant régulièrement du shark, renvoie à l’idée d’un·e élève en école de commerce (ou gestion) dégageant une confiance en soi imperturbable, prêt·e à beaucoup de choses pour atteindre des objectifs vus comme carriéristes et opportunistes. Qu’en est-il ?

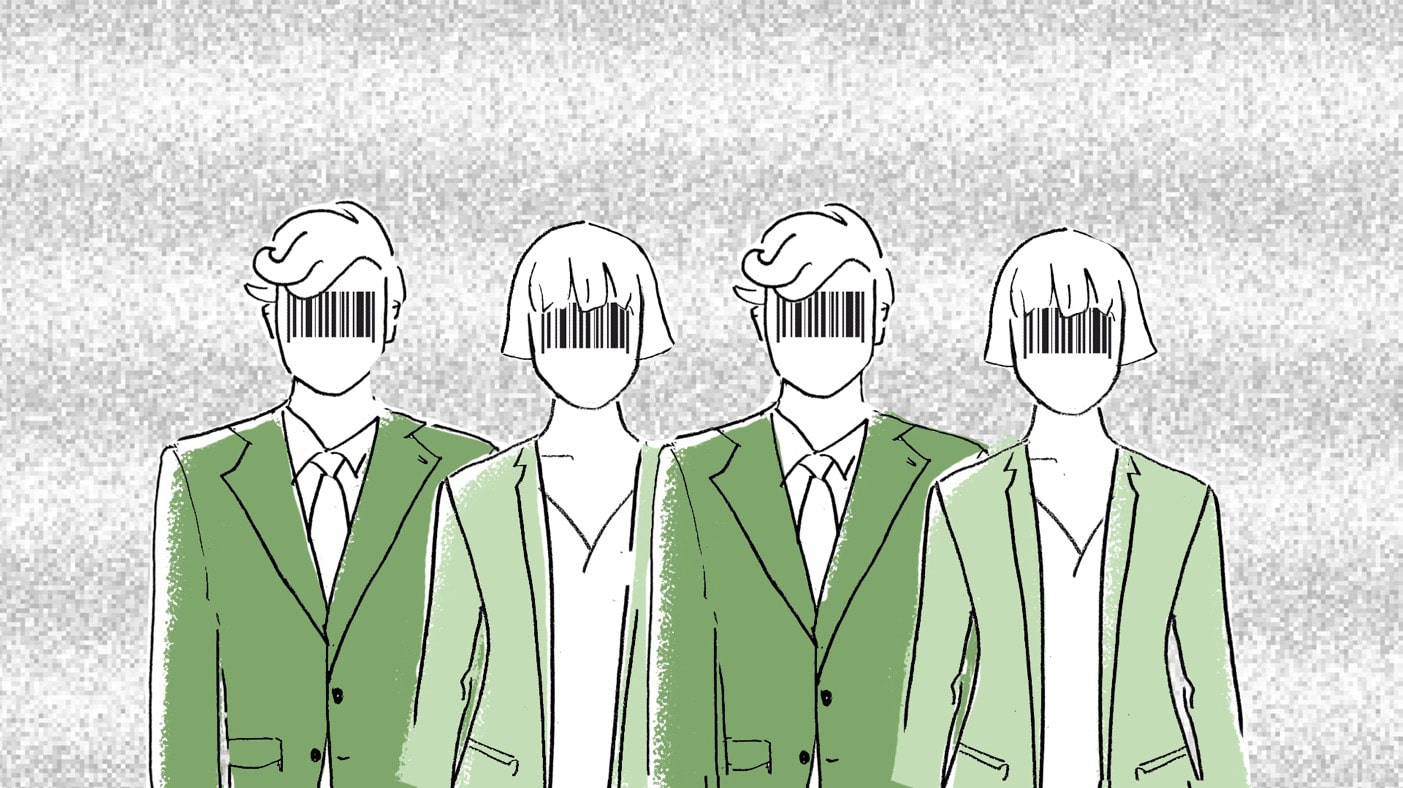

De l’extérieur, il est dit que les étudiant·e·s en commerce se ressemblent tous·tes. Pourtant, ce corps étudiant n’est initialement pas uniforme. Il est, certes, en partie composé de personnes ayant une trajectoire tracée, un réseau de connexions étendu et une facilité presque déconcertante à naviguer ces milieux. Il y a eux·elles, mais résumer tous·tes les étudiant·e·s à ce déterminisme écarte aussi celles·ceux qui s’engagent dans cette voie car elle permet une extraction d’un milieu social moins privilégié. Pour beaucoup, les écoles de commerce sont un moyen d’être propulsé·e dans le monde du travail par le biais d’une formation professionnalisante, au prix parfois d’un prêt étudiant — l’éducation comme un investissement pour un tremplin vers le monde du travail.

Le dénominateur commun des étudiant·e·s en gestion reste leur accord avec le système contemporain de production de valeur

L’idée de ce tremplin est souvent très séduisante. Tout le monde ne souhaite pas se plonger dans le monde académique et ne voit pas les études comme une période de réalisation personnelle, mais un passage ou une préparation au monde professionnel. Les études sont un privilège. Pour beaucoup, l’épanouissement académique — s’il est au prix de la sécurité d’emploi — est un luxe. Dans la mesure de mon propre privilège, j’ai moi-même eu ces débats. C’est l’anxiété d’un monde du travail rude, plutôt qu’un intérêt pour la discipline managériale, qui m’a poussé aux portes de la Faculté de gestion.

Les adjectifs accolés aux étudiant·e·s en commerce varient : on les dit autant opportunistes, qu’ambitieux·ses, arrivistes que passioné·e·s. De quoi ces variations sont-elles le nom ? Si les qualifications sont multiples, c’est bien que l’on peut autant inspirer le respect que la méfiance. Ce qui est remis en cause est le degré de considérations éthiques que l’étudiant·e est prêt·e à assumer dans ses décisions. Ici, le but n’est pas de juger de la bonne volonté de ces étudiant·e·s — les exemples et contre-exemples pullulent — mais bien de déterminer leur responsabilité. Le dénominateur commun des étudiant·e·s en gestion reste leur accord avec le système contemporain de production de valeur, une certaine croyance en la croissance mais surtout une capacité à se projeter dans ce monde. La preuve étant que certain·e·s s’aventurent en école de commerce pour essayer de répondre à des défis contemporains avec des outils du monde commercial. Ces écoles répondent alors à ces attentes en articulant des programmes et cours notamment autour des questions sociales ou environnementales, en témoignent les formations en management en durabilité ou en entrepreneuriat social.

Il est aussi intéressant de voir que les quelques démarcations entre les étudiant·e·s deviennent rapidement brouillées au cours de leur formation. Par l’intégration de nouvelles normes de prestige mais surtout par les protocoles d’identification à l’école, il y a une manière de vivre l’école de commerce à laquelle on peut choisir d’appartenir. Les associations, moments de socialisation — pensons aux fameux 4 à 7 — et compétitions organisées sont des procédés qui permettent de faire vivre l’école de commerce en dehors des cours et créent cet écosystème où se conjuguent relations interpersonnelles et construction d’un projet professionnel. Si le corps étudiant n’est pas initialement uniforme, l’école est organisée pour que les élèves puissent y vivre, s’y épanouir, sans nécessairement avoir besoin d’en sortir, ce qui ultimement aligne celles·ceux qui décident de s’engager dans ces activités.

Construction de profil

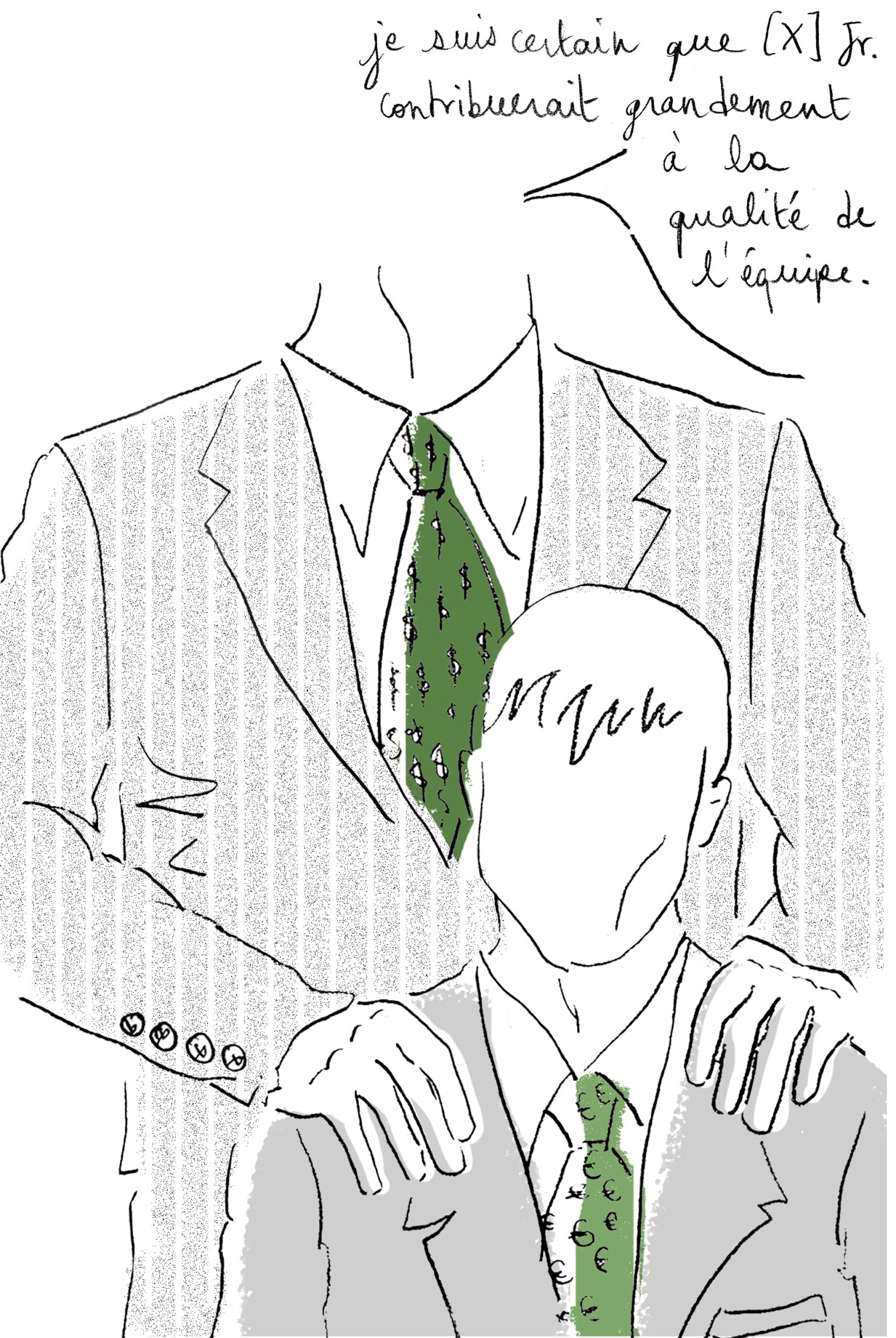

Derrière le costume, le ton assuré et l’utilisation de buzzwords, se trouve un·e étudiant·e qui s’arme de ces codes et apprend le jargon attendu d’un·e élève en commerce. C’est cette attention donnée à la forme qui fait que l’on reconnaît ces étudiant·e·s (ou qui fait qu’on s’étonne que je sois étudiant à Desautels). Il est donc important de réaliser la capacité performative que produisent les cursus en commerce : cette assurance est un moyen codifié de se frayer un chemin dans un monde professionnel qui s’attend à cela. C’est ce à quoi les étudiant·e·s en commerce sont entraîné·e·s à coup de présentations et d’instants de réseautages. Entre les murs de ces écoles, on cultive le commerce de produits et services mais aussi le commerce de soi, la conception d’un profil vendeur. Cette performance, qui devient un ensemble d’habitudes, n’est pas dénuée de tout pouvoir : ces codes sont reconnus, cette confiance en soi impressionne, prend de la place, et bien souvent il est impliqué que la forme est plus importante que le fond. À certains égards, la vacuité est encouragée par ces formations tant que les attentes de puissance sont remplies.

Les enjeux de pouvoir au sein de la Faculté de gestion sont également palpables. Il n’est pas rare que des hauts-placés d’entreprises occupent des salles de classe, se prêtant au jeu de répondre aux hard questions. Il n’est pas rare non plus que des élèves prennent part à des levées de fond, rassemblant des dizaines de milliers de dollars pour des associations. Il y a entre ces murs des enjeux non seulement financiers, mais des entrelacements de pouvoirs qui ne sont pas forcément pensés dans un cadre systémique : l’étudiant·e en commerce par sa seule présence nourrit un système qui selon le projet ou la discipline est plus ou moins nocif, plus ou moins créateur. En somme, les écoles de commerce ont cette particularité de tenir en équilibre entre les mondes commerciaux et académiques : les deux interagissent constamment.

On ne peut ignorer que ces étudiant·e·s évoluent dans un milieu où certaines considérations éthiques sont balayées d’un revers de manche. Martin Parker, professeur à l’école de gestion de l’Université de Leicester, les accuse d’alimenter les pires travers des sphères commerciales. Ces écoles peuvent soutenir des secteurs destructeurs car surproductivistes (commerce au détail), encourager une consommation aveugle (marketing) ou enseigner à creuser les inégalités socio-économiques dans un but lucratif (finance). Faire la critique des écoles de commerce ne peut, évidemment, se faire sans une critique de la société capitaliste dans laquelle nous évoluons. Ces formations étant un support institutionnel direct à ce système, puisqu’elles en produisent la force de travail — de gestion mais pas de production —, il est évident que les écoles de gestion ne sont pas des lieux où prospèrent les remises en cause du capitalisme et de l’idée de croissance.

La dangerosité du vase clos

L’on a commencé à enseigner le commerce comme une discipline depuis un peu plus d’un siècle. Le phénomène, nouveau si on le compare à l’enseignement des sciences sociales ou « dures », est pourtant massif. Au Canada et dans les pays occidentaux, presque toutes les universités proposent une formation en gestion ou commerce — les termes varient, les cursus sont les mêmes —, et si ces formations n’existent pas dans le cadre d’une institution préalablement établie, elles prennent la forme d’écoles indépendantes. En 2011, l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (Association pour l’Avancée des Écoles de Commerce Collégiales, ndlr) estimait à 13 000 le nombre d’écoles de commerce.

La place de formations comme celles en gestion m’interroge, mais l’attrait grandissant des espaces académiques pour les STIM (sciences, technologies, ingénierie, mathématiques) est également un objet d’inquiétude pour certain·e·s membres des sphères académiques. Qui plus est, les formations en commerce se retrouvent souvent liées à ces domaines pour le lancement de projets entrepreneuriaux et l’entretien de liens avec de grandes firmes (R&D). Cette inquiétude est partagée par Santa J. Ono, président de l’Université de Colombie-Britannique, qui explique dans le podcast Ideas de la CBC la dangerosité de l’écartement des sciences sociales des formations académiques. Le cloisonnement académique fait partie constituante du fonctionnement des universités, un·e étudiant·e en science politique n’ouvrira probablement jamais un livre de biologie et vice versa. Cependant, les écoles de gestion dissocient le monde du commerce du reste de la société, les pratiques enseignées étant bien souvent sorties de leurs contextes. Elles sont rarement remises dans un cadre socio-historique, qui laisserait sous-entendre la reproduction d’erreurs et injustices du passé, ou bien l’articulation des systèmes d’exploitation qui sont pensés dans les sciences sociales.

Il faut aussi comprendre la puissance des outils qui sont donnés aux étudiant·e·s en commerce, faisant corps avec l’influence de ces écoles. À bien des égards, les écoles de commerce sont l’arrière-boutique du système technocapitaliste dans lequel nous évoluons. Cette affirmation se vérifie dans la manière dont ses codes sont transmis. L’on nous enseigne que le profit est l’indicateur premier pour mesurer le succès des entreprises, la responsabilité socio-environnementale des entreprises fait l’objet de quelques slides en fin de semestre, les employé·e·s sont du capital, ils·elles deviennent des chiffres, des salaires à organiser et interchanger pour s’assurer de la performance de l’entreprise. Il est presque optionnel à Desautels de s’intéresser aux réelles implications sociales et environnementales des actions des entreprises. Lorsque dans un devoir l’on me demande de trouver les salaires les plus bas qu’on puisse donner à des employé·e·s pour que l’entreprise fasse un maximum de profit — ce qui paraît parodique en l’écrivant —, l’on installe l’idée selon laquelle le capital humain est malléable et que sa gestion me revient de droit.

Peut-être devrions-nous nous interroger sur la manière dont les écoles de commerce produisent du savoir. La science managériale est devenue un objet de recherche auquel grand nombre de professeur·e·s de ces écoles contribuent. Martin Parker, professeur en management mentionné plus haut, explique dans The Guardian que « les écoles de commerce prennent pour prémisse le capitalisme, les corporations et les firmes comme la forme d’organisation par défaut, […] tout le reste relev[ant] de l’histoire, d’une anomalie, une exception, une alternative ». En prenant comme base de réflexion ces seuls paramètres, non seulement fait-on passer l’idéologie capitaliste comme étant une science, mais surtout l’on empêche de penser le monde autrement, où le profit n’est pas la seule métrique, où la production n’est pas la première source de valeur. Non seulement ce positivisme est daté, mais il sclérose la pensée.

Mode de pensée, monde impensé ?

Ce dernier constat peut être contrasté, encore une fois, par l’existence de programmes vus comme alternatifs. Cependant, l’enseignement des écoles de commerce est idéologique. La fonction de l’école de commerce n’est pas de penser le monde capitaliste autrement mais bien d’en être un pilier. Si l’absence d’une pensée radicale paraît évidente, les effets n’en sont pas moins inquiétants. La proéminence de grandes entreprises construit les murs de ces écoles, faisant des quelques cours offerts sur le développement durable, la possibilité d’une croissance verte, ou encore le cours obligatoire sur les considérations éthiques du commerce, de simples crépis ne représentant pas de réels dangers. Dans un contexte de crise climatique, les écoles de commerce échouent à réellement se mobiliser à la hauteur de l’urgence, car les réponses les plus efficaces à cette crise ne peuvent être pensées dans le même cadre productiviste, ou de solutions entrepreneuriales à petites échelles.

La fonction de l’école de commerce n’est pas de penser le monde capitaliste autrement mais bien d’en être un pilier

Dans une certaine mesure, les écoles de commerce peuvent représenter une fuite des cerveaux. Si l’on écarte l’apprentissage de techniques comme la comptabilité ou la finance, il est souvent dit que concrètement l’on n’apprend pas grand-chose en école de commerce. Certain·e·s professeur·e·s l’assument pleinement. Seulement, l’idée que l’on apprend une façon de penser revient souvent. L’on nous enseigne à réfléchir rapidement, à trouver des solutions à des problèmes plus ou moins larges, à se construire une opinion rapidement pour appliquer des mesures concrètes. Quelque part, c’est une forme de pragmatisme qui est enseignée. À ce pragmatisme se conjugue aussi cette formation du profil, ne permettant que rarement à l’étudiant·e de se penser comme le rouage d’un système : sa carrière est son propre objet, sa trajectoire est singulière. Yves-Marie Abraham, professeur à HEC Montréal, y enseignant notamment la décroissance, parle d’une hégémonie du modèle de l’entreprise. Il écrit dans un article du Devoir : « l’entreprise a désormais colonisé nos esprits. Sans même en prendre conscience, nous nous attendons à ce que toute organisation fonctionne sur le modèle de l’entreprise. » J’ai personnellement dû faire un effort conscient pour me penser en dehors de l’entreprise, non pas parce que je refuse d’y travailler, mais pour que ce ne soit pas mon seul et unique point de repère et de projection dans ce monde.

Mon passage en école de commerce m’est particulièrement marquant. Parfois cynique, j’en fais une critique non-modérée pour me désolidariser et refuser les injonctions de fierté que l’on nous assène à longueur de journée. Mais souvent, c’est plus un malaise qui meut mon ressenti. Ce sentiment est lié à un environnement que je trouve souvent toxique, mais, lorsque je peux m’en détacher, c’est le résultat d’un désaccord avec la vision dont ma formation est empreinte. Toutefois, ce désaccord est créateur, car si je ne connais pas exactement ma direction, son dessein s’en précise. D’autres ont fait ce constat, reconnaissant que l’occupation d’un espace est une chose foncièrement politique. Le mouvement Pour un réveil écologique né en France et comptant plus de 30 000 signataires a fait de cette désillusion un rassemblement politique de diplômé·e·s d’écoles de commerce, notamment, qui s’engagent à réveiller les employeurs et les formations. Cette responsabilisation des étudiant·e·s brise la quiétude indiquée par les écoles de commerce, et laisse croire en des réflexions un tant soit peu critiques au sein de ces espaces.