Il y a quelques années, j’ai participé à la tentative du plus long micro ouvert de l’histoire organisé par Carl Bessette, l’un des fondateurs de la maison d’édition l’Écrou (fondée en 2009), qui annonçait, la semaine dernière, sa fermeture progressive après avoir réussi pendant plus d’une dizaine d’années à entretenir le feu poétique mordant d’une nouvelle vague d’artistes émergents.

Ce micro ouvert, pourtant ludique, m’apparaissait comme quelque chose de nécessaire. Rassurant. Il y avait de la bienveillance dans ce bar, dans ces enchaînements de poèmes, de paroles. C’était une démonstration répétitive et constante de l’acte de résistance poétique. Une façon de dire : la poésie va bien. Elle est là. Elle compte bien rester, mais c’est à nous de l’entretenir, par l’enchaînement constant de nos voix. Une manière de dire : tant qu’il y aura un souffle. J’ai expérimenté ce même souffle, plus tard, quand je me suis intéressé aux poètes et poétesses publiés chez l’Écrou. Ces artistes représentaient la raison d’exister de l’Écrou. Un contre-courant. C’est cet intérêt qui permet l’entretien d’une respiration stable. C’est aussi cet intérêt qui faisait en sorte que l’Écrou pouvait se maintenir à flot. Maintenir son cap. La résistance. Être autonomes en se faisant un point d’honneur à refuser les subventions. L’art se déploie dans cette autonomie causée par cet entretien collectif désiré. Non pas dans une performance. Non pas dans une course effrénée aux subventions.

Le problème réside dans l’absence de cet entretien. C’est que la poésie est un phare aménagé par nos voix. Et nos voix s’essoufflent. Elles préfèrent errer. Crier au travail, crier des idéologies, crier un semblant de concret qui ne l’est pas, hurler contre un trafic qui mène, en bout de course, au feu rouge. La poésie est dans le murmure. Un contrepouvoir à ce cri absurde qui harcèle l’espace langagier et qui est la cause première de l’essoufflement.

« Les subventions reflètent notre propre échec collectif à reconnaître l’utilité fondamentale de l’art et à l’entretenir »

Ce souffle, c’était l’Écrou. Une maison d’édition qui abritait ces murmures, ces contrepouvoirs. Une maison qui a protégé les voix hors normes de tant d’artistes méconnus : Maude Veilleux, Fernand Durepos, Emmanuelle Riendeau, Frédéric Dumont, pour ne nommer que ceux-là. La maison avait comme principe de ne pas demander de subventions gouvernementales. C’est un principe auquel j’adhère. Car si alléchantes soient-elles, les subventions incarnent intrinsèquement le manque d’intérêt. C’est comme si on prêtait une somme d’argent à une municipalité pour la construction d’une patinoire en sachant très bien qu’il n’y aura que trois personnes du quartier qui la fouleront le temps venu. Peu importe la somme d’argent investie pour l’agrandissement de la patinoire ou son embellissement, cela ne règle pas le problème des patineurs. Cependant, ce n’est pas de patin dont on parle mais d’art, ce qui ajoute à la tristesse de la chose. Loin de moi l’idée de parler en mal des subventions, ce n’est pas du tout mon but, car elles sont absolument nécessaires pour ceux qui ne pourraient vivre sans. Mais elles ne devraient pas l’être. J’essaie seulement de définir pourquoi elles le sont et ce que le besoin de subventions vient dire de nous : les subventions reflètent notre propre échec collectif à reconnaître l’utilité fondamentale de l’art et à l’entretenir. Car de toute façon, le gouvernement, en accordant chaque année des sommes risibles aux artistes, prouve que lui-même ne considère pas l’art comme fondamental. Tout cela prouve que le problème est ailleurs, qu’il vient de nous. On ne peut pas rejeter le blâme éternellement.

« Ils sont les lanceurs d’alertes d’une situation plus grave : la régression de l’intérêt pour l’art dans la sphère publique »

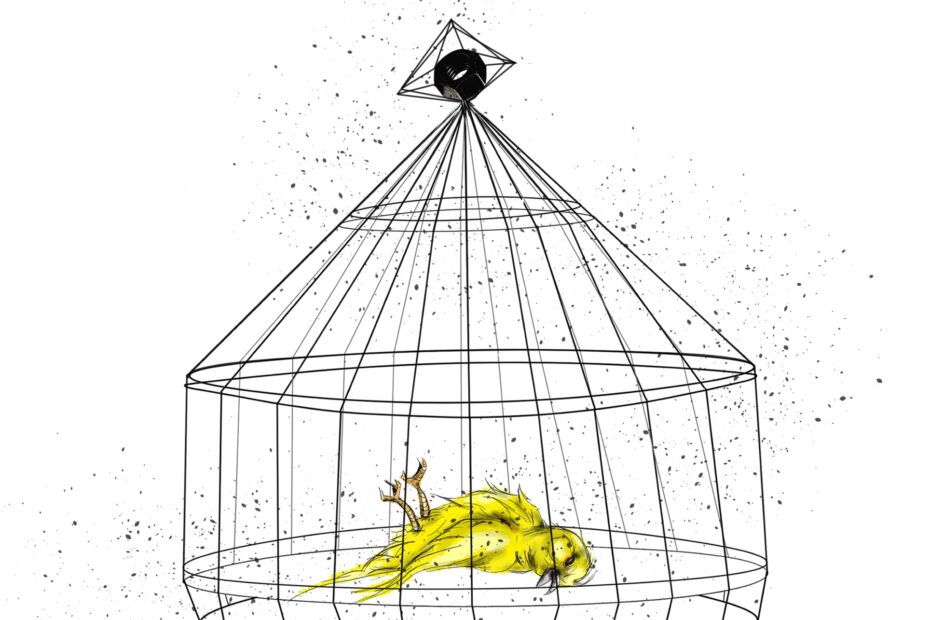

Vous connaissez sans doute l’histoire du canari dans la mine. On faisait descendre un canari avec les mineurs et si le canari mourait asphyxié, les mineurs savaient alors qu’ils allaient, à leur tour, manquer d’air. L’Écrou est ce canari. Elle est celle qui lance l’alerte d’une situation plus grave : la régression de l’intérêt pour l’art dans la sphère publique. Et toutes les subventions du monde ne changeront pas ce fait. Sa fermeture, c’est avant tout l’échec de la communauté littéraire et de la population générale qui ont laissé le canari mourir. Et même si la pandémie est un facteur indéniable derrière cette perte, elle reste une excuse facile qui, dans ce cas, nous déresponsabilise de notre échec plus qu’elle ne l’explique.

La crainte qui m’habite est que ces autres oiseaux dont les subventions emplâtrent les poumons pour permettre leur souffle se sentent trop en sécurité pour agir, résister, s’adapter, pour innover et raviver l’intérêt des gens pour leur forme d’art. La crainte, c’est aussi qu’il manque constamment de temps pour s’adapter à une société qui récompense la vitesse, mais que la vitesse récompense de moins en moins. La crainte, c’est que les phares s’écroulent, que les canaris meurent et qu’il ne nous reste qu’une société rapide-hurlante qui tronquerait la lumière et les murmures.