Dernièrement, dans les pages du Devoir, l’ex-premier ministre du Québec Lucien Bouchard faisait publier deux lettres dans lesquelles celui-ci défendait l’enseignement de l’histoire de la civilisation occidentale, s’objectant ainsi aux modifications décrétées par la ministre Danielle McCann et le ministère de l’Enseignement supérieur du Québec. Comme nous le savons, la réforme du cursus éducatif au collégial entrera en vigueur dès 2023, la ministre et son ministère jugeant préférable que le cours d’histoire obligatoire pour des dizaines de milliers de collégiens soit dorénavant réduit à une « histoire du monde » débutant au 15e siècle.

Cette semaine, Le Délit conviait les étudiants mcgillois à s’exprimer sur la question. Par le fait même, il s’agissait pour les étudiants appelés dans ces pages à contribuer eux-mêmes à un débat aux soubassements profonds. Étant moi-même issu d’un parcours en arts libéraux (Collège de Bois-de-Boulogne) et en études classiques (Université McGill), il m’a semblé pertinent d’apporter une modeste contribution à la chose et de m’adresser à vous, espérant susciter le germe du souci de la provenance.

Pourquoi devrions-nous nous intéresser à cette histoire ?

Pour nous modernes, nous qui faisons l’expérience de l’histoire sur le mode de l’actuel, s’intéresser à l’histoire, en ce qu’elle a de terminé et d’achevé, n’a rien d’intéressant. Dès lors, quoi de plus logique sinon d’admettre qu’il est inutile de s’intéresser à ce qui ne saurait l’être.

De surcroît, je dois vous le concéder, les modalités éducatives contemporaines me suggèrent que l’«intérêt » – si l’on doit employer ce mot – de l’histoire n’est pas toujours suffisamment explicité par les enseignants responsables de sa transmission – et même lorsque l’un d’eux s’essaye à en exprimer le caractère concret, il échoue le plus souvent à parvenir à cet actuel dont nous avons l’obsession. En outre, il est vrai de dire que le souci sous-jacent à l’étude de l’histoire de l’Occident n’est lui-même que trop rarement explicité, en ce qu’il est, de toute façon, inactuel. Il n’est donc pas surprenant que l’on peine autant à justifier les raisons profondes de cette éducation.

Assurément, vous rencontrerez, ici et là, des enseignants ou des acteurs politiques qui vous diront que, si l’on y songe un instant, l’enseignement de l’histoire – et plus particulièrement celle de l’Occident, car c’est de cela dont il est question – comporte quelque raison instrumentale qu’il s’agirait de brandir, qu’il est possible, à notre convenance, d’en appeler à telle ou telle autre valeur. Et ceux-là auront tort. Car, sans qu’il ne me soit possible de vous en dire ici davantage, il me semble que l’on attente à cette histoire une fois les choses considérées de la sorte.

Je voudrais à l’inverse vous suggérer brièvement deux « raisons » sur lesquelles s’appuie l’enseignement de l’histoire de la civilisation occidentale, ou plutôt deux lumières sous lesquelles il est possible d’avoir en vue cette éducation.

Le souci de notre provenance

En septembre dernier, trois enseignants et membres du « comité de rédaction ministériel pour la nouvelle compétence en histoire » se réjouissaient, satisfaits d’eux-mêmes, d’en terminer avec ce qu’ils considéraient être cette perspective « étroite » qu’est l’histoire centrée sur l’Occident. Cela se justifie, me direz-vous. Sans qu’il soit utile de mentionner chacun des motifs de l’opprobre que l’on jette sur cette histoire, nous savons tous la pléthore de reproches desquelles l’on accable notre civilisation.

Mais savons-nous véritablement ce qu’a été cette civilisation et les multiples manières par lesquelles elle persévère de façon souterraine à notre époque ? La plupart du bavardage quotidien, de part et d’autre, suggère la négative. Nous avons le plus souvent affaire à une histoire de cette civilisation qui est étroite et réécrite de manière à convenir aux opinions du moment. En d’autres termes, nous avons affaire, comme le veut un concept en histoire de la philosophie, à des « histoires fantômes ». Et, tout comme les fantômes, ces histoires ne sont pas réelles, quoiqu’elles nous fassent vivre toutes sortes de passions tristes ; à cet effet, nous pouvons constater tous les jours combien les mensonges colportés contre elle sont les causes de discordes fabriquées de toutes pièces. L’enseignement, d’emblée, propose de remédier à la fois à l’oubli et aux mensonges.

Cette situation, en revanche, n’est que le symptôme superficiel d’un mal plus profond. Elle est le signe de cette incapacité collective à saisir notre véritable histoire, notre provenance – et c’est donc à plus forte raison qu’il s’agit d’en rappeler le souci, à savoir celui qui veut que l’on puisse nous dire en ce que nous sommes nous-mêmes.

Un souci qui n’est, par ailleurs, guère un luxe, pour autant qu’il est fondamental à tous les peuples. S’il est juste de dire, comme l’affirma notre ex-premier ministre, qu’«il faut une bonne dose de témérité pour décider où l’on va sans savoir d’où l’on vient », j’oserais pour ma part ajouter qu’il faut une bonne dose de mauvaise foi pour décider qui nous sommes sans savoir qui nous avons été.

Évidemment, notre histoire récente contient elle aussi ses propres leçons et exprime, de manière limitée, qui nous sommes. Nous qui sommes des allochtones sur ces terres, il peut être tout aussi téméraire de prétendre à une provenance si éloignée tout en passant sous silence celle de nos frères et sœurs envers qui nous avons commis, et continuons de commettre, tant d’injustices et de violence. Après tout, ne devrait-on pas s’intéresser davantage à cette histoire, et non à ces vieilles choses que sont l’Antiquité et le Moyen Âge ?

Il n’est que juste de vouloir, comme de nombreux membres des Premières nations nous l’ont fait savoir dans les dernières années, que l’enseignement de l’histoire au primaire et au secondaire fasse place de manière diligente et fidèle – et cela pour de nombreuses raisons dont je ne peux ici faire l’examen – à l’histoire de ceux avec qui nous vivons sur l’Île de la Tortue. Mais rien ne saurait nous soustraire à l’insigne responsabilité de connaître nos propres sources, d’exiger que des dizaines de milliers de collégiens soient en mesure de saisir les assises de notre civilisation, ces sources qui nous parlent en nos bonnes et moins bonnes heures, celles-là mêmes qui déterminent le sort que nous avons réservé aux autochtones.

On saisira adéquatement les raisons d’investir notre provenance dès que l’on comprendra qu’elle seule est à même de nous instruire quant à ce que le professeur Aaron Mills nomme un « ordre constitutionnel ». Car, en vérité, c’est par le déploiement de notre propre ordre constitutionnel que s’est déployée, par exemple, l’histoire coloniale du Canada. C’est par la compréhension de ce qu’il est, de manière adéquate, que nous pouvons envisager ce en quoi consistera notre avenir. Les légalités internes à une civilisation ne réclament guère de leurs constituants qu’ils aient connaissance de celles-ci pour qu’elles puissent agir sur le réel ; or, la connaissance de celles-ci nous permettra de modifier ce qui doit l’être.

Pour mieux le dire, je dirais du souci de notre provenance, de ce souci que l’on peut cultiver par l’enseignement de l’histoire de notre propre civilisation, que c’est par lui que nous verrons mieux qui nous sommes et quelle doit être notre responsabilité. À ces enseignants-fonctionnaires mentionnés plus haut, je dirai donc qu’en la matière, la seule étroitesse qui soit consiste à ne plus penser notre provenance, à ne plus éduquer à son souci.

Les leçons de nos bâtisseurs

Enfin, je voudrais porter votre attention sur ce en quoi consista ce souci de la provenance pour les bâtisseurs du Québec, de manière à témoigner concrètement d’une part de notre histoire récente.

Convenons d’abord d’une chose : l’intérêt pragmatique, si l’on veut, d’un enseignement de l’histoire de la civilisation occidentale au cégep repose sur le constat qu’il est attendu, de la part des étudiants du collégial, qu’ils puissent déployer un niveau analytique et réflexif supérieur à celui auquel l’on est en droit de s’attendre au niveau du secondaire. De ce fait, l’enseignement collégial ouvre la voie à une réitération, plus mûre et assurée, de cette même période à laquelle tous les jeunes adolescents québécois doivent être confrontés. D’une certaine manière, l’enseignement de la philosophie au collégial procède d’un même raisonnement normatif. Cela, les bâtisseurs du Québec l’avaient en tête.

Cette réitération a prouvé l’usage salutaire dont on pouvait en faire. Les ministres et hauts fonctionnaires à qui nous devons la naissance du réseau collégial avaient eux-mêmes, pour la plupart, une compréhension relative de la nature de leur provenance. Ils furent, nous devons nous en souvenir, de cette éducation-là, de ces collèges classiques honnis mais dont le résultat concret fut la montée d’une élite intellectuelle francophone sachant penser et préparer l’avènement de la nation québécoise. En dépit des échecs, c’est cette génération gorgée de sa provenance qui sut défricher de nouvelles voies, et c’est bel et bien cette génération qui fut convaincue que l’émancipation collective avait ses lettres et son droit dans une méditation de notre histoire. La « formation générale » des collèges reste, encore de nos jours, tributaire de cette bienveillance.

Si l’on doit maintenir un enseignement de l’histoire de la civilisation occidentale, non sans nier qu’il doive être réformé, c’est aussi au nom de cela. C’est parce que nos prédécesseurs jugèrent qu’un peuple dans l’oubli de sa provenance ne saurait « faire peuple » qu’ils nous léguèrent cette haute idée de l’éducation. Nous devrions avoir la prudence d’en venir à leurs leçons.

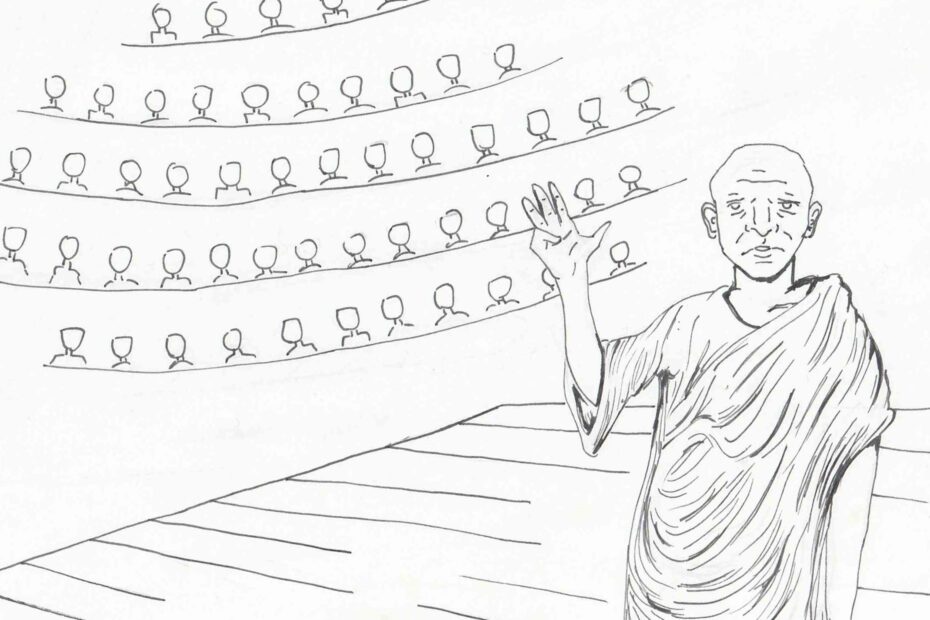

D’autant que l’enseignement de cette histoire nous sera toujours nécessaire, tant et aussi longtemps que les hommes vivront et mourront. C’est la tâche ingrate de la transmission que d’œuvrer à rendre manifeste aux nouvelles générations d’où elles viennent, et qui elles sont. Et puisque, nous aussi nous allons un jour mourir, d’autres après nous devront entretenir ce feu sacré, un feu rappelant celui de l’antique temple de Vesta à Rome. Nous aussi, c’est à cette tâche à laquelle nous sommes confrontés, en cela qu’il n’appartient qu’à nous-mêmes d’avoir une haute idée de l’enseignement de l’histoire de la civilisation occidentale.

Pour conclure, je tiens, de manière à vous inviter à porter un regard réflexif sur cette éducation, à vous poser une question de nature philosophique : quel est l’agir de l’enseignement de l’histoire occidentale ? Que faisons-nous lorsque nous transmettons à nos successeurs les traces de ceux qui furent ? Que recueillons-nous en une telle éducation ?

Pour en avoir quelque pensée, nous devons nous accommoder d’un mot du poète allemand Kleist : « Je m’efface devant quelqu’un qui n’est pas encore là, et m’incline, un millénaire à l’avance, devant son esprit. »

Postscriptum : Plusieurs de mes propres éducateurs furent les signataires d’une lettre adressée à la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann. Parmi ceux-ci, je voudrais mentionner et remercier le professeur Charles Gladhill, lui qui m’a transmis ce souci de la langue grecque avec la prestance du rhéteur, ainsi que le professeur Martin Sirois, dont l’ironie me permit de voir Rome sous un ciel un peu moins grave.