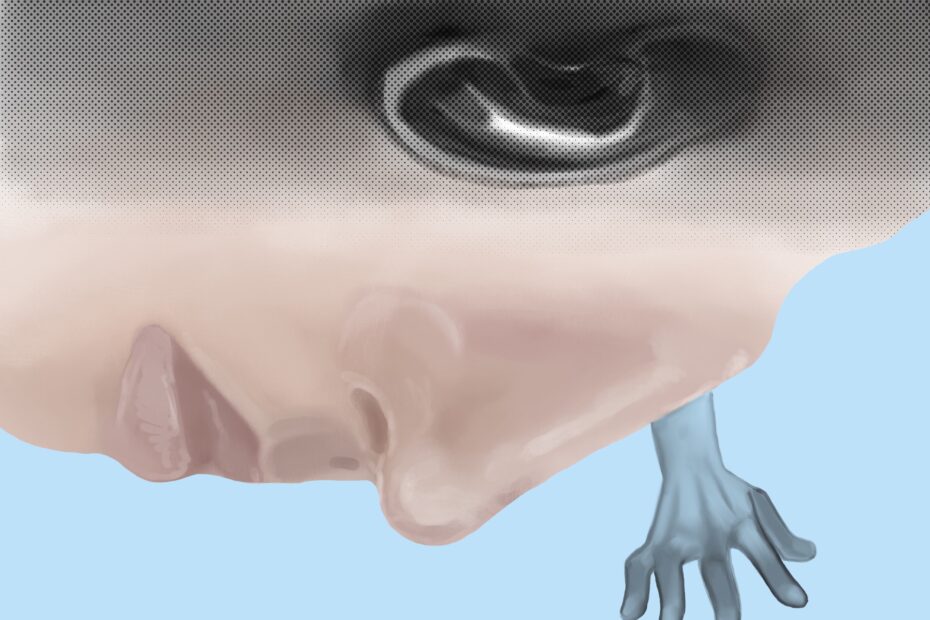

Ici, nos ventres sont cabanes. Tu dis : c’est un jeu. Il faut savoir planter. Mon poignet est un terreau fertile, s’y tiennent en équilibre les personnages que tu inventes. Faute de mots pesants, j’écoute, je demeure coite. Je fais semblant de savoir, je joue. Comme nos plaies, les fruits sur le comptoir attendent. Nous les mangerons demain. Je dis : ce soir, je te rassasie.

/

Tu travailles, moi je suspens. Tu respires, je tends l’oreille. Comme d’habitude, tu sais d’où vient la musique. J’essaie de retrouver la souplesse, de faire confiance. Mais je n’ai jamais eu de vie intérieure. Je suis réceptacle, plutôt, un port où se déposent les voyageurs. Je suis patiente ; il viendra un temps où tu seras fatigué. Tu me laisseras peut-être goûter. J’enfile un chandail mince, je découvre la chaleur sous ma peau : tu voudras peut-être t’y enfouir.

/

(Je me demande ce que le désir dit de moi)

/

Je me froisse et je m’assure que tu regardes. Je suis parfois feuille de papier ; le doigt que tu poses sur ma hanche fait le même son. Nous avons attendu la forêt, le lac et le crépitement dans le foyer pour nous retrouver. Le silence te décore : je te trouve beau. Tu te laisses dévorer, tu te gaves aussi. Nos corps se tendent en marée haute. De la ville j’ai ramené des glaciers pour orner ton cou et les suaires que les passants laissent sur les trottoirs. Nous en faisons des guirlandes, nous les brûlons, comme les casse-têtes et les romans que nous n’arrivons pas à finir. Je dis : il faut cacher nos manquements.

/

J’admire l’enfance en toi. Je me défais à mesure que tu inventes. Dans ma voix ton nom gonfle et éclate : la buée se répand dans l’hiver, puis disparaît. Ce que je crée se détruit, mais un peu de nous restera ici à dormir sous la glace.