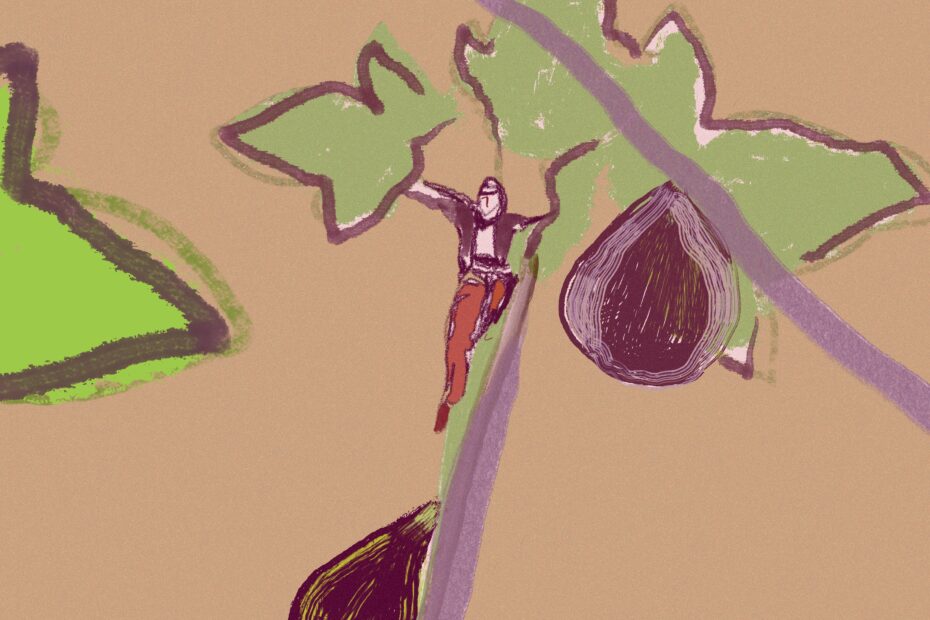

La poète Emné Nasereddine écrit aux sien·ne·s. D’une encre faite de terre et d’arbres fruitiers, elle raconte un monde, une poésie qui s’échappe d’un recueil en trois parties : la grand-mère, la mère et la fille. Trois branches du figuier coupé à l’entrée de la maison familiale.

« La poésie, c’est le présage offert dans la paume de sa main droite, dans le marc de son café »

Il y a la grand-mère, Khawla. On l’appelle Téta, terme intime pour désigner la grand-mère en arabe libanais. Elle prépare le thé. La poète trace ses contours, lui offre une voix. Une voix prévenue, celle d’après les violentes catastrophes provoquées par les convoiteurs du Sud-Liban : « Plus loin que le mûrier, c’est l’enfer me dit Téta ». Rien ne semble avoir bougé dans le creux maternel de ses bras. Elle distribue les denrées de l’héritage, joue le rôle de toutes les mères du passé. Nourrice originelle qui somme ses enfants fuyant·e·s de ne pas oublier la mer, les figuiers. Mère-terre, la grand-mère entretient un rapport immédiat au territoire et à ses éléments ; la poésie, c’est le présage offert dans la paume de sa main droite, dans le marc de son café. La poète lui lance des questions et c’est la terre qui répond, le mûrier qui sert de barbelés. « Chez nous, tout commence par la poésie. Mais cela dépend de l’idée qu’on se fait de la poésie », disait l’écrivain algérien Kateb Yacine à propos des fellahs de son pays. Au Sud-Liban, la guerre a figé l’espace, fait tarir la source des voix, mais Téta continue de préparer le thé. La poésie est parente du miracle.

Il y a la mère, Fadwa, la sacr(ifi)ée – ou plutôt sa disparition : la mère est décédée, la deuxième partie du recueil s’ouvre sur sa mise en terre. Or, elle n’est pas absente, seulement liminale. Entre le passé de la grand-mère et le présent de la fille, la mère est au ciel. Entre son corps et son nom s’infiltrent le sable, l’eau, l’argile, car si c’est la terre qui lie le corps au ciel, alors « à quoi bon retenir la chair ? » Dans le vertige du deuil, la fille rappelle la défunte en quelques mots ; ceux du corps – « le fil à coudre », « ton manteau d’hiver » – rencontrent ceux de la terre – « les dattes », « l’eau de rose » – et s’entrelacent. Ainsi se présente l’invisible, la sacrée, invitée rituellement par les sien·ne·s pour un café, du pain. La femme-soleil devient mère-étoile, le corps archivé par la terre.

Il y a la fille-poète, Emné. Après la mort, il y a l’exil, puis le retour au pays, et l’exil de nouveau – un cycle qui ne se raconte plus. Entre ici et là-bas, elle n’a qu’un corps. Il s’épanche, fait de son mieux pour supporter l’angoisse et le froid brûlant de Montréal. Une question s’impose : comment lier le corps au ciel lorsque la terre n’est plus ? « J’écrirai », « j’échafaude des poèmes » ou encore « j’ai signé », nous dit Emné. Il faut (ac)coucher (de) la terre sur papier, restituer le figuier coupé, le thym sauvage et le vent sec de la plaine par les mots. Cette troisième partie du recueil est la plus riche en références au pays, justement parce qu’il a fallu le quitter. La poésie devient alors un refuge (le dernier?) qui puisse accueillir la « femme cardamome » et le « soleil sumac ». Écrire, donc, son corps-terre après l’exil pour continuer de pousser, sauf que les choses ne sont pas si simples car son enfant refusera peut-être de naître, nous avertit Emné, héritière pourtant de « l’ossature des femmes fertiles » de sa contrée. Dans les non-lieux du déracinement, la fille-poète qui pleure la mer voit se profiler la fin de sa lignée. Le ton est amer, l’espoir ténu, mais il faut louer la ténacité d’une terre incrustée sous les ongles. Un mot de Miron pour clore l’œuvre porte le souhait de cette ardeur : « j’ai quitté mon pays mais je ne désoleillerai pas ».

« La femme-soleil devient mère-étoile, le corps archivé par la terre »

Un figuier ne se laisse pas abattre facilement. Dans le pays de Kateb Yacine, ils sont sacrés par la mémoire, portent les noms des fellahs qui les ont plantés. Dans le pays d’Emné, l’ombre planante du figuier coupé nous accompagne du prologue à la toute fin dans sa subtile danse faite de femmes et de poésie.

« Entre ciel et mère,

me terrer. »