Au sein de la population montréalaise, la réalité du « travail au noir » est parfois un inévitable rite de passage. Que ce soit les milliers de demandeur·euse·s d’asile qui y sont contraint·e·s au Canada dû à la surcharge de la bureaucratie fédérale, ou encore la population étudiante mcgilloise, plus particulièrement les étudiant·e·s étranger·e·s limité·e·s par des visas d’études, plusieurs se verront poussé·e·s vers le travail informel afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Le Délit s’est interrogé pour savoir à quel point le travail au noir est une pratique répandue à McGill.

L’expression « travailler au noir » est née au Moyen Âge, et faisait alors référence à la transgression de la loi qui interdisait le travail de nuit à cette époque. Toutefois, la mise en place de ces réglementations n’avait su enrayer ces pratiques illicites. On nommait donc les individus qui occupaient illégalement des emplois de nuit

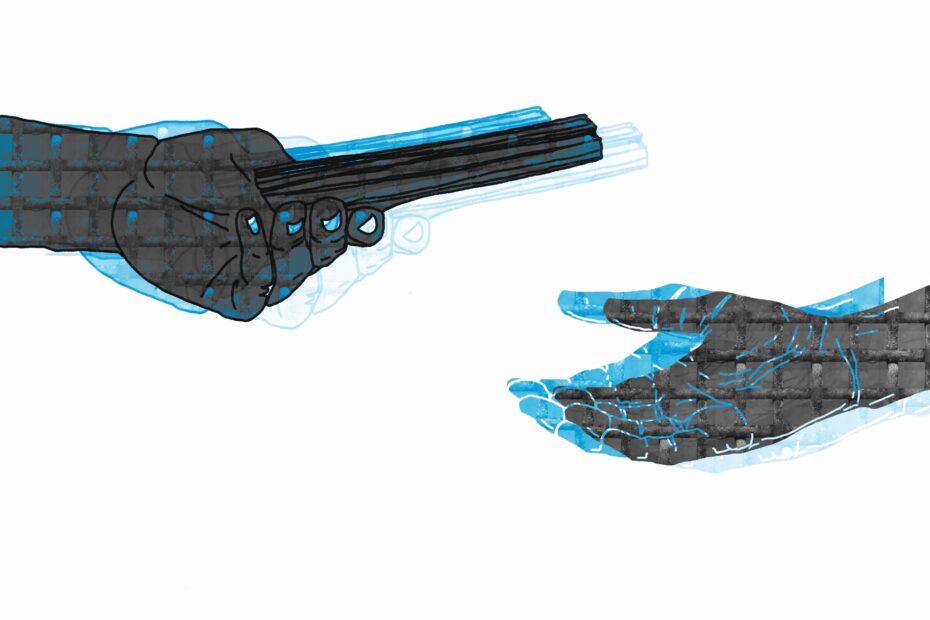

« des travailleur·euse·s au noir ». Aujourd’hui, le travail au noir réfère aux activités rémunérées, souvent comprises dans le secteur informel de l’économie, qui ne sont généralement pas régies par les normes du travail et pour lesquelles les revenus amassés ne sont pas déclarés. Les travailleur·euse·s sont embauché·e·s clandestinement, et sont donc hautement à risque de subir des abus de la part de leurs employeurs. Dans la continuité de cette clandestinité, certain·e·s refusent parfois de déclarer leurs revenus à l’impôt, permettant aux employé·e·s informel·le·s d’éviter de payer des taxes à l’État. Ainsi, les travailleur·euse·s ne bénéficient pas de la protection de l’État, les exposant alors à des situations qui peuvent être dangereuses, et en contrepartie ne financent pas les activités étatiques par le biais du paiement de l’impôt sur le revenu.

La rémunération des travailleur·euse·s a généralement lieu via virements bancaires irréguliers ou en argent comptant, faisant en sorte qu’il y ait peu ou pas de traces tangibles du lien entre l’employeur et l’employé. Les secteurs d’activité où l’on retrouve le plus grand nombre de travailleur·euse·s au noir sont notamment la restauration et les bars, où il est commun de voir les paiements se faire de façon informelle. Chez les jeunes, le « coaching » d’équipes sportives et l’arbitrage sont également des emplois favorisant le paiement au noir. De plus, les activités de l’économie souterraine comme le travail du sexe, l’entretien ménager ainsi que la construction s’ajoutent à cette liste.

Rencontre avec deux travailleuses au noir

Le Délit a rencontré Justine, une étudiante étrangère de McGill qui a occupé plusieurs emplois au noir depuis son arrivée au Canada en 2021. Elle a accepté de nous partager son expérience avec le travail clandestin à Montréal. Le Délit a aussi parlé avec Marie, une Québécoise étudiant à McGill qui travaille au noir durant ses étés, non par envie de nuire au système, mais parce que ses employeurs ont toujours cru faire des économies en choisissant de payer sous la table.

Le Délit (LD) : Qu’est-ce qui vous a mené à occuper votre premier emploi au noir à Montréal ?

Justine* (J) : En tant que française, je savais en arrivant ici que je devrais probablement avoir recours au travail au noir à un certain point parce que j’étais consciente que mes parents ne pourraient pas m’aider éternellement. Mes parents sont bien financièrement, mais la vie est de plus en plus chère. C’est pourquoi à ma première année à McGill, je ne travaillais pas du tout. Toutefois, j’ai rapidement réalisé que mes amis avaient tous des emplois, et j’ai aussi voulu tenter le coup. Ceci étant dit, j’ai rapidement excédé le seuil permis de 20 heures.

Marie* (M) : En ce qui me concerne, ça s’est fait tout naturellement. Je n’avais jamais vraiment eu l’envie de contourner le système, mais mon premier employeur, quand je travaillais dans les camps de jour, privilégiait le paiement par chèque. De ce que j’en sais, ça lui permettait d’éviter de nous faire signer des contrats d’emploi et lui donnait des bénéfices fiscaux parce qu’aux yeux de l’État, il ne nous employait pas. Les emplois que j’ai occupés par la suite étaient aussi dans la même branche, et on me paye encore en argent comptant ou par chèque à ce jour.

« Mes parents sont bien financièrement, mais la vie est de plus en plus chère. […] Toutefois, j’ai rapidement réalisé que mes ami·e·s avaient tous·tes des emplois, et j’ai aussi voulu tenter le coup »

LD : En ce qui te concerne Justine, dans quelles industries as-tu travaillé ?

J : Comme je l’ai dit, je ne travaillais pas initialement. J’ai ensuite été employée dans un café sur le Plateau. Puis, j’ai travaillé pour deux restaurants et je suis maintenant barmaid.

LD : Est-ce que vous avez une idée de la magnitude que représente le travail au noir chez les étudiant·e·s mcgillois·e·s en ce moment ?

J : Je connais quand même pas mal d’étudiants étrangers qui se trouvent dans la même situation que moi et qui optent pour des emplois qu’ils peuvent ne pas déclarer du tout – ou seulement déclarer les 20 heures qui leurs sont autorisées par leur permis d’étude.

M : Au sein de mon groupe d’amis, je suis la seule à travailler au noir. Cela dit, je suis au courant que c’est pas mal répandu à l’université. Je connais des gens qui ne vont pas nécessairement à McGill, mais qui travaillent en restauration par exemple et qui sont payés cash. Je sais qu’en restauration, le travail illégal permet aussi aux employeurs d’imposer des shifts de longueur excessive à leurs employés, ce qui n’est bénéfique que pour l’employeur.

LD : Est-ce que vous êtes inquiètes à l’idée de travailler illégalement ? À quel point est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir des répercussions sur votre avenir ?

J : Pour ma part, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. J’ai vu tellement de gens le faire autour de moi, et je sais que je le fais pour les bonnes raisons. Je choisis de déclarer mes 20 heures de travail légal, et je me rassure en me disant que si je choisissais de m’en tenir aux 20 heures de travail autorisées par mon permis d’étude, je n’arriverais pas à payer mon loyer tout en subvenant à mes besoins.

M : De mon côté, je ne suis pas restreinte par un maximum d’heures de travail puisque je n’ai pas besoin de permis d’étude. Malgré tout, ce qui m’a dérangée le plus du travail au noir, notamment durant mes étés dans les camps de jour, c’est la rémunération à taux fixe, ne changeant pas en fonction des activités auxquelles on avait pu s’adonner, ou si la journée de travail avait été plus longue que prévu. Je n’avais jamais été inquiète puisque je déclarais l’argent que je faisais – sur recommandation de mes parents – mais il est certain que je n’étais pas consciente de ce qui m’attendait en terme de conditions de travail. Je peux aussi imaginer que les congés parentaux, et tous les accommodements du genre, doivent aussi être quasi-inaccessibles aux travailleurs informels. Aujourd’hui, bien que je travaille encore au noir, mes employeurs ont beaucoup plus de respect à mon égard, et je suis aussi plus instruite sur ce qui est excessif en matière de conditions de travail.

Travailler au noir, bien ou pas ? Et pour qui ?

De l’entretien que Le Délit a eu avec ces deux travailleuses au noir, il semble évident que le choix de certain·e·s d’intégrer l’économie informelle découle de l’obligation, et non d’un désir sincère de manigancer contre l’État. Affectant autant les étudiant·e·s de McGill que les demandeur·euse·s d’asile qui sont contraint·e·s de travailler illégalement en attendant le traitement de leurs demandes d’asile, le manque de régulation des conditions de travail ressort comme le grand défi des travailleur·euse·s au noir. Bien que ce secteur d’activité ait pour réputation de détourner des fonds de l’État, le travail au noir semble être irrémédiable, peu importe les efforts gouvernementaux tentant de le freiner. Malgré ses défauts, c’est parfois la seule façon d’assurer assez

de revenus pour les individus y ayant recours.

* Les travailleuses au noir ont préféré utiliser des noms fictifs.