« Je prie les choses et les choses m’ont pris

Elles me posent, elles me donnent un prix

Je prie les choses, elles comblent ma vie

C’est plus « je pense’’ mais « j’ai, donc je suis » »

Comme le suggère le pluriel « les choses » dans la chanson de Jean-Jacques Goldman qui lui donne son titre, les objets matériels accaparent notre espace physique et mental. Aujourd’hui, dans nos sociétés développées, tout est fait pour nous pousser à consommer toujours plus. Comment expliquer cette pulsion consommatrice ? La poursuite de l’accumulation des biens matériels est-elle une composante de la nature humaine ? L’acquisition de nouveaux objets nous rend-elle plus heureux·se·s ? Les choses que nous possédons nous définissent-elles ? L’achat de nouveaux objets sert-il à combler un vide émotionnel ou bien sert-il à mieux s’intégrer dans la société ?

La dictature de l’objet

Au moment de la révolution industrielle du 19e siècle, les pratiques sociétales sont bouleversées alors qu’une économie principalement tournée vers l’agriculture se métamorphose en économie industrielle concentrée dans les villes. Les révolutions technologiques permettent d’augmenter la productivité, et c’est le début de la production de masse. Après les guerres mondiales, une grande période de prospérité de 1945 à 1975, les Trente Glorieuses, s’installe et le pouvoir d’achat grimpe en flèche. Avec lui, nos modes de consommation évoluent et s’adaptent à cette croissance effrénée. En 1968, des mouvements sociaux étudiants et ouvriers se répandent à travers le monde en réaction à la croissance des inégalités de richesse, et à l’émergence d’une société moderne mondialisée. Pourtant, cela n’a pas suffit à empêcher l’avènement de la société de consommation telle qu’on la connaît aujourd’hui, donnant à l’objet une place centrale dans nos vies.

« C’est pourquoi dans les années 50, l’essor de la société de consommation a été perçu comme une amélioration fantastique du quotidien des sociétés développées »

Dans nos pays développés, la profusion des objets est devenue signe de confort matériel. En effet, elle nous a permis d’accéder à des conditions de vie que même les philosophes des Lumières au 18e siècle n’auraient pas pu imaginer. En réalité, l’objet consommable représente bien plus que cela. L’acquisition insatiable de biens matériels est devenue une obsession. Les marques et leurs publicités sont omniprésentes et nous tiennent en laisse, en ciblant nos goûts et en s’immisçant dans notre intimité pour nous espionner. Elles nous rappellent sans cesse : « Big Brother vous regarde. »

Qu’est-ce qui nous motive à acheter ?

Plus on a d’objets, plus on a de choix dans leur usage au quotidien. Le sentiment de disposer de davantage de choix procure une sensation de liberté augmentée. À première vue, il paraît évident que ce qui nous motive à acheter un bien, c’est de combler un besoin. Interrogée sur ce qui vêtements, Apolline Laporte, en entretien avec Le Délit, étudiante en France, explique que « même si j’ai beaucoup de vêtements, j’en porte très peu, mais je porte toujours les mêmes, alors quand j’ai envie de changer et de m’en acheter des nouveaux, j’en achète plein, plein, plein ». Anouk Hochereau, en revanche, n’est pas du même avis. Ce qui la pousse à acheter un bien matériel c’est « l’utilité » avant tout. Elle ajoute pourtant : « Dans 10% des cas, c’est l’envie sans trop d’utilité derrière. » Mais qu’est-ce qui cause cette envie ? Répondrait-elle à des besoins innés de la nature humaine ?

Qui ne cherche pas à être heureux ? On pourrait définir le bonheur comme un état de satisfaction complète et durable de nos aspirations. Lorsque l’on désire quelque chose, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, on s’attend à ce que l’objet convoité nous procure de la satisfaction et nous rende ainsi plus heureux·se. Il paraît ainsi évident qu’il est dans notre nature de désirer consommer des objets, qui en s’accumulant, contribueraient au moins provisoirement à notre bonheur. C’est pourquoi dans les années 50, l’essor de la société de consommation a été perçu comme une amélioration fantastique du quotidien des sociétés développées. Cela s’est reflété dans l’art, avec l’explosion de couleurs et d’affiches publicitaires glorifiant la nouvelle ère de production de masse. Par exemple, la bande dessinée est utilisée pour valoriser la voiture, symbole de liberté individuelle, comme la Renault 5 dans le dessin de Michel Boué. Avec son œuvre représentant un alignement de bouteilles de Coca- Cola, Andy Warhol propose l’idée novatrice de l’art comme objet de consommation.

Néanmoins, il semble que le désir seul ne suffit pas à nous pousser à consommer toujours plus. La satisfaction que l’achat d’un nouveau bien nous procure est éphémère. Après avoir fait un nouvel achat de vêtement, Apolline déclare : « Je vais porter le vêtement tout de suite, jusqu’à ce que je m’en lasse, cela me rend heureuse. » Ce sentiment de félicité qu’elle ressent provient de la réalisation de l’un de ses désirs ; mais est-ce vraiment du bonheur ? « Le moment euphorique ne dure que quelques heures au maximum le jour où j’achète et ensuite je n’y pense même plus », continue-t-elle. Le sentiment n’est ainsi pas durable, mais seulement provisoire. Ainsi le désir semble être une motivation insuffisante pour expliquer notre habitude à consommer en quantité.

Le consumérisme est-il un phénomène social et individuel ?

Les apparences occupent une place centrale dans nos sociétés, et sur les réseaux sociaux, les gens s’affichent avec des objets et des vêtements pour refléter leur statut social. Le métier d’influenceur·se a explosé et la publicité nous envahit. Les marques n’ont jamais été aussi puissantes, et bien souvent, nous tombons dans leur piège. En 2021, les cinquante premières marques mondiales représentaient 17,2% de tous les achats et d’après une étude du Digital Marketing Institute, 49% des consommateur·rice·s suivent les recommandations des influenceur·se·s. Apolline évoque l’influence qu’ont les réseaux sociaux sur ses habitudes de consommation : « J’y vois des filles trop bien habillées. Cela me donne envie d’avoir la même chose et me motive à acheter. » Si l’on ne suit pas les modes, on peut très vite se sentir exclu·e et en décalage avec sa communauté. L’isolement social nous fait peur. Après tout, nous sommes des êtres pour lesquels l’intégration dans la société est nécessaire à notre épanouissement. L’envie de plaire est ainsi déterminante dans notre tendance à surconsommer. Les objets nous parlent et nous rassurent, car ils renforcent notre confiance en soi. Par ailleurs, la nouveauté nous attire, car elle permet de se distinguer dans un monde ou presque tout est uniformisé par le monopole des grandes marques.

« Les marques n’ont jamais été aussi puissantes et bien souvent nous tombons dans leur piège »

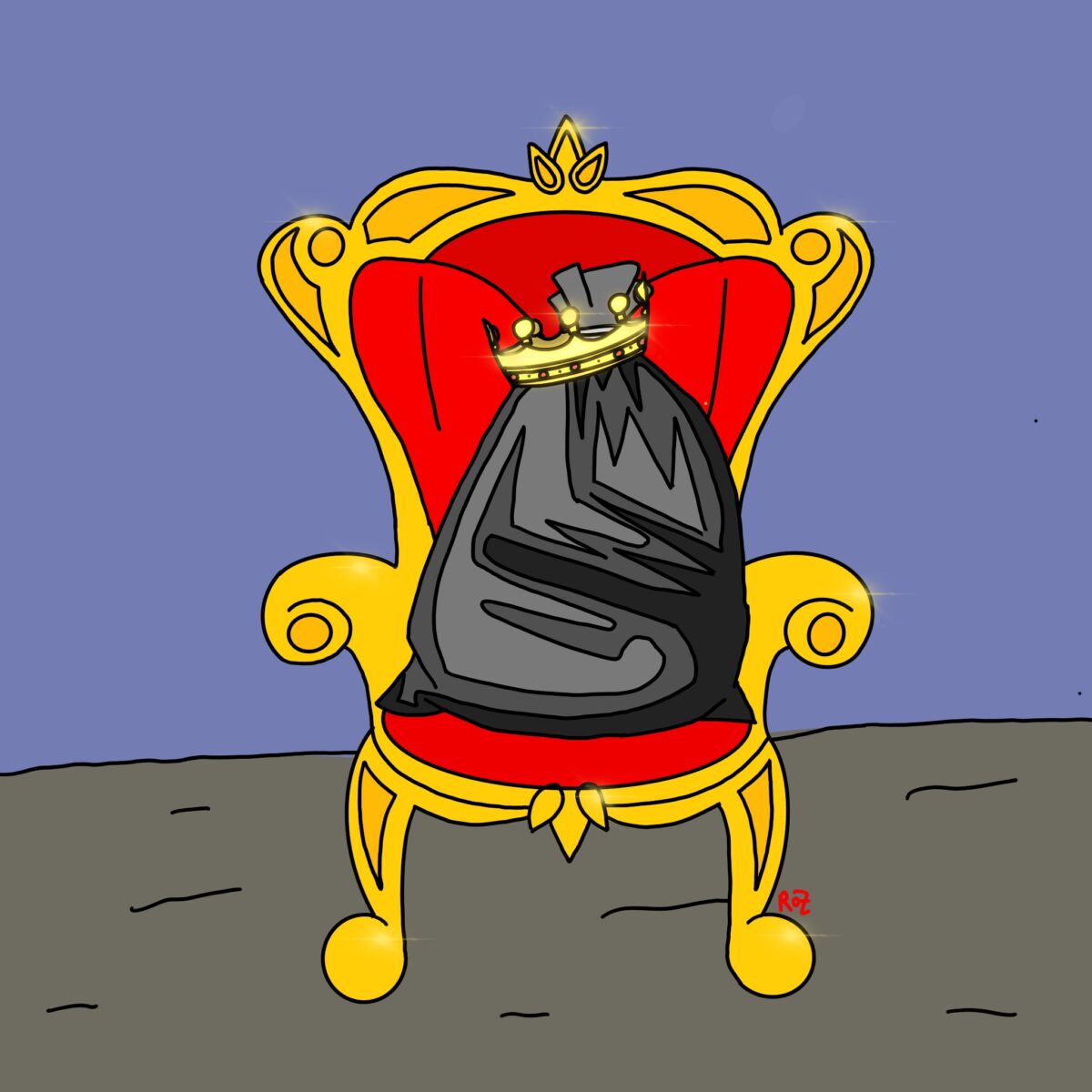

Dans le vidéoclip de la chanson Oui ou Non, Angèle parodie les publicités mensongères que l’on voit passer partout. Les objets que l’on achète sont maintenant souvent programmés pour se dégrader rapidement afin de provoquer un nouvel achat prématuré pour faire plus de profit. C’est ce que l’on appelle l’obsolescence programmée. Ce n’est donc pas complètement notre faute si nous consommons autant. Après tout, nous sommes des victimes de l’économie capitaliste à la poursuite de la croissance exponentielle du marché et de la production. Nous vivons dans une cage dorée, à la fois prisonniers de ce mode de vie, mais qui se complaisent tout de même dans cette situation.

En 1987, Baraba Kruger détournait la célèbre phrase du philosophe Descartes « Je pense donc je suis » avec son œuvre Je consomme donc je suis. En effet, sous l’accumulation des objets matériels, les consommateur·rice·s finissent par perdre leur identité. Les objets qu’ils·elles possèdent participent de plus en plus à les définir et ils·elles ne cherchent plus le bonheur autre part que dans le consumérisme et le matérialisme. Consommer leur permet de combler un vide émotionnel qui leur fait oublier leurs problèmes rien qu’un instant.

Consommer nous rend-il plus heureux·se·s ?

Barbara Kruger n’est pas la seule artiste à dénoncer ce comportement sociétal. Émergeant dans les années 50 en réaction à l’éruption de la consommation de masse, le pop art fait des biens de consommation des objets d’art. Andy Warhol est une des figures majeures de ce mouvement artistique. Il utilise la sérigraphie, une technique d’impression qui, grâce à un pochoir, permet la démultiplication et la répétition. Ce côté presque industriel de la création artistique visait précisément à interroger l’obsession nouvelle de nos sociétés pour les objets produits en masse.

« Plus que perdre notre identité et le sens de nos vies en cessant d’exister sans objets, le consumérisme a des conséquences inquiétantes pour la planète »

Plus que perdre notre identité et le sens de nos vies en cessant d’exister sans objets, le consumérisme a des conséquences inquiétantes pour la planète. Plus on consomme, plus on génère de déchets. Ces déchets se retrouvent dans les océans détruisant la biodiversité. Ils se dispersent dans l’air et participent à la pollution atmosphérique causant une dégradation de notre santé. Ils s’entassent dans nos dépotoirs sur les terres, formant des montagnes toxiques. Si la jouissance que nous procure chaque nouvel achat sert à combler une frustration d’un désir insatisfait, le bonheur que l’on pense ressentir n’est qu’une illusion. En réalité, comme pour beaucoup d’addictions, cette dépendance au consumérisme nous est plus détrimentaire que bénéfique. En prendre conscience est la première étape pour s’en affranchir. Comme souvent, l’art nous invite à questionner les évolutions de nos comportements culturels. Si la consommation d’œuvres artistiques nourrit notre âme, on peut se demander si la consommation d’objets matériels nous est véritablement profitable.