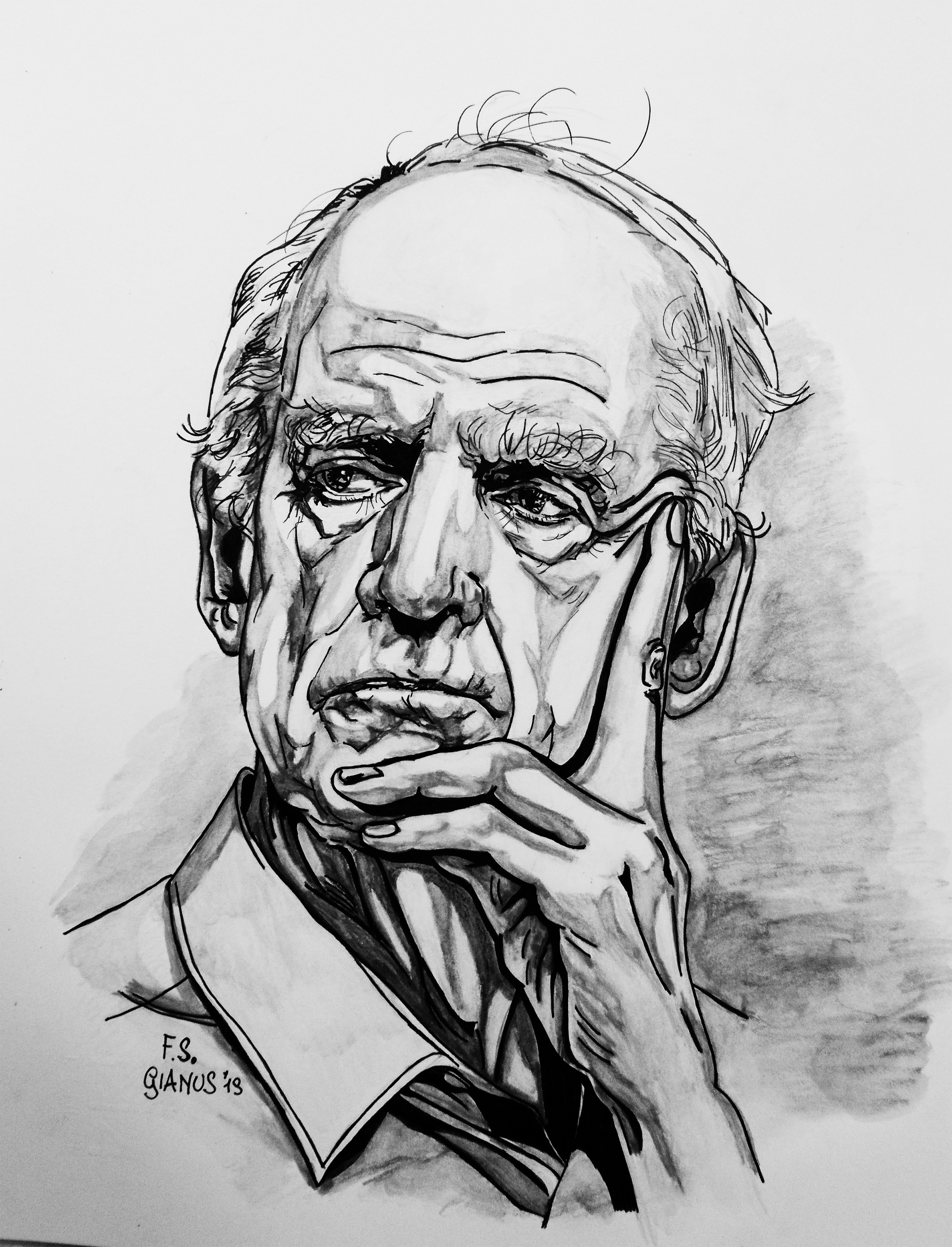

Charles Taylor est un philosophe canadien de renommée mondiale et professeur émérite de science politique et de philosophie à l’Université McGill. Il s’est impliqué durant de longues décennies au devenir du Québec et du Canada. Connu publiquement au Québec pour son rôle de coprésident de la Commission Bouchard-Taylor, le professeur Taylor s’est intéressé tout au long de sa carrière à la communauté, au sécularisme, à la modernité et aux identités. Nous lui devons notamment Sources of the Self (1989), The Malaise of Modernity (1991), A Secular Age (2007) et The Language Animal (2016).

Réveillons-nous aux dangers qui nous guettent ! Pour nous réveiller, il nous faut de la sensibilité ; l’intelligence ne sera pas suffisante.

Le Délit (LD) : Professeur, pouvez-vous vous présenter succinctement à nos lecteurs ? Qui sont vos maîtres en pensée ?

Charles Tayor (CT) : Il faut nommer tout d’abord Maurice Merleau-Ponty. Il faut savoir que je fus exposé dans mes jeunes années à un certain enseignement de la philosophie à Oxford. Celle-ci était positiviste, lockienne et influencée par Descartes. Face à cela, j’y cherchais une réfutation ! C’est de cette manière que je suis tombé sur la Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty. Ensuite, je suis passé par plusieurs autres, Ricoeur notamment. Je me sentais très proche de lui. Pour l’histoire, rappelons qu’il est venu enseigner à Montréal au début des années 1960. J’ai pu échanger avec lui et sa pensée durant toute ma carrière. Je pratique une version assez particulière de la philosophie. Malgré mon respect pour la philosophie que certains diraient « analytique », j’estime qu’il est impossible de répondre à certaines questions si on s’en tient à cette méthode. Pour parler sérieusement de certaines choses, il faut étendre notre vue. Cette manière de concevoir la philosophie demande un grand nombre d’approches. Il faut, si l’on veut, une sorte de combinaison de réponses portant sur plusieurs mêmes chemins. Voilà le genre de philosophie que je pratique et celle-ci exige pareille méthode. C’est en tentant de répondre à certaine questions, par exemple « Qu’est-ce que la morale ? », que l’on comprend l’impossible d’une méthode trop étroite. On ne touche pas au fond du problème. Par contre, la philosophie analytique est très bien outillée pour répondre à un certain nombre de questions, mais ce n’était pas celles qui m’intéressaient généralement (rires, ndlr). Pour ma part, je m’intéresse à certaines questions qui exigent que la philosophie soit considérée au sens large. C’est-à-dire, il faut y intégrer d’autres disciplines comme l’histoire, l’économie et la sociologie. Certains aimeraient en nier le nom de philosophie et cherchent à me ramener à une conception étroite de la philosophie, mais le nom qu’ils veulent bien donner à cela m’indiffère (rires, ndlr) !

S’il faut ajouter une autre chose à cette brève présentation, c’est bien mon implication politique qui date depuis bien longtemps. Pour ceux qui me connaissent, je suis un social-démocrate et pose des questions qui relèvent de cela. C’est l’une des choses qui me stimulent. Je dirais avoir énormément appris de mes implications en politique. Représenter un mouvement, organiser un parti, essayer avec d’autres de former un programme, etc. Il s’agit d’un choix personnel et ce n’est pas quelque chose que je demanderais de tous !

LD : Vous vous êtes même présenté contre Pierre Elliott Trudeau. Certains vous associent tous les deux dans votre rapport au multiculturalisme, par exemple. Est-ce une association adéquate ?

CT : Il y a deux différences assez importantes. Premièrement, lui n’a jamais été un social-démocrate. Je dirais même que Trudeau ne s’intéressait pas vraiment à ces considérations. Ce qui le passionnait, c’était les droits nationaux, changer la Constitution, y enchâsser la Charte des droits et libertés. Je ne suis bien sûr pas contre cela, mais j’avais d’autres chats à fouetter. Deuxièmement, nous n’étions pas d’accord sur la façon d’aborder la question québécoise. À ce sujet, il était constamment et incessamment négatif et qualifiait le nationalisme québécois de mouvance enfantine. Il méprisait ces sentiments. Tandis que pour ma part, je ne suis pas indépendantiste et crois que le Québec a tout intérêt à demeurer au sein du Canada, mais je sais reconnaître l’importance de l’identité québécoise. Sa survie me tient à cœur. Cela n’est pas pour dire que Trudeau n’y tenait pas lui-même – à sa façon –, mais il n’a jamais voulu reconnaître le caractère distinct de cette culture. Il tenait à reconnaître des locuteurs du français et tenait au bilinguisme. Il a bien œuvré à ce niveau au gouvernement fédéral afin de le transformer en instrument adéquat. Pourtant, il m’apparaît qu’il ne comprenait pas la mentalité [québécoise] et cela lui a fait faire des choses qui auraient pu être assez couteuses, par exemple [l’accord du lac] Meech. J’étais absolument en faveur de Meech et lui était absolument contre ; il est même sorti de sa retraite politique afin de faire campagne contre l’accord. Je me souviens d’une conversation avec lui où il disait avoir promis à ses enfants de ne plus retourner en politique après son dernier mandat, mais s’était révélé trop tenté par la situation (rires, ndlr). Nous n’avons jamais été d’accord au sujet du Québec.

LD : Outre le champ de la philosophie, quelles lectures ont marqué votre parcours intellectuel ?

CT : Très tôt, on m’a convaincu d’écrire un livre sur Hegel. Il m’a fallu lire sur la littérature de l’époque et me suis donc plongé dans le romantisme allemand. Ce fut pour moi une influence très importante. Herder est un personnage passionnant. Il s’agit d’un philosophe allemand qui a lancé quelque chose que l’on pourrait qualifier de « nationalisme allemand », mais ce serait un peu trompeur de le dire comme cela, puisqu’il était un nationaliste universel. Il croyait que les différentes langues et cultures humaines avaient des aperçus très profonds et différents et que de forcer quelqu’un à s’exprimer à travers une autre langue tenait de la tourmente. À l’époque, une certaine partie de l’élite allemande – Frédéric le Grand en est l’exemple le plus frappant – écrivait ses livres en français. On se servait de l’allemand pour donner des ordres, mais pas pour penser ! Berlin attirait un grand nombre d’hommes français des Lumières. Herder était autant contre l’imposition de la langue allemande sur les Slaves que contre l’imposition du français dans les cercles allemands. Preuve en est que le grand fondateur de la Tchécoslovaquie a été profondément influencé par Herder. Toute cette philosophie de la reconnaissance culturelle a marqué un grand nombre de philosophes et d’hommes d’État. Il s’agit donc d’un nationalisme universel qui pense les différences culturelles d’une manière inédite à l’époque. Cela demeure encore une inspiration de nos jours.

Au niveau littéraire, Dostoïevski est certainement très important. Il a compris une certaine fascination pour le mal – par exemple dans Les Démons ou encore Les Frères Karamazov – et il y a donc un aspect théologique très intéressant. Parmi les poètes, il y a Baudelaire qui a soulevé des questions qui ne sont toujours pas résolues. Ce poète écrit à une époque où le temps vécu subit une transformation et il cherche à marquer une distinction entre le temps cosmique et le temps vécu. Il se questionna sur comment vivre le temps. Il s’agit de considérations remarquablement profondes.

LD : Professeur, vous avez travaillé la question de la communauté dans Sources of the Self et The Secular Age, notamment ; que peut-on appeler une communauté de nos jours ?

CT : Eh bien, il y a toute sorte de communauté. Le village, la famille, une nation entière si cela fonctionne bien (rires, ndlr). C’est un groupe humain qui se ressemble et pense en commun. Il s’y profile ce que je nomme les « imaginaires sociaux » et c’est ce genre d’expériences communes qui unit une communauté. Nous pouvons attribuer cela à n’importe quel niveau et il existe des tensions entre chacun de ceux-ci. Il est toujours question d’expérimenter communément et d’y avoir le sentiment de ce partage. L’individualisme y est possible, mais la dimension de ce qui est vécu en commun constitue bien souvent la manière qu’aura cet individualisme d’être constitué et exprimé.

LD : Dans votre dernier livre, The Language Animal, vous semblez prendre position en faveur de certaines implications de l’hypothèse de Sapir-Whorf, c’est-à-dire celles qui touchent au champ « métaphysique » du langage constitutif de l’expérience. Quelles sont, selon vous, les conséquences que l’on puisse en tirer du point de vue de la vie en communauté sous un modèle multiculturaliste ou encore interculturaliste ? Ces modèles sont-ils à la hauteur de ces implications ?

CT : Il y a différences sortes de multiculturalisme, mais cela n’est jamais un problème fondamental qui en vient à empêcher les uns et les autres de se comprendre. Par exemple, le multiculturalisme dans le contexte canadien présuppose un certain degré d’intégration à des valeurs communes, à un certain cadre éthique. À l’intérieur de cette citoyenneté commune, nous expérimentons certaines choses profondément communes. La différence culturelle n’y change rien : nous essayons, dans un cadre éthique, de démontrer du respect pour l’autre.

LD : À quoi attribuez-vous le repli identitaire, au Québec par exemple ?

Certaines personnes ne voient pas que la quasi-totalité des nouveaux arrivants ne veut que s’intégrer.

CT : Il m’apparaît qu’il y a toute sorte de raisons. Dans certains cas, comme ce fut le cas dans le cadre de certaines politiques gouvernementales mises en place dans les dernières années, il peut être très difficile, si l’on n’a jamais vécu au contact d’une autre culture, de se faire une opinion de la situation sans un certain effroi. Lors de la Commission [de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, aussi appelée Commission Bouchard-Taylor], un grand nombre de gens venaient nous demander : « Vont-ils nous changer ? » Il y a cette peur que quelque chose d’essentiel puisse être transformé. Là-dedans, évidemment, il y a une forte dose d’inconscience réelle de l’autre, on ne le voit pas vraiment tel qu’il est. Certaines personnes ne voient pas que la quasi-totalité des nouveaux arrivants ne veut que s’intégrer. Durant la Commission, lorsque nous demandions à ces gens la raison de leur venue au Québec, ils nous répondaient deux choses : la liberté et le travail. Ils veulent donner des chances dans la vie à leurs enfants. Le malaise ressenti par une partie des Québécois pourrait être résolu au contact de ces gens, preuve en est Montréal. C’est seulement par le temps et le contact des uns avec les autres que l’on peut approcher un tel problème.

LD : Permettez que je vous pose plusieurs questions qui s’entrecroisent. La critique communautariste lancée par le philosophe canadien George Grant – que vous avez connu personnellement – il y a plusieurs décennies est-elle toujours valide, à votre avis ? Le Canada est-il authentiquement original comme il a pu l’être brièvement à une certaine époque ? La mondialisation à l’américaine a‑t-elle triomphé ?

CT : Ces questions demeurent encore ouvertes. J’avais beaucoup de sympathie pour George Grant et les problèmes philosophiques qu’il abordait, mais ce qu’il a dit du Canada n’était peut-être pas tout à fait exact. Il y eut une tradition ayant commencé avec les Royalistes d’une conception de la solidarité qui demeure encore foncièrement différente de celle des Américains. S’il est vrai qu’elle n’a plus la même ampleur qu’elle put avoir, il s’agit de quelque chose qu’il faut recréer. Cette tradition n’est pas enterrée et [sa vitalisation] est un work in progress. […] Même si le Parti conservateur du Canada s’est rapproché dans les dernières décennies d’une vision davantage à l’américaine, le Canada demeure foncièrement différent sur différents fronts (rires, ndlr).

LD : Quelles sont, selon vous, les raisons de croire, Professeur ? Y en a‑t-il ? Parlez-nous de votre travail entrepris dans A Secular Age.

CT : Je crois qu’en un sens, oui ! J’ai décidé – et ce fut en quelque sorte une préférence qui n’est pas tant partagée – de révéler mes propres croyances et surtout au dernier chapitre. Je les ai présentées comme elles me paraissent, c’est-à-dire en des termes très positifs. Pour autant, en un autre sens, non ! Je tenais à ce que ce livre représente, ou donne, une certaine expression à des positions auxquelles nous ne pouvons pas nous opposer. Il y a certainement un peu de Nietzsche dans tout cela, malgré le fait que j’ai voulu y tendre le moins possible. Le livre en entier s’essaie à plusieurs choses et à plusieurs prises de position ; j’ai aussi tenté de donner des raisons pour le non-croire. Il est cependant juste de dire que ce livre appartient à l’univers des propositions. Il invite à considérer certaines choses, voire à les accepter. Il se veut aussi l’espace d’un dialogue. Je ne prétends pas avoir la réponse définitive.

LD : Un dernier mot sur lequel nous devrions méditer ?

CT : Réveillons-nous aux dangers qui nous guettent ! Pour nous réveiller, il nous faut de la sensibilité ; l’intelligence ne sera pas suffisante.

Citation de la semaine : « Sans doute quelques-uns parmi vous en conviendront, se souvenant de ce que dit Hamlet : ‘‘Rien n’est bon, rien n’est mauvais, c’est la pensée qui crée le bon ou le mauvais’’.» Ludwig Wittgenstein