Que reste-t-il de nous après la mort ? Qu’est-ce qui habite nos proches, notre entourage, alors que nous quittons leur monde ? Que signifie notre mort ?

Tolstoï, existentialiste

Dans la nuit du 2 septembre 1869, le grand écrivain russe Léon Tolstoï fut pris d’une crise existentielle l’assaillant d’une angoisse insupportable, causée par la prise de conscience de sa propre mort à venir. Cette fameuse nuit, il ressentit une terreur face à la possibilité que ce Moi puisse être détruit ; toutes ses actions devenaient absurdes à cause de la mort. Le Russe prit compte de l’irréductibilité de l’individualité : il s’effectuait un passage du particulier au général. Tolstoï se rendit compte qu’il était comme tous les hommes et que, lui aussi, allait mourir. Cette nuit marqua la séparation entre les deux grandes périodes de la vie de Tolstoï ; alors que la première peut se voir comme un hommage à la vie telle qu’elle se constitue réellement, la deuxième se voit plutôt portée par ses interrogations sur le sens de cette dernière. Bien qu’une coupure soit visible, ce Tolstoï tardif était déjà préexistant dans la partie précédant ses grands questionnements.

Cette deuxième grande période montra des changements chez l’homme. Il devint un « maître de sagesse », alors même qu’il essayait de trouver un moyen de vivre afin que la mort — sa mort — ne soit plus privée de sens, absurde. Blaise Pascal fut ainsi essentiel pour lui, notamment pour sa pensée. Cette dernière fut modelée par un grand dynamisme : comme Tolstoï ne trouvait jamais de solution suffisante à son problème, il passait d’une solution à une autre. Ainsi, il côtoya les paysans et les gens pauvres, proclamant à ce moment que la vie du peuple était celle permettant de surmonter sa conscience, cette dernière étant responsable de ce qui donnait le caractère effrayant à sa mort. Il tenta aussi, d’ailleurs, de réécrire à lui seul l’Évangile, en y retirant la notion phare de transcendance.

Steiner et Tolstoï

Selon George Steiner, penseur juif d’une famille viennoise ayant échappé à la Shoah, les deux géants qui définissent le roman de notre époque sont Léon Tolstoï et Fiodor Dostoïevski. Il distingue en effet trois époques cernant les grands romanciers : celle des Grecs, celle de Shakespeare et celle des Russes. Steiner nous rappelle que « la littérature porte cette charge d’angoisse, de révolution, de grandes questions que la philosophie pose par des questions abstraites, [alors que] ces questions vivent dans le monde littéraire, [cela parce que] les mots existent dans la voix humaine ». Le philosophe fait l’éloge des romans-briques, tels que ceux écrits par Tolstoï et Dostoïevski, car dans ces pages les écrivains peuvent se permettre des risques de longueurs, de ridicule, de grotesque, ce qui fait cruellement défaut aux petits livres. Dans Guerre et paix, par exemple, c’est le temps lui-même qui est en marche. Ainsi Steiner pense-t-il : « Un livre mince, ça se refuse à la vie. »

Qualifiant Léon Tolstoï de « deuxième Homère », Steiner précise que les liens entre les deux hommes sont uniques et profonds, cela parce qu’il y a une présence charnelle du Grec dans les récits du Russe : il y a une « symbiose de vérités qui n’appartient qu’à Homère et à Tolstoï ».

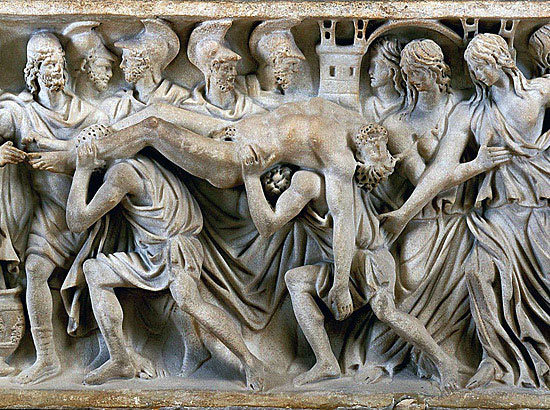

La vie de Tolstoï était celle de la conscience dans le monde, elle était telle une présence morale presque transcendante. Le Russe racontait des histoires comme aucun autre. « Tolstoï est formidablement dans la parole de son être », nous disait Steiner. En effet, les deux grands écrivains maîtrisaient la simplicité totale, alors qu’il n’y a rien de plus compliqué. Le philosophe, donnant un exemple, commente un passage de L’Iliade, celui alors qu’Achille, ému par les larmes de Priam — roi de Troie et père d’Hector venu mendier le corps de son fils — rappela que tout homme mange après une mort. Steiner nous dit donc : « Être homme veut dire que l’on souffre terriblement, mais qu’on mange après. »

Tolstoï avait une innocence transcendante qui voyait dans l’homme une force à toute épreuve, et cette immensité propre à l’auteur reste universelle.

Ivan Ilitch

Entrons dans le texte de Tolstoï le plus influent de tous au sens de Steiner, La mort d’Ivan Ilitch. Ce Tolstoï-là n’aura pas voulu être l’écrivain suprême qu’il était. L’écrivain aura voulu laisser de côté sa plume volubile afin de nous offrir un texte court et simplement authentique. Le court roman, ou longue nouvelle, écrit après les deux grands romans Guerre et paix et Anna Karénine débute alors que les collègues juges de M. Ivan Ilitch apprennent la mort de ce dernier. Léon Tolstoï dépeignit franchement les préoccupations des collègues à la suite de l’annonce — « J’obtiendrai une promotion, comme untel obtiendra le travail du défunt » ; « Il me faudra assister aux funérailles, parler à la pauvre veuve… Aurai-je le temps pour une partie de cartes après la cérémonie ? » ; « Il est mort, et moi pas ». Tolstoï écrivit l’horreur suscitée par la pensée de la souffrance vécue par un ami, suivie de sa mort, ainsi que le soulagement que cela n’était pas arrivé à nous et n’arriverait pas à nous ; y penser ne ferait que nous mettre dans un sale état.

C’est à l’annonce de sa maladie — incurable — qu’Ivan Ilitch fut confronté à l’idée même de sa mort, et fut pris par une crise existentielle telle que ne peut la vivre qu’un condamné. Le génie de ce récit consiste à nous emporter dans la longue descente vers la mort de M. Ilitch. Ce dernier est un juge satisfait de la vie matérielle qu’il assume, trouvant son « bonheur » dans le travail, loin de sa famille, et surtout, loin de sa femme. Ivan Ilitch refuse catégoriquement de croire en sa propre mort, et ce, jusqu’à la fin. L’angoisse qu’apporte l’idée de notre mort est insoutenable. Le syllogisme pratique que l’on connaît tous — César est un homme, tous les hommes sont mortels, alors César est mortel — ne peut convenir à nous, car César n’est pas nous et n’a pas les mêmes expériences et la même vie qui nous habite. Ivan Ilitch pense ainsi ceci : « Il n’est pas possible que je puisse mourir, ce serait trop affreux. »

Son état lui ouvre les yeux sur sa mauvaise vie et sur la douleur que cette vie a infligée à sa famille. Rien de tel qu’une mort proche et certaine pour enclencher la réflexion quotidienne sur soi-même, sur sa vie, tant prêchée par Sénèque. Rappelons-nous que ce dernier sut accepter sa sentence injuste et ingéra volontairement le poison qui causa sa mort. D’ailleurs, un examen de conscience permanent était pratiqué dans les petites communautés tolstoïennes.

Dans La mort d’Ivan Ilitch, Tolstoï mit son talent d’écrivain au service d’une démonstration : la prise de conscience qu’Ivan Ilitch aura mal vécue lui donnera une mort bonne.

Bien que l’héritage littéraire de Tolstoï demeure difficile à cerner, la lecture de ce texte constitue une expérience existentialiste en elle-même et procure une base à la plus grande des réflexions : que veut dire mourir ? Ainsi se révèle l’importance des lectures philosophiques. Pensons à ce que Rilke nous dit « Je n’ai qu’une seule chose à te dire : Change ta vie. ». Steiner y ajoute : « Sans ça, ta lecture ne porte à rien. Sans ça, ta lecture n’est qu’un luxe comme tous les autres luxes qui remplissent ta vie. »