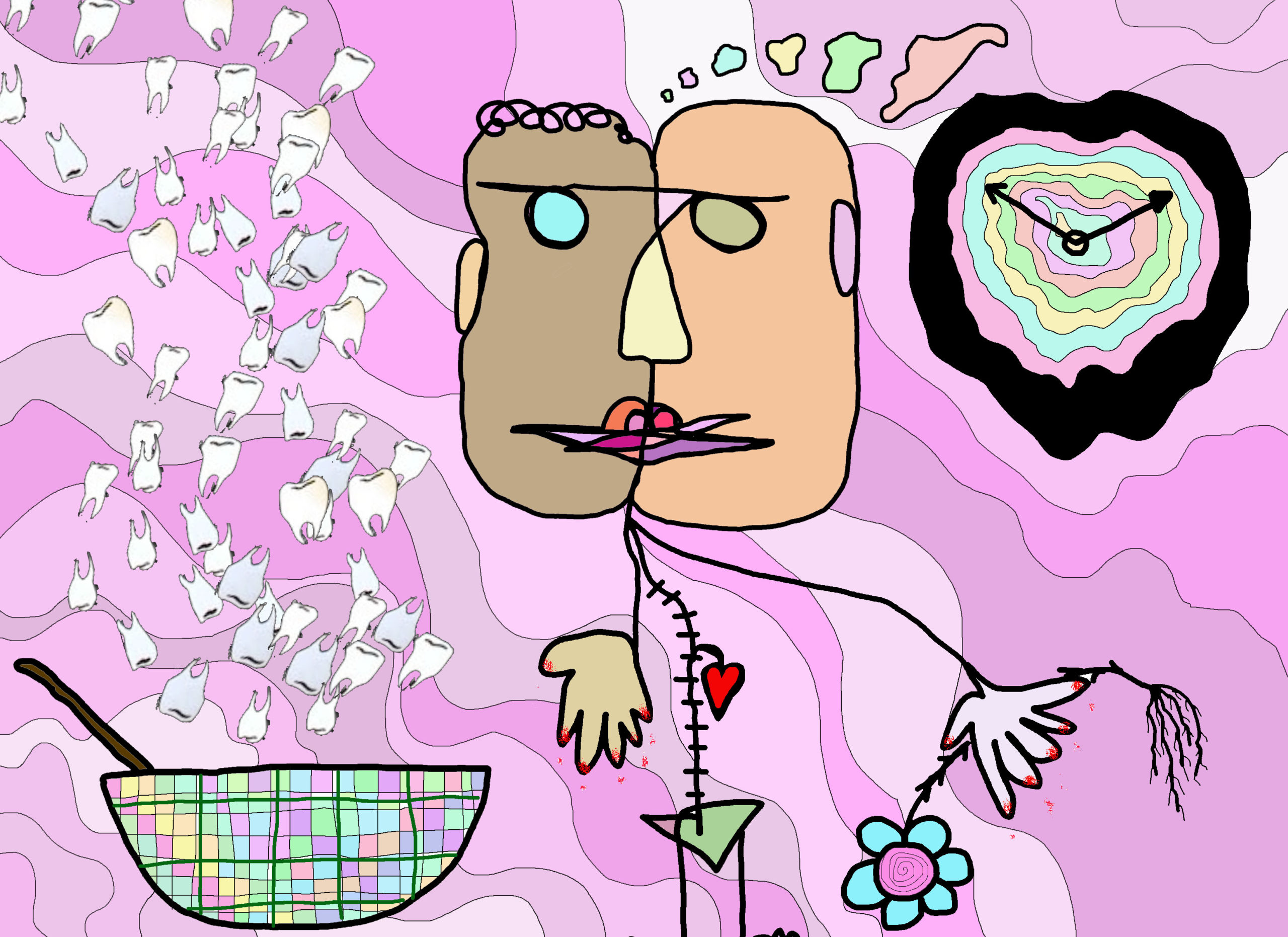

Je me ronge les pouces jusqu’au sang et je ne me suis pas lavé depuis six jours. Ça y est, je deviens fou et bientôt, mes dents tomberont l’une après l’autre dans mon bol de céréales. Sans dents, je ne saurai plus prononcer mes s – parler de solitude, de séparation, de schizophrénie, du sale semi-sauvage que je vois au fond de la cuillère en métal quand je la tourne vers moi. Une fois vieux fou édenté, je n’aurai d’autres loisirs que le dialogue des lointains lacs, le luxe de la langueur, la littérature du logement. Je serai las de vivre. Je le suis déjà, malgré mes dents. Mais toi, qui connais tous les mots et les possèdes, que fais-tu dans l’espace blanc étendu ?

Je m’occupe avec le vide et le trait. Ces jours-ci à l’intérieur le silence est puissant. J’en profite pour tisser ces ponts solides faits de silence rectiligne. Je m’y meus à vitesse constante, à valeur variante. J’espère former une phrase : le vide, contrairement au trait, est assez épais pour mener quelque part.

Je suis si troublé que je me surprends récemment à considérer la personnalité de mes doigts. Soudainement, la courbe du premier me rappelle le ventre malléable d’un boulanger, quelque chose dans le deuxième l’apparente à un psychologue élancé. Le troisième est sourd et bienveillant, le quatrième, une mère qui a perdu son enfant, mais le cinquième n’aime pas la couleur orange. Je ne leur ai pas encore parlé, mais je les imagine parfois avoir leur propre vie, discuter entre eux comme des amis colocataires de main. Je dors difficilement la nuit. Mais toi, qui connais la pause et n’en as pas peur, que fais-tu dans l’espace blanc étendu ?

Je tente de le comprendre. Dans le néant infini, il y a des endroits plus lourds que d’autres. À ce point-ci, je sens une forte gravité sous mes pieds. Là-bas, je pourrais presque flotter. Parfois je me heurte au périmètre des traits qui n’existent plus – l’air y est chargé, comme celui d’une terre sacrée. Une tombe.

Je pense la personnalité de mes doigts, puis je pense la mienne. Elle se loge peut-être dans la phalange de mon annulaire, la mère en deuil, ou bien dans l’armoire à céréales, où je l’aurais maladroitement oubliée un jour. J’ai subitement envie de dresser l’inventaire, faire le tri dans ce cumul incertain des années. Vider les étagères, souffler la poussière, séparer pots et couvercles, empiler le verre, jusqu’à ce que les mots me trahissent de nouveau, que je réalise qu’inventaire ressemble à inventer, et alors les pots se cassent, je verrouille l’armoire à clé. Mais toi au loin, que je ne reconnais déjà plus, dis, que fais-tu dans l’espace blanc étendu ?

Je pense à tous les objets transparents qui se retrouvent en suspens, entre nos deux corps, et je tisse des routes en silence rectiligne. Quand j’aurai enfin cerné les fondations du blanc étendu, nous le traverserons ensemble. Garde tes pouces et brosse tes dents, oublie les mots. Ils sont comme l’espace, à la fois une étendue et un écart.