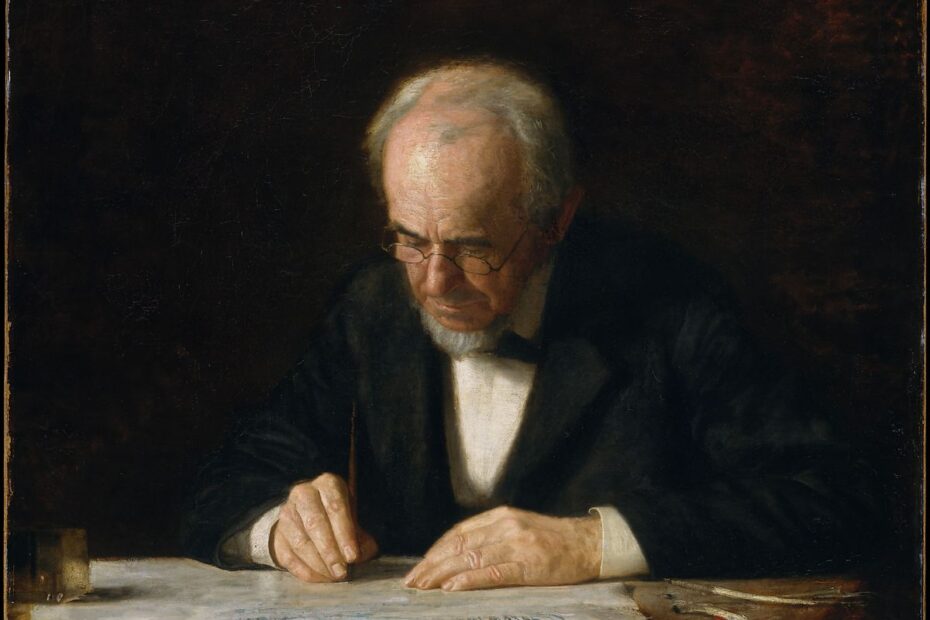

Des rides se dessinent autour de mes yeux, mes jambes peinent chaque jour davantage à me soutenir, ma voix commence à se briser et, alors que je sens mon dernier souffle approcher, je ne pense plus qu’à une chose : comment puis-je vaincre la mort et être immortel ? Je ne peux accepter le caractère éphémère de la vie, je ne peux accepter l’oubli, car la vraie mort, c’est être oublié. Dans une ultime tentative d’immortalité, ma main tremblante, qui tente de suivre mon esprit usé, se saisit d’une plume. Je trempe cette plume dans une flaque d’encre noire et imprègne dans le bois d’une feuille blanche les mots qui me viennent à l’esprit. Cette plume, je l’espère, sauvera à l’éternité le témoignage d’une vie que la seule mémoire ne saurait pas sauver.

L’historien Pierre Nora l’avait décrit il y a quarante ans, notre société occidentale vit dans un désir obsessif d’immortaliser l’existence. L’oubli nous hante profondément et notre réponse à cette peur est l’artificialisation de la mémoire par le moyen de l’écriture. Nous avons l’impression que les personnes seules ne peuvent pas assurer notre immortalité, et nous cherchons donc à laisser une trace artificielle de nous sur le livre de l’Histoire. Peu de choses sont aussi représentatives de notre société contemporaine, selon Nora, que l’entreposage de notre existence dans des biographies, des archives et des banques de données. Mais cette attitude face à l’oubli est absurde.

Aux racines de l’écrit

Le premier mot de la littérature occidentale est « colère » (menin, en grec). Ainsi commence la fameuse Iliade d’Homère, dont la date d’origine est inconnue. Ce mot me paraît très approprié, étant donné que la naissance du récit écrit en a contrarié plus d’un. L’un des premiers sceptiques du texte écrit était Socrate, qui n’a d’ailleurs écrit aucun livre. Dans l’un des dialogues socratiques, Platon (l’élève de Socrate) relate une discussion entre son maître et Phèdre près des murailles d’Athènes. « Vous croiriez, à les entendre, qu’ils sont bien savants », expliquait Socrate à propos des livres, « mais questionnez-les sur quelqu’une des choses qu’ils contiennent, ils vous feront toujours la même réponse ». L’écrit ne peut pas se défendre sans que « son père vienne à son secours » car il ne comprend pas véritablement ce qu’il dit. L’écrit ne peut ni s’expliciter, ni répondre aux questions. Pour cette raison, Socrate craignait que les livres n’empêchent l’effort de la vraie réflexion, soit de la construction flexible et progressive d’idées.

« Notre société occidentale vit dans un désir obsessif d’immortaliser l’existence »

Malgré les résistances initiales, l’essor de la parole écrite s’est avéré inévitable en Occident. Il n’a fallu qu’un siècle après la mort de Socrate pour que Ptolémée, successeur d’Alexandre le Grand, roi de Macédoine, ordonne la construction de la bibliothèque d’Alexandrie. Son ambition, inégalée dans l’histoire de l’humanité, était de réunir tous les livres du monde sous le même toit. L’esprit de la bibliothèque rappelle les ambitions d’Alexandre. Des sociétés qui se connaissent ne sont pas des sociétés qui se battent, croyait le roi macédonien, dont le projet était avant tout de bâtir la paix de façon durable. Mais bien plus que d’un universalisme politique, je pense que ce projet témoigne en fait de la peur intense qu’éprouvaient Alexandre et ses successeurs vis-à-vis l’oubli.

La bibliothèque d’Alexandrie fut détruite au fil de la succession de dynasties qui considérèrent son contenu comme offensant, voire dangereux. Contrairement aux livres de la bibliothèque, cependant, la peur de l’oubli qui l’engendra n’a pas disparu. Depuis le vingtième siècle, explique Nora, cette peur de l’oubli ne fait qu’accroître. Selon lui, cette tendance se manifeste de trois manières : la mémoire-archive, la mémoire-devoir et la mémoire-distance.

Par mémoire-archive, Nora fait allusion au fait que nous vénérons aujourd’hui l’archive, la « trace », avec une « estime superstitieuse », comme si ce géant « dossier de documents infinis allait être appelé à fournir quelque preuve à qui sait quel tribunal de l’histoire ». La mémoire-devoir, d’autre part, se réfère au fait que la mémoire n’est plus une pratique sociale implicite ; elle est devenue une contrainte individuelle explicite, comme si chaque individu avait le devoir de connaître son arbre généalogique par cœur. Par mémoire-distance, finalement, Nora explique que nous voulons pousser notre mémoire aussi loin dans le passé que possible. D’une certaine façon, c’est ce que fait cet article en allant aux racines de la littérature occidentale.

L’immortalité de la personne

Cette peur de l’oubli est-elle réellement justifiée ? Pour répondre à cette question, il nous faut comprendre que cette angoisse de l’oubli est en fait de même nature que l’angoisse de la solitude. Pourquoi ressentons-nous de l’angoisse face à la solitude ? Bien qu’elle n’implique aucun dommage physique, la douleur semble bien réelle – même les criminels les plus tenaces craquent après quelques jours de confinement solitaire. En isolement, c’est comme si notre existence même était en jeu. Selon Lisa Guenther, elle l’est véritablement. Pensons‑y : quel sens notre existence aurait-elle si nous étions totalement seuls sur Terre depuis le moment de notre naissance ? Sans ancêtres, sans descendants, sans compagnons, que serions-nous de plus qu’une anomalie insignifiante de la nature ? Peu importe ce que nous décidions de faire de cette existence solitaire, nous saurions bien que nos actions n’auraient aucune signification et que la mort nous condamnerait à l’oubli éternel, comme si nous n’avions jamais existé.

C’est exactement pour cette raison que nous avons besoin d’autrui pour exister. « Nous n’existons pas en tant qu’individus isolés », selon Guenther. Une existence humaine est témoignée ou elle n’est pas. C’est la trace de nous-mêmes que nous laissons dans les autres qui rend notre existence véritable. À chaque conversation, à chaque interaction, à chaque regard que nous croisons avec les autres, nous imprégnons une partie de nous-mêmes sur eux. Cette imprégnation confirme la véracité de notre existence. « Chaque fois que j’entends un son et que je vois quelqu’un regarder vers l’origine de ce son », explique Guenther, « je reçois une confirmation implicite que ce que j’ai entendu était quelque chose de réel, que ce n’était pas seulement mon imagination qui me jouait des tours ». En intégrant leur interaction avec nous dans leur être, les autres deviennent ainsi une partie de nous. Et une fois qu’ils deviennent nous (même si ce n’est que partiellement), ils imprègnent à leur tour cette partie de nous dans quelqu’un d’autre. De cette façon, notre être est transmis à l’infini à travers l’humanité. La transmission implicite de la mémoire humaine assure l’immortalité de notre personne. Voilà une raison puissante de ne pas craindre la mort ni l’oubli, puisque nous vivons dans la mémoire d’autrui à jamais.

« Nous n’existons pas en tant qu’individus isolés »

Lisa Guenther

L’angoisse de l’oubli et l’angoisse de la solitude ont donc la même nature. Toutes deux représentent la peur de ne pas exister, la peur la plus profonde qui soit. Toutes deux émanent d’un instinct social inné que nous avons en tant qu’humains. Mais en société, toutes deux ne sont pas justifiées. En société, nous ne disparaissons jamais puisque nous sommes témoignés, et nos témoins sont témoignés à leur tour. Une fois que nous comprenons cela, nous n’avons plus de raison de craindre l’oubli, plus de raison non plus de nous obséder à archiver notre vie, puisque celle-ci est archivée implicitement de toute façon. En somme, l’obsession moderne avec la biographie est infondée. Nous n’avons pas besoin de l’écrit pour être immortels.

Erratum : Dans la version initiale de cet article, il était écrit qu’Alexandre le Grand avait « ordonné » la construction de la bibliothèque. Or, dans les faits, c’est son successeur Ptolémée qui l’a ordonné en 288 a. C. Alexandre est décédé en 323 a. C. – 12 janvier 2021.