L’année 2020 fut celle de toutes les surprises. Effrayée par une pandémie angoissante, la Terre tout entière était en état d’alerte permanent, essayant à tout prix d’endiguer la maladie. Tandis que la plupart des pays se sont donné la priorité d’enrayer l’épidémie, d’autres ont préféré garantir les libertés individuelles et leur santé économique. Bien entendu, chacune de ces visions a ses défenseurs et ses opposants. Privilégier la santé physique d’une population au prix d’une suspension des libertés individuelles et de l’activité économique ne sera pas sans conséquence pour le futur. D’ailleurs, les effets sanitaires positifs dans la lutte contre le virus seront contrebalancés par une augmentation inquiétante du nombre d’états dépressifs. C’est le cas en France, où ce nombre a doublé entre fin septembre et début novembre, pour atteindre 20% de la population le 20 novembre dernier. Privilégier la santé économique d’un pays pourrait également avoir des conséquences indésirables sur la population, bien plus exposée au virus, et donc au risque de se faire contaminer, hospitaliser, voire de mourir.

Si les réactions sont si virulentes face à un Donald Trump trop inactif, ou face à un Emmanuel Macron trop restrictif, c’est peut-être parce qu’une question reste sans réponse : jusqu’où les pouvoirs du gouvernement peuvent-ils s’étendre et avec quelle légitimité ?

Légitimité gouvernementale

Pour prendre des mesures aussi restrictives que celles ayant permis de lutter contre la pandémie de COVID-19, un gouvernement doit être doté d’une légitimité que seul le peuple peut lui conférer. Autrement, ses politiques risquent d’être violemment contestées et peu respectées.

Les gouvernements fragiles de par leurs résultats électoraux ont du mal à imposer leur autorité. C’est le cas de plusieurs dirigeants. Au Canada, le parti de Justin Trudeau a obtenu moins de voix que le Parti conservateur aux élections fédérales de 2019. Aux États-Unis, la légitimité de Donald Trump n’est pas reconnue par une grande partie de l’électorat démocrate, qui considère comme injuste sa victoire face à Hillary Clinton.

Les manifestations aux allures parfois insurrectionnelles des gilets jaunes à partir du mois de novembre 2018 sont l’illustration de la faiblesse des gouvernements peu légitimes. Initialement mobilisés contre l’augmentation des prix du carburant, les gilets jaunes ont à plusieurs reprises mis en cause avec violence les institutions françaises (incendie de la préfecture du Puy-en-Velay, évacuation du porte-parole du gouvernement à la suite de la destruction du portail de son hôtel…). Des mesures difficiles prises par un gouvernement peu populaire peuvent avoir ce genre de conséquences et mettre en danger les institutions démocratiques d’un pays.

« On ne peut pas être en faveur d’un gros gouvernement, de grosses taxes et d’une grosse bureaucratie et en même temps en faveur du peuple »

Ronald Reagan

Pourtant, messieurs Trudeau, Trump et Macron sont des chefs d’État légitimes. Mais leur champ d’action reste limité, puisqu’une réforme de grande ampleur ou des mesures impopulaires pourraient fragiliser un soutien citoyen déjà précaire. C’est ce qu’a démontré le mouvement des gilets jaunes en France ou les manifestations contre Donald Trump aux États-Unis en réaction au décret restreignant l’immigration en provenance de sept « régions exposées au terrorisme ». Ces remises en question de plus en plus récurrentes de la légitimité des gouvernements posent une question essentielle : si les questions de légitimité de l’autorité publique créent tant de tensions au sein des peuples, n’est-ce pas car la place du gouvernement est trop grande dans les sociétés occidentales ? Peut-on finalement résumer cette problématique à cette réflexion de Ronald Reagan : « On ne peut pas être en faveur d’un gros gouvernement, de grosses taxes et d’une grosse bureaucratie et en même temps en faveur du peuple » ? (« You can’t be for big government, big taxes, and big bureaucracy and still be for the little guy »)

Limitation des pouvoirs gouvernementaux

La démocratie n’est pas un régime pouvant satisfaire le peuple dans son entièreté. Le gouvernement ne peut donc pas avoir des pouvoirs dépassant la légitimité que les urnes lui ont donnée. Il est ainsi nécessaire de créer les conditions d’une stabilité politique et sociale durable, en ne donnant pas à une autorité centrale des compétences excédant leur représentativité.

Pour arriver à cette fin, un système fédéral peut permettre de diviser les compétences gouvernementales en plusieurs administrations plus locales. Les États-Unis sont un bon exemple. Un fossé culturel, religieux et social divise certains États. Pour prendre un exemple flagrant, tout oppose les États du Wyoming et du Massachusetts. Le premier est largement républicain (Donald Trump a remporté l’État avec 70% des voix en 2020), majoritairement protestant et rural. Le second est largement démocrate (Joe Biden a remporté l’État avec 66% des voix en 2020), majoritairement catholique et très urbanisé.

Un régime dont le pouvoir serait centralisé et concentré à Washington manquerait inévitablement à bien desservir l’un ou l’autre de ces États, selon la couleur politique du Congrès et de la Maison-Blanche. Cela pourrait mener à des affrontements violents, menaçant gravement les conditions de vie des Américains. Or, le système fédéral actuel des États-Unis, parfois frustrant pour les présidents réformateurs, permet à chaque État d’obtenir une satisfaction politique, quel que soit le résultat des élections au niveau national. En 2016, les habitants de la très démocrate ville de New York étaient certainement déçus du résultat de l’élection présidentielle. Néanmoins, ils pouvaient se rassurer, puisque le gouverneur et la législature de l’État sont restés entre les mains du Parti démocrate.

Créer les conditions d’une démocratie moins clivante passe également par un transfert des pouvoirs gouvernementaux aux citoyens. Un État trop imposant perd en efficacité. L’exemple parfait de cette lourdeur étatique est celui de la France. En 2018, Emmanuel Macron a annoncé la suppression de 25 « mini-taxes » (sur un total de 190), dont le coût de collecte était si élevé qu’il rendait les taxes en question peu intéressantes pour le budget de l’État. Ces taxes multiples notamment présentes en France proviennent d’une volonté grandissante d’interventionnisme, en particulier dans la lutte contre la pauvreté.

« Lorsque l’État se donne trop de missions, il devient un obstacle qui sépare la solution (le peuple) des maux »

Mais cette redistribution des richesses par l’impôt, censée réduire les inégalités, ne fait que créer un État de plus en plus massif et endetté, qui ne remplit pas ses missions. Dans la plupart des pays occidentaux comme le Royaume-Uni, la France ou les États-Unis, le taux de pauvreté a tendance à stagner depuis les années 2000 malgré un taux important de prélèvements obligatoires. En France, les recettes fiscales représentaient 41% du PIB en 1990, puis 43% en 2000, pour finalement atteindre plus de 45% en 2019. Les dépenses publiques ont également augmenté, passant de 50% du PIB en 1990 à 57% en 2019. De son côté, le taux de pauvreté stagne, passant de 14% en 1990 à 15% en 2018 (seuil à 60%).

De nombreuses dépenses étatiques peuvent donc être considérées inutiles. Leur efficacité étant faible, il serait plus judicieux de supprimer des missions gouvernementales, permettant ainsi aux citoyens d’améliorer leur pouvoir d’achat en allégeant la pression fiscale exercée sur eux. Ils pourraient donc consommer plus ou investir, offrant à la société tout entière une opportunité de s’enrichir et de s’attaquer aux problèmes de la pauvreté et du chômage. Lorsque l’État se donne trop de missions, il devient un obstacle qui sépare la solution (le peuple) des maux.

Un gouvernement faible en temps de crise

Le 21e siècle impose au monde de nombreuses crises : le dérèglement climatique, une baisse de confiance croissante envers les élites politiques et désormais une crise sanitaire. La première réaction des gouvernements face à ces crises a été d’augmenter la place de l’État dans la société. Par exemple, l’État français crée de nouvelles méthodes de prise de décision pour faire face à la crise démocratique (Grand Débat à la suite de la crise des gilets jaunes, Convention citoyenne au sujet du climat et tirage au sort de 35 citoyens pour entendre l’avis des Français sur la stratégie vaccinale du gouvernement). Des méthodes coûteuses, peu efficaces et largement symboliques. Il multiplie et augmente les taxes et les réglementations pour faire face à la crise climatique (comme la taxe carbone prônée par les partis écologistes, qui va d’ailleurs bientôt être triplée en Norvège, ou l’augmentation régulière de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en France). Il met en place des plans d’investissements publics massifs pour permettre à l’économie de se relancer après la crise sanitaire.

« C’est aux citoyens de se saisir des crises et de participer, par leurs actions individuelles, à une mobilisation collective de la société qui, sans contrainte gouvernementale, pourra s’épanouir à nouveau »

Nous pourrions penser qu’en ces temps difficiles, l’étatisme est la seule solution aux maux qui gangrènent le monde. Pourtant, jamais les États occidentaux n’ont été si critiqués du fait de leurs actions (confinements mal adaptés aux spécificités territoriales, restrictions trop importantes des libertés publiques…) ou de leur inaction (manque d’investissements publics dans les énergies renouvelables, trop peu d’actions pour lutter contre la pauvreté…). En temps de crise, l’État doit justement desserrer son emprise sur la société. Reporter ou annuler les cotisations payées par les entreprises a par exemple été une solution privilégiée en Allemagne et en France. L’État expose ainsi sa nature : la pression fiscale exercée sur les entreprises par de nombreux États-providence pénalise la société plus qu’elle ne la sert.

Au sujet de la crise climatique, beaucoup réclament de l’État investissements, taxes, réglementations et contraintes. L’intention est bonne, mais inefficace. Des investissements publics massifs dans le secteur de l’énergie nécessitent des années de travail. Ils ne peuvent donc pas survivre à l’instabilité des échéances électorales, pouvant mener au pouvoir un parti radicalement opposé à ces investissements. Enfin, la volonté louable de réglementer l’économie et d’ajouter des contraintes à la vie de la population se heurte au potentiel refus de cette dernière de respecter les nouvelles normes. C’est pourquoi l’État n’a en réalité pas sa place dans la lutte contre le dérèglement climatique. C’est aux citoyens de se saisir des crises et de participer, par leurs actions individuelles, à une mobilisation collective de la société qui, sans contrainte gouvernementale, pourra s’épanouir à nouveau.

Vers une nouvelle révolution conservatrice ?

Les années 1980 ont été marquées par l’avènement de politiques résolument conservatrices, représentées particulièrement aux États-Unis par la présidence de Ronald Reagan (1981–1989) et au Royaume-Uni par le mandat de Margaret Thatcher (1979–1990). Elles ont aussi été représentées au Canada et au Japon par les premiers ministres Brian Mulroney et Yasuhiro Nakasone.

Leurs politiques économiquement libérales et culturellement traditionalistes ont bouleversé le conservatisme et redonné à cette pensée une énergie qu’elle avait perdue. Aujourd’hui, le conservatisme renaît en Occident après une période de résolution face au progressisme et à la mondialisation, sous une forme bien différente.

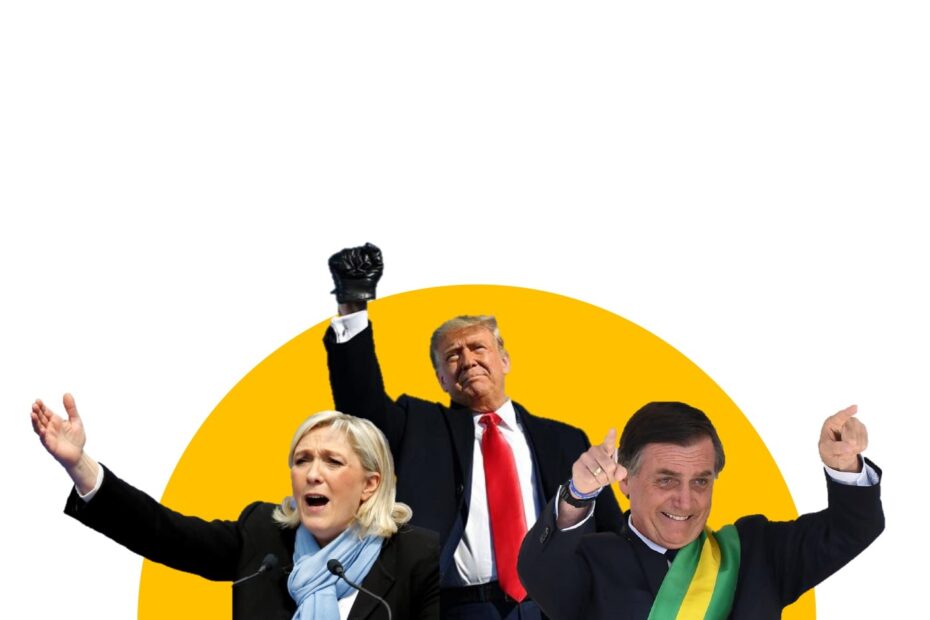

Le trumpisme américain est très dépensier, prônant d’importantes baisses d’impôts. Les Tax Cuts and Jobs Act de Donald Trump, qui a baissé de 14 points l’impôt sur les sociétés et les impôts des ménages les plus aisés pour garantir aux États-Unis une importante croissance sur le très court terme, en est le meilleur exemple. Le conservatisme français est en plein essor, divisé entre la ligne libérale de Marion Maréchal, la ligne plus étatiste de Marine Le Pen et la ligne identitaire d’Éric Zemmour. En Hongrie, en Pologne ou encore au Brésil, le conservatisme est au pouvoir, sous des formes multiples (libéralisme économique au Brésil, défense de valeurs culturelles chrétiennes en Hongrie, politique étrangère atlantiste en Pologne…).

En Italie et en France, les partis conservateurs (Ligue du Nord et Rassemblement national) sont aux portes du pouvoir, prêts à projeter le monde dans une toute nouvelle révolution conservatrice, radicalement différente de celles des années 1980 : pour eux, l’État n’est plus un mal, il est un outil. La Chine est pour eux la remplaçante de l’URSS dans une nouvelle Guerre froide engageant l’Occident. L’identité, la culture et l’immigration sont des sujets bien plus centraux dans ce tout nouveau conservatisme, dont l’expansion ne semble faire que débuter. La défaite électoralement satisfaisante de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020 ne semble pas l’avoir arrêté.